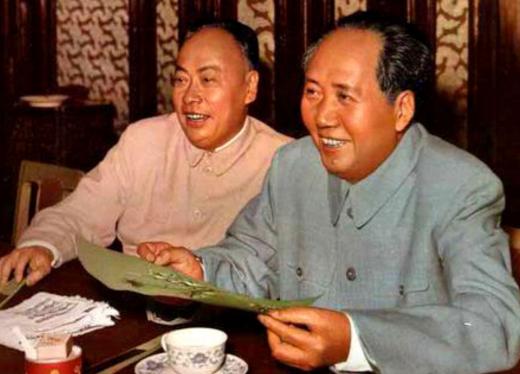

1976年,毛主席去世,当华国锋赶到中南海时,毛主席已无呼吸,情急之下,华国锋迅速下达了一项命令,而正是这个决定,令后人感激不已 毛主席的一生,从小农民起步,到领导中国翻天覆地变化,真是让人佩服。他1893年生在湖南韶山,那时候家里穷,他小小年纪就帮着干农活,背着书包上私塾,学古书学得头头是道。长大点,他就爱看新书,接触了各种思想,渐渐有了自己的看法。1918年从师范毕业,他就开始办学生团体,组织大家讨论国家前途,那股子劲头,从来没停过。 1921年,他参与建党,从此一头扎进革命里。秋收起义后,带队上井冈山,在那山沟里,他写报告分析怎么打仗,教大家用游击战术,不硬碰硬,保存实力。部队在林子里转战,他亲自看地图,定伏击点,战士们跟着走,渐渐站稳脚跟。长征那会儿,队伍从江西出发,翻雪山过草地,损失不小,他及时改路线,优先护着主力过江,确保核心力量安全转移。 延安时候,他搞党内学习,在窑洞里点灯给大家讲文件,统一大家想法。建国后,他推农业合作化,手工业改造,资本主义工商业也社会主义化,工业从零起步,工厂一台台建起来。50年代,他强调快点发展,虽然中途有弯路,但积累了经验,为后来调整打基础。60年代,他让医疗队下乡,学校资源往农村倾斜,普及卫生知识,让老百姓实打实受益。 70年代初,尽管身体不行了,他还接待外宾,推动中美交流,打开外交门路。审文件时,他总用笔标重点,思路清楚得很。他的路,从乡下小子到国家领导人,走得曲折,但每步都踩实了,影响了好几代人。 9月8日那天,毛主席早上醒了,还让工作人员读古书,下午心脏出问题,医生抢救,用仪器撑着,可没顶住。9月9日零点10分,他就走了。消息一传,华国锋在外地,马上中断活动,驱车赶回中南海。到那儿时,天刚蒙蒙亮,他推门进屋,看到遗体安静躺着,医生们站一边,仪器线条平直。 华国锋走近床前,看了看情况,转身就对同志们说,保护遗体,召集专家防腐处理。声音不高,但力度足,大家立刻行动。他强调,这事关大局,得稳人心,毛主席是国家象征,保存遗体能让大家有寄托。卫生部连夜调专家,从全国赶来,研究方案。中国这方面经验少,他们结合国外方法,短时间敲定技术要点。 华国锋全程盯着,确保每步严密。专家组分工细,先短期保存,注入溶液,控制温度。他多次问进度,叮嘱质量第一。整个过程,从注入液体到监测变化,都记录数据,避免纰漏。这命令下得及时,直接为后来悼念铺路,避免了潜在混乱。毛主席生前支持火化,但中央考虑人民情感,选择保存,体现了责任担当。 命令后,工作马上紧起来。专家用风冷设备保持低温,从越南请技术支持,国内调整配方。遗体移到人民大会堂,供人瞻仰,温度管得死死的。9月9日下午4点,中央广播公布消息,全国悲痛,北京街头挂黑纱,天安门群众默哀。工厂学校停工,大家自发悼念,诵读著作。 9月18日,追悼大会在天安门开,华国锋读悼词,宋庆龄等出席,现场严肃,大家表达敬意。中央决定建纪念堂,9月14日建筑专家到北京,选天安门南侧地。11月24日奠基,华国锋参加,基石用珠峰石和台湾水,象征国家统一。建设中,工人出力,工厂做水晶棺。 1977年5月建好,9月开放,正好周年。纪念堂宏伟,柱子围着,屋顶民族风。里面水晶棺盖党旗,花围绕。每年百万群众瞻仰,学精神。这不只是建筑,更是大家的心灵寄托。华国锋那时候的责任感,关键时刻果断,帮国家渡过难关。 保存工作多方努力,医护用设备,专家研究技术,确保遗体完好。回顾1976年,这个决定稳了局面,国家继续前进。毛主席的教导,影响深远,他的保存让后代能亲眼感受伟大。华国锋的举动,体现了大局观,避免风险,让历史多了一份厚重。

用户11xxx30

伟大领袖毛主席永远活在人民心中