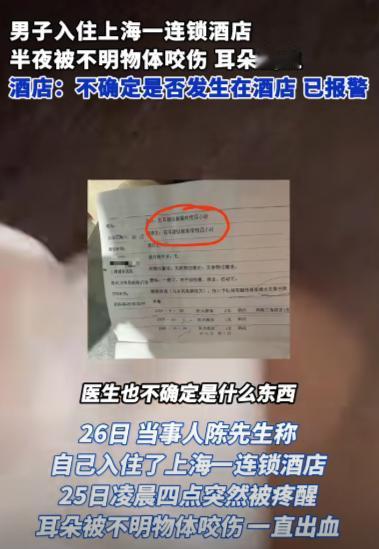

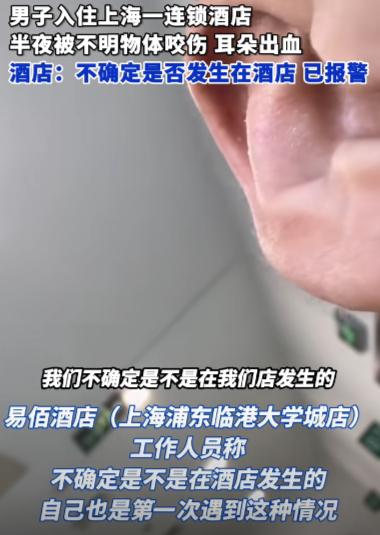

“解释不清了!”上海,男子入住一家酒店,晚上睡觉时,突然从耳朵传来一阵痛感,他瞬间惊醒,用手去摸耳朵,结果满手都是血,他赶紧拿纸止血,他怀疑是被什么东西咬了,赶紧找到酒店,一起去医院,诊断为“疑似被鼠咬伤”,酒店主动承担医药费,并额外赔偿了1000元,不料,事后酒店却报了警,声称不确定男子是在酒店被咬的! 9月25日凌晨,上海一家易佰酒店的住客陈先生在睡梦中被右耳的一阵剧痛惊醒,伴随而来的还有他声称听到的“咯吱”声。这次惊醒不仅在他的耳廓上留下了贯穿性的伤口和疑似牙痕,更引发了一场关于责任、证据与信任的复杂博弈。 当一份“被鼠咬伤”的医院诊断书与一个“毫无痕迹”的酒店房间相遇,真正的“肇事者”虽未现身,却在双方之间划开了一道信任的鸿沟。 伤害是具体而痛苦的。陈先生的右耳红肿,伤口流血不止,耳廓内侧留下的三个深色印记,都在无声地诉说着他凌晨4点左右的遭遇。这份痛苦在上海浦东医院得到了一个明确的医学定义——“被鼠咬伤,创伤后伤口感染”。据此,陈先生接受了包括狂犬病疫苗和破伤风免疫球蛋白在内的紧急处理。 然而,这份白纸黑字的诊断书却未能成为终结争议的铁证。酒店的杨姓负责人提出了一个关键的质疑:诊断结果很大程度上是基于患者“疑似被鼠咬伤”的主诉。这一说法巧妙地将一份客观的医疗文件拉回了主观判断的场域。于是,冲突的核心从“如何处理伤情”转向了“如何定义伤害的来源”。 一方手握医疗权威的证明,另一方则试图解构这份证明的根基,使得伤口本身成为了双方话语权争夺的第一个战场。 如果说诊断书是“人证”,那么事发房间本应是“物证”的核心。然而,这个“第一现场”却异常“干净”。无论是陈先生和女友在事发后的检查,还是酒店员工在客人退房后的仔细清扫,都没有发现任何可以佐证鼠类存在的痕迹。 这种物理证据的缺失,为酒店方构建了一道坚实的防线。酒店方面不仅强调其拥有每周两次的常规消杀程序,以证明其已尽到管理职责,还计划进行一次更彻底的全面消杀来应对此次事件。一个确凿的身体创伤,与一个“清白”的物理空间形成了尖锐的对立。 这让责任的归属陷入了悖论:伤害真实存在,但造成伤害的“元凶”却仿佛从未在现场留下足迹,这使得任何关于“谁之过”的讨论都举步维艰。 事件发生之初,双方的互动尚属合作范畴。酒店工作人员陪同陈先生就医,并承担了首次治疗的费用。但当议题转向后续赔偿时,裂痕开始显现。 酒店方提出了一套看似周全的方案:承担后续两次疫苗注射的全部费用,免除住宿费,并额外提供1000元作为精神补偿。这代表了企业愿意为“发生在其经营场所内的意外”支付一笔有明确边界的成本。然而,陈先生拒绝了这一提议。 他担心的不仅是眼前的伤口,更是未来的不确定性——例如事后出现的头晕症状是否与此次受伤有关。他所寻求的,是一种对未来潜在风险的无限责任保障。 这场围绕风险评估的拉锯战,最终走向了信任的彻底崩塌。据另一信源披露,酒店在协商未果后选择了报警,并开始质疑伤口是否真正在酒店内造成。 此举将一场本可协商解决的客户服务纠纷,升级为对顾客诚信的公开质疑,也标志着双方从合作处理问题,彻底滑向了对立和不信任的深渊。在这场罗生门中,真正的“肇事者”或许永远无法找到,但它却成功地“咬伤”了消费者与商家之间最脆弱的信任关系。