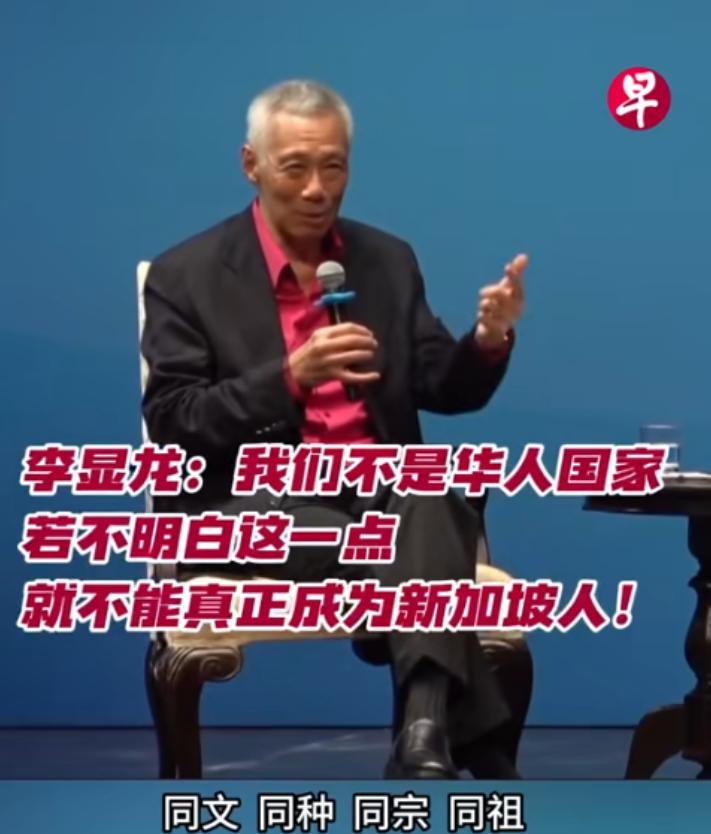

一位新加坡华人终于说了实话,他表示在新加坡的华人,根本不在乎中国到底好不好,很多人都有一个误区,认为新加坡有70%的华人人口到这里,华人一定是最受欢迎的,但是恰恰相反。 麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 很多人对新加坡有个天然的误解:那里华人占了七成,按理说和中国的关系一定亲近。 但真走近一点才发现,表面上的“同宗同源”,其实并没有转化为现实生活里的深厚感情。 新加坡华人更多时候心系的是这个小岛能不能安稳,房价会不会上涨,孩子能不能进理想的学校。 至于中国发展得如何、GDP涨了多少桥修得多么宏伟,他们不一定不关心,而是觉得这些事和自己的生活关联有限。 这一切和新加坡的历史背景脱不开关系,作为一个夹在马来西亚和印尼之间的城市国家,新加坡的生存逻辑就是四个字——小心翼翼。 建国之初,它必须在大国之间找到平衡,既不能过分亲近中国,也不能完全倒向西方。 否则,邻居们就会多想:“你是不是要结盟搞事?” 于是,政府干脆把话挑明:我们首先是新加坡人,而不是某个遥远国家的延伸。 几十年下来,这种灌输慢慢沉淀为普遍认知,对本地华人来说,民族标签就是一个族群符号,真正能带来安全感的,还是新加坡护照。 在这种环境下,感情逐渐被利益逻辑取代,做生意的人最清楚,和中国的往来,往往先看价格是否合适。 日用品、电子产品要便宜,才会有人心动,换句话说,中国在他们眼里更多像个供应链,而不是精神家园。 孩子们耳濡目染,长大后自然觉得“算清账”比“谈血缘”更靠谱。 于是,一代人接一代人,把注意力放在眼前的工资和股市波动,至于遥远大陆的繁荣与否,他们只是偶尔在新闻里瞟一眼。 文化层面也在不断稀释,有人以为学华语就能保持中国情结,其实不然。 新加坡的华语教育更注重语言功能,教你怎么沟通、怎么写字,却鲜少涉及中国历史和传统。 课本里印的都是本国的国旗、国徽和“独立故事”,学生们讨论更多的是东南亚的发展脉络。 节日期间,大家会一起庆祝开斋节、屠妖节,而春节往往就是吃顿团圆饭、贴几张春联,热闹有余,传承不足。 与此同时,西方文化成了新加坡年轻人的日常背景音,街头跑的是欧美汽车,电影院常放的是好莱坞大片,朋友圈刷的是Instagram和推特。 聊起明星,更多人谈的是欧美歌手和偶像,工作机会方面,跨国公司如谷歌、微软才是他们的目标,中国企业虽在当地有布局,但吸引力明显不及欧美巨头。 久而久之,他们的审美、价值观乃至生活习惯,都越来越和西方接轨。 当然,这并不是说他们对中国带有敌意,更多时候是一种“可有可无”的态度。 日常生活里,他们要操心的是今天路上堵不堵车、明天孩子能不能考进理想学校、下个月租金会不会上涨,这些问题直接由新加坡的政策和周边局势决定。 中国的发展,不管是科技突破还是国际地位提升,都显得有些遥远,就像你不会天天关注陌生邻居家的日子,他们也不会把中国放在首要关心的位置。 这其实反映出一个核心:国家认同比种族血缘更有分量。 外界常常把“华人多”与“亲中国”划等号,但在新加坡,先是国民,再是族群。 所谓“根”与“血统”,在现实的生活压力面前显得不堪一击,对于年轻一代来说,“我是新加坡人”才是最自然的答案。 听上去可能有点刺耳,但事实往往如此,新加坡华人的选择并不复杂,他们只是按照环境逻辑来调整自我认同。 把生活过好,才是最大的目标,至于中国,他们不排斥,却也不会主动去拥抱。 真正能改变这一点的,从来不是呼喊“同根同源”,而是让中国本身足够强大,让人无法忽视。 只有当实力溢出、影响力扩散,自然会有人愿意重新找回那份文化亲近感。 归根结底,身份和利益才是决定人们态度的关键,新加坡华人早已习惯把“新加坡人”放在首位,他们关心的是当下的安稳与未来的可预期,血缘和历史虽能引起短暂共鸣,但无法在现实中落地。 对中国来说,或许不必过度在意他人的态度,专注于自身的发展更为重要,就像一个巨人不需要追着别人解释身高,只要稳步走在前面,周围自然会有人抬头仰望。 这就是新加坡华人态度的真实写照:没有敌意,也没有过多眷恋,更多是理性的选择。 或许,这才是现代国家和族群认同最普遍的逻辑。 对此大家有什么看法吗?欢迎大家在评论区里分享。