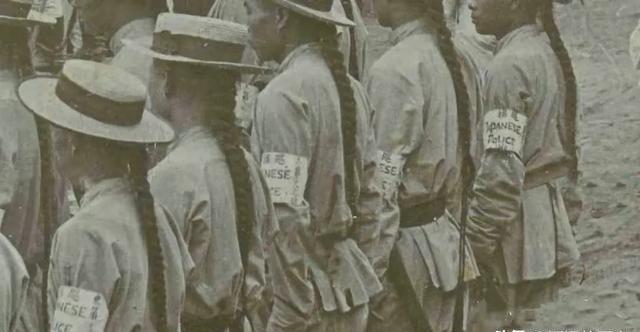

张勋的辫子军总共有25000多人,但张勋复辟时带去北京的只有4000多辫子军,剩下的辫子军由张文生和白宝山统领。 说起张勋这个人,在民国初年的军阀混战里,他算是个特别的存在。为什么这么说呢?因为他不光是北洋系里的一个将领,还带着一股子旧清朝的味道,坚持不剪辫子,手下那帮兵也跟着他留着长辫子晃荡,民间管他们叫“辫子军”。这支队伍在当时徐州一带挺有名的,总兵力据可靠记录,大概有两万五千多人,有些说法还提到三万左右,反正是个不小的规模。张勋自己呢,早年从底层士兵爬上来,经历过中法战争,镇压过义和团和辛亥革命,袁世凯上台后封他定武上将军,让他驻守徐州,军队就改编成定武军,全军上下都得留辫子,以示对清室的忠心耿耿。这在共和时代,看起来就有点格格不入,但张勋就是这么干的,他对帝制念念不忘,总觉得民国这套玩意儿不靠谱。 1917年那会儿,北洋政府内部闹得不可开交,黎元洪和段祺瑞的“府院之争”打得火热。黎元洪把段祺瑞的总理职务给免了,段祺瑞不服,联合各省督军宣布独立。黎元洪没办法,只好电召安徽督军张勋进京调停。张勋接到命令,表面上答应得痛快,其实心里早有盘算。他挑了四千多精锐辫子兵,十个营的样子,以维护京城治安的名义从徐州北上。为什么只带这么点人?因为张勋的计划是先用这支小部队在北京站稳脚跟,打开局面后,再把主力拉上来。那剩下的两万一千多辫子兵,就留在了徐州周边,由他的两个部将张文生和白宝山分头统领。张文生管徐州镇守使那边,白宝山管海州镇守使那边,这俩人都是张勋的亲信,平时跟着他东征西讨,关系铁得很。张勋带队出发时,火车上挤满了荷枪实弹的士兵,他们的辫子盘在脖子上,军帽压得严实,看起来还算齐整。但这四千多人一到北京,就卷进了他那场臭名昭著的复辟闹剧。 张勋进京后,没几天就和康有为这些保皇派勾搭上了。6月30日,辫子军先占了北京的邮局、电话局这些要害部门,7月1日凌晨,他们直奔紫禁城,拥立溥仪复辟。张勋自封议政大臣兼直隶总督、北洋大臣,宣布重建大清帝国。这事儿来得太突然,北京城一下子乱套了,辫子兵在街上巡逻,留着辫子晃来晃去,民间一看就知道是旧账重翻。复辟刚开始,张勋还挺得意,觉得自己这步棋走对了。但好景不长,段祺瑞那边反应快,马上组织“讨逆军”从天津杀过来,冯国璋的江苏部队也从南边压境。张勋的四千辫子兵在北京孤立无援,很快就顶不住了。他急了,赶紧发电报给徐州的张文生和白宝山,催他们带主力上来。电报上用了暗号,说“速带六十四花瓶前来”,意思是六十四营兵力,全军主力一营顶一个“花瓶”。这暗号听着挺隐晦,本来是想避开耳目。 结果呢,张文生和白宝山收到电报后,仔细一琢磨,北京的形势已经明摆着是死局。讨逆军势大,张勋在北京那点兵根本挡不住,他们俩合计来合计去,觉得贸然北上就是送死。于是一咬牙,按字面意思办了,真的从仓库里弄出六十四只瓷花瓶,装箱打包,派人用火车送去北京。张勋在北京拆开一看,全是真家伙,气得他直跳脚,但也没辙了。复辟从7月1日到7月12日,总共就十二天,段祺瑞的部队一到南苑,张勋的辫子兵就溃不成军。他下令破坏丰台铁路,试图阻挡敌军,但没啥用。7月12日,溥仪被迫退位,复辟宣告破产。张勋本人带着残部逃进荷兰使馆避难,那四千多辫子兵散了大半,剩下的也只能灰溜溜撤到天津租界,丢盔弃甲,辫子沾满泥巴。 这事儿败了,张勋的辫子军主力还好好待在徐州,没动窝。张文生和白宝山这俩人,保住了实力,但也知道风头不对,得赶紧找靠山。张文生的部队被安徽督军倪嗣冲给收编了,倪嗣冲是皖系的头头,和段祺瑞一伙,这么一并过去,张文生的兵就融进了皖系的体系里。白宝山的部队呢,转投江苏督军冯国璋,冯国璋是直系的,改编成四团新编备补军,散编到地方防务各营。俩人这么一操作,辫子军的主力就这么被瓜分了,没再成气候。张文生后来在皖系里混了几年,但没啥大出息,渐渐淡出视线。白宝山那边也差不多,投了冯国璋后,部队改头换面,辫子都得剪了,旧日荣光一去不复返。这俩人算聪明,没跟着张勋瞎折腾,保住了自家饭碗,但也从此成了小角色,再没翻起浪来。 张勋自己呢,在荷兰使馆躲了五年,从1922年夏开始,风头过去后才被放出来。他南下回徐州老家,日子过得低调,旧部来来往往,但已经不是当年威风了。1923年6月,他病倒了,9月12日就咽气了,终年69岁。葬礼挺简单的,徐州街头鞭炮一响,旧旗盖棺,埋在城外。张勋这一辈子,从淮军小兵到北洋大将,本来有机会在共和体系里站稳脚跟,但偏偏迷恋旧帝制,搞出这么一出复辟闹剧,不光自己栽了,还把辫子军这支队伍给毁了。辫子军从两万五千多人的规模,到最后散沙一盘,主力被收编,精锐在北京折损,这里面有张勋的刚愎自用,也有张文生、白宝山那种明哲保身的算计。

论语

白宝山还干过这活!

用户14xxx04

这个白宝山最后结局是怎样???

AIcee 回复 10-01 13:51

去新疆关押了,再后来出事儿了

用户18xxx76 回复 10-01 18:41

后面投靠了孙传芳编入五省联军在后面北伐战争被蒋介石打败收编遣散了!

Dino

有传言说,张勋早年在紫禁城当侍卫,冬夜里站岗冻成狗,慈禧派小宫女给他们送热包子吃,把张勋感动的不要不要的,这就是为啥他对清廷忠心耿耿。

用户93xxx40 回复 10-04 21:25

皇宫晚上不生火,也没有热气腾腾的包子!

汪皮 回复 10-02 06:57

慈禧做人不差

、亮hong

全部去就好了

iopmn

这人不是蠢就是坏,好不容易推翻了腐败的满清还想搞復辟,大概率是想学曹操挟天子以令诸侯,但他也不想想当时的满清和东汉未年的皇帝能比吗[裂开]

用户14xxx19 回复 10-03 12:31

幻想当时北洋实力随便一个镇能干掉他[哭笑不得]

tootoo

怪不得要抢枪

苏米

[赞][赞][赞]

赫连春水

清末八大总督之一

好的

还好辫子军没有投靠小日本鬼子。

我和我

也算是历史留名

阿白

张勋虽然迂腐守旧,但人品很好,是个不折不扣的忠臣,当时愿意赌上身家性命替皇上卖命的,除了他再也没别人了。

大宋遗民

作为被委以重任的封疆大吏,这么做对得起重用自己的人

用户10xxx15

张勋是汉人吧?

Angus 回复 11-08 14:42

人都有两面性的。苏联在新疆搞事情,吞并唐努乌梁海和科布多,围攻阿山的时候,随忠武军周务学力战殉国的还有爱新觉罗的嫡系子孙呢。