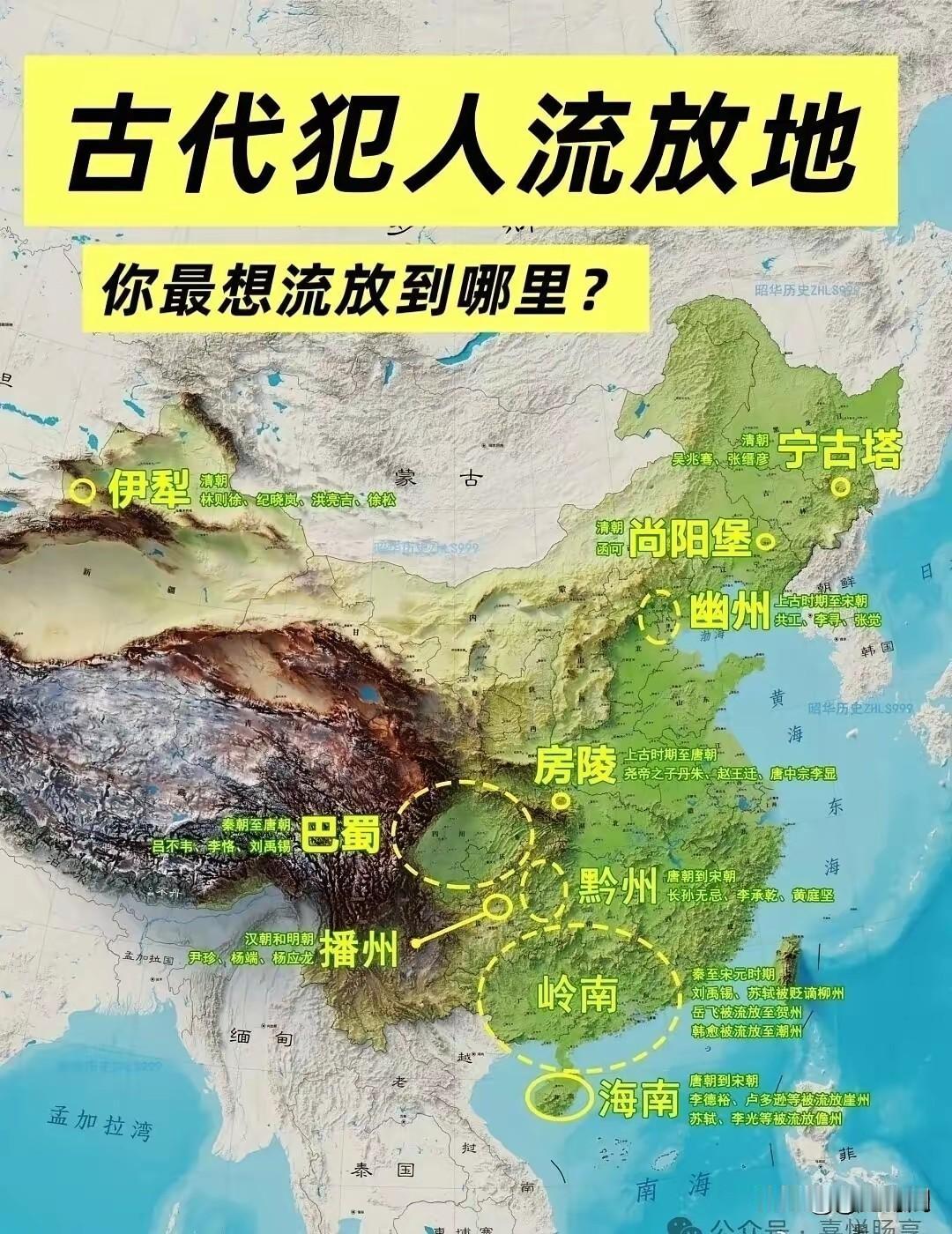

古代犯人,都流放到哪里?[送心] 在中国古代刑罚体系中,流放是一种让许多人谈之色变的惩罚。虽然不至于剥夺生命,但漫长的流放之路和艰苦的边地生活,往往让受刑者承受着生不如死的煎熬。这种刑罚究竟是如何运作的?那些曾经的流放之地,今天又变成了什么样子? 流放作为一种刑罚,在先秦文献中就有记载。《尚书·舜典》中提到舜帝流放共工等人的故事,虽属古史传说范畴,但说明这一制度由来已久。到了隋唐时期,流放正式纳入法律体系,成为“笞、杖、徙、流、死”五刑之一。 唐代的流刑按距离分为三个等级,二千里、二千五百里和三千里,称为“三流”。《唐律疏议》对此有明确规定,体现了“刑罚有度”的法律精神。历代选择流放地都遵循“就远不就近”的原则,专门挑选环境恶劣、远离政治经济中心的边远地区。 说到最具代表性的流放地,清代的宁古塔恐怕是知名度最高的一个。这个经常出现在清宫剧中的地名,位于今天黑龙江省牡丹江市海林市一带。宁古塔并非一座塔,而是满语“六个”的音译,相传源于当地的六个部落。 这里属于寒温带大陆性季风气候,冬季漫长而严寒。清代诗人吴兆骞因科场案被流放至此二十余年,在《秋笳集》中详细记录了当地的苦寒,“八月即飞雪,河水尽冻结。”流放者除了要在极端气候中生存,还要为披甲人服劳役,从事繁重的体力劳动,死亡率极高。 岭南地区在唐宋时期是流放重地,包括今天的广东、广西和海南。古代中原人士视这里为“瘴疠之地”,《史记·货殖列传》就记载“江南卑湿,丈夫早夭”。炎热潮湿的气候、肆虐的瘟疫和毒虫,让来自北方的流放者难以适应。 海南岛最南端的崖州,即今天的三亚崖州区,在古代被称为“天涯海角”。唐代宰相李德裕被贬至此,写下“一去一万里,千之千不还。崖州在何处?生度鬼门关”的诗句。这不是文学夸张,而是当时交通和医疗条件下的真实写照。 北宋大文豪苏轼的流放经历更是一波三折。 他先是被贬到广东惠州,后来又被贬到更远的海南儋州。在那个时代,渡海前往海南本身就充满凶险,更不用说要在那里长期生活了。 湖北房县在历史上有个特殊身份,失势皇族的安置地。从战国到北宋,先后有十几位失势的帝王贵族被安排在此。秦始皇灭赵后,赵王迁被迁至房陵,唐中宗李显、庐陵王时期也曾被幽禁于此。 这里山林密布,相对封闭,既能限制被流放者的活动,又不至于让他们接触太多外界信息。 四川盆地在古代也是重要的流放目的地,李白的“蜀道难,难于上青天”并非夸张,在交通极不发达的时代,翻越秦岭、穿过栈道进入四川确实困难重重。秦相吕不韦被判流放蜀地,最终在半路上服毒自尽,可见其绝望程度。 流放的过程本身就是一场生死考验,犯人需要戴着沉重的枷锁,在押解下长途跋涉数千里。路上风餐露宿,疾病、饥饿、劳累都可能夺去性命。到达目的地后,等待他们的是强制劳役和艰难求生。 苏东坡在海南儋州期间,开凿水井解决饮水问题,传授中原的农耕技术,还设立学堂讲学,培养出海南历史上第一位举人。王阳明在贵州龙场驿的困境中,悟出了影响深远的“心学”思想。这些知识分子客观上促进了边远地区的文化发展。 1911年,清末《大清新刑律》颁布,正式废除了延续数千年的流放制度,标志着中国刑罚体系向近代化转型。 网友热评精选: “看完才知道流放这么残酷!宁古塔零下40度,岭南瘴气横行,这哪是流放,简直是‘缓刑版死刑’。古人说‘到了宁古塔,十个黄泉也不怕’,现在想想真是脊背发凉。不过话说回来,要是把我流放到今天的广州塔下吹空调吃早茶,我可能主动申请‘自我流放’!” “流放制度虽然残忍,但意外促进了边疆开发。苏轼在海南挖井教书,林则徐在新疆搞水利,这些文人把中原技术带到了落后地区。讽刺的是,当年让人闻风丧胆的‘地狱模式’流放地,现在全是经济特区或旅游网红城市,历史这反转绝了!” “最心疼的是女囚!官差争着押送就因为能收贿赂、随意欺辱。古代法律对女性太不公了,流放路上还要承受双重折磨。幸好这种不人道的刑罚废除了,现代法治社会讲究人权保护,这才是进步!” “流放本质就是低成本开发边疆的手段!皇帝一举两得,既惩罚了犯人,又让他们当免费劳动力开荒戍边。但普通犯人哪有选择权?能活下来的都是体质超强的‘天选之子’,大部分人都成了政策牺牲品。” 互动提问: 如果你是古代被流放的犯人,宁古塔(严寒)、岭南(湿热)、西域(荒漠)三选一,你会怎么选?为什么?评论区聊聊你的“生存策略”!