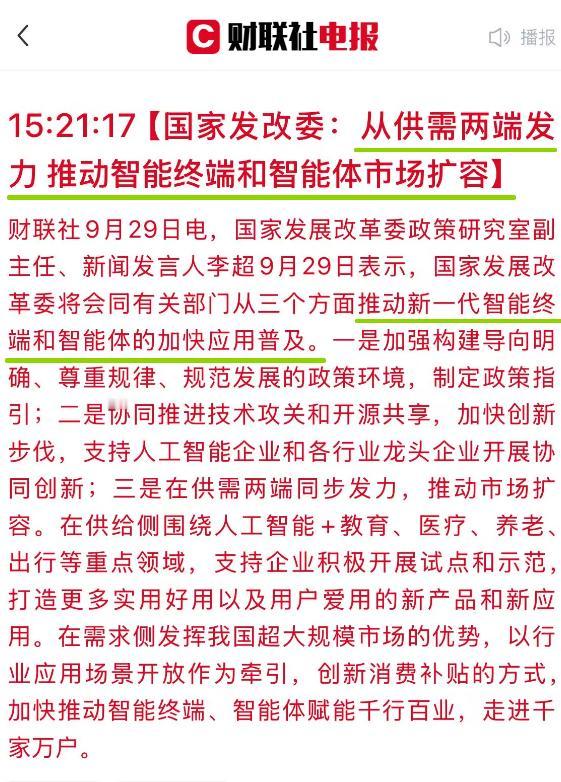

高盛报告《Powering the AI era》提了中国的能源优势,但低估了我们降低AI成本的能力

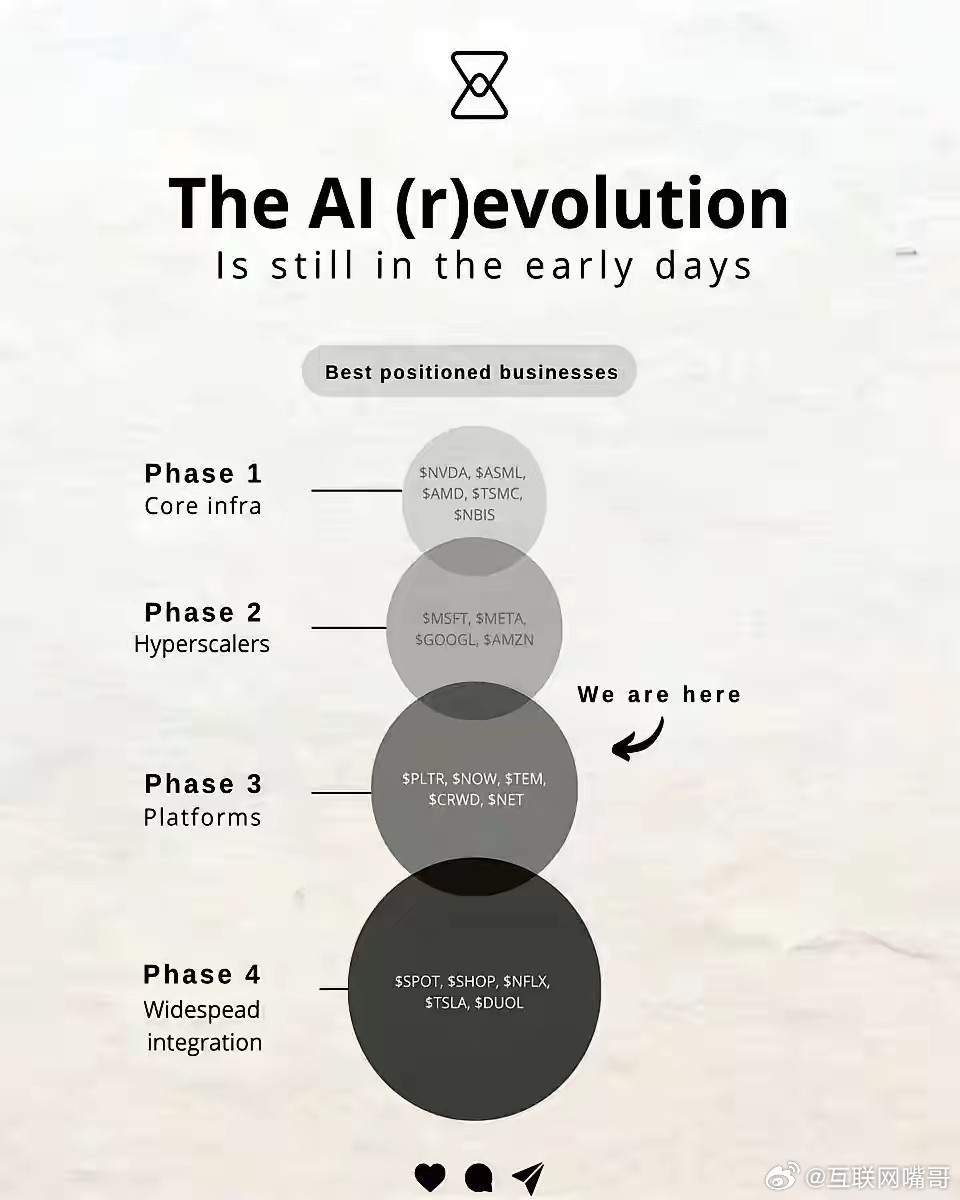

现在美国已经疯了一样全指望AI了,也确实有些让人激动的科技现象在涌现。AI进展日新月异,能力快速进步。经过快三年发酵,实质差不多清楚了。

AI应用时就是推理,其形式就是能源输入,变成token输出。这是可量化的,1瓦能源1秒能输出多少个token。如果只看这个指标,几亿个参数的轻量化的终端侧模型1瓦1秒能输出1000-3000个token,飞速运作,不存在能源功率瓶颈。手机就能做到用1瓦功率来跑AI输出token。

但是,关键是token的“智能含量”。计算越多、智能越高,现在是有这个规律。它包括两方面,一个是模型规模要大,现在看需要约万亿个参数才能有顶级的通用AI性能,几千亿个是基本的。如果只有几百亿个,就只能是行业大模型了,但手机已经跑不动了,只能跑10-30亿个参数的。这就是说,端侧的手机、PC等小型计算设备,跑能力强大的AI目前还不可能。

这就是目前需要AI数据中心的原因。跑智能够强的AI,目前水平是3-30个token每瓦每秒。只要用户数上来,需要的token每秒数量就会爆炸。如1000万用户同时用,每秒30个token感觉也不是太强,但数据中心就需要1000万瓦的功率了,这就是10M瓦的功率。全球大的平台用户数都上十亿了,目前大型数据中心功率中等的有30M瓦,大规模的要超过100M瓦了。这比以前的云数据中心功率要求要高十倍,能源成问题了。

但其实能源总量要求并不是太夸张,100M瓦也就是10万千瓦,而三峡电站发电功率是2250万千瓦,可以支撑225个大型AI数据中心。即使OpenAI吹的投资5000亿美元的10GW数据中心,半个三峡就能支撑了。

因此能源总量问题不大,主要是电网稳定性,这方面美国的老旧电网远不如中国。中国发电总量快美国三倍了,新增装机容量10倍以上。更大优势是在电网方面,全球最牛的一体化智能电网能够灵活地满足最夸张的AI数据中心需求。而美国电网是分裂的,想的方案是靠新型核电站快速上马,组成局部微电网服务AI数据中心,不指望大电网了。

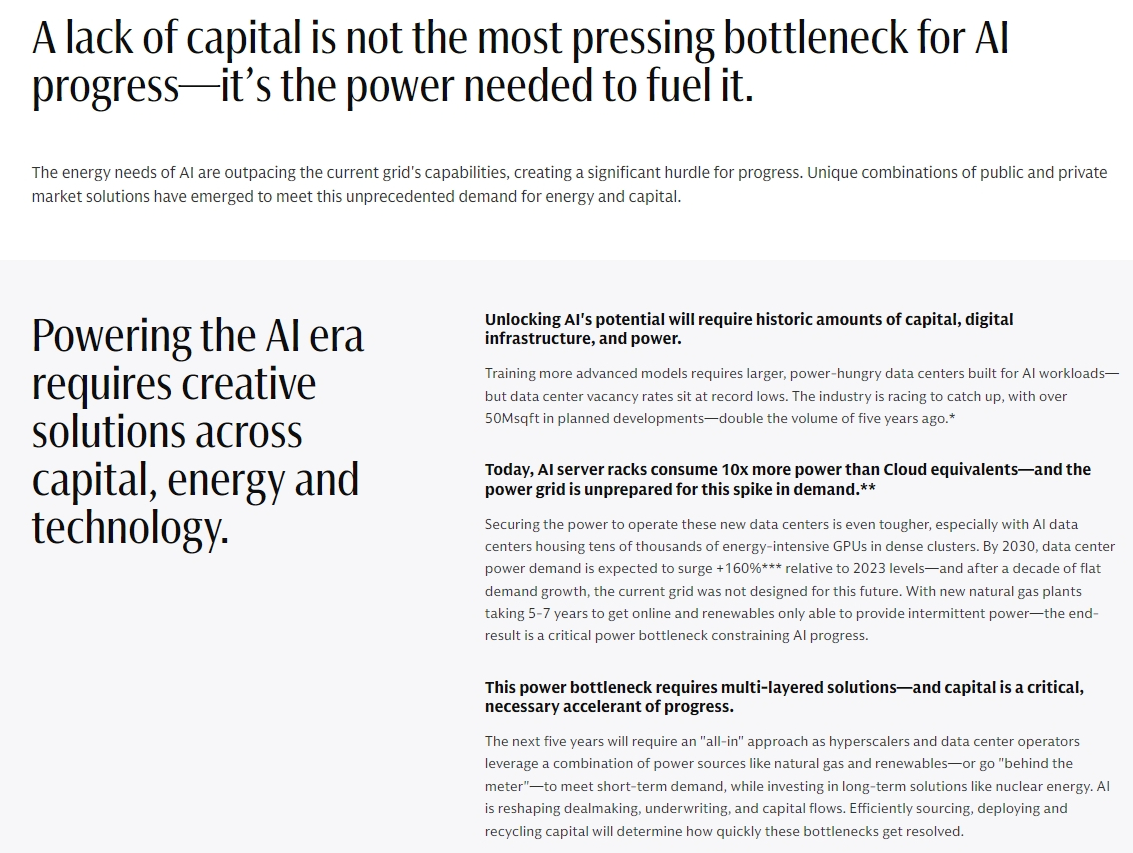

高盛报告就是强调中国的能源优势,说美国发电满足不了AI对能源的需求,要投资。高盛还强调了AI数据中心惊人的成本,万亿美元级别的投资免不了。这方面的估算,就是按美国的情况来了,感觉明显偏高了。

AI基础设施,类似铁路、公路、电力、互联网等基础设旋,都需要巨大的投资。如果不说AI,中国的投资效率远高于美国,一些项目有10倍的差别。我们直觉就能断定,美国AI数据中心成本会远高于中国。如250MW的数据中心,投资要120亿美元,80%的GPU等AI硬件设备,建筑成本只占20%。

这一看就类似10多年前光伏风电生产电力的优化降本问题,经过中国优化,光伏发电成本降了10倍以上。能优化的招数非常多,但需要强大的全产业链支撑,每个环节都大幅降本。

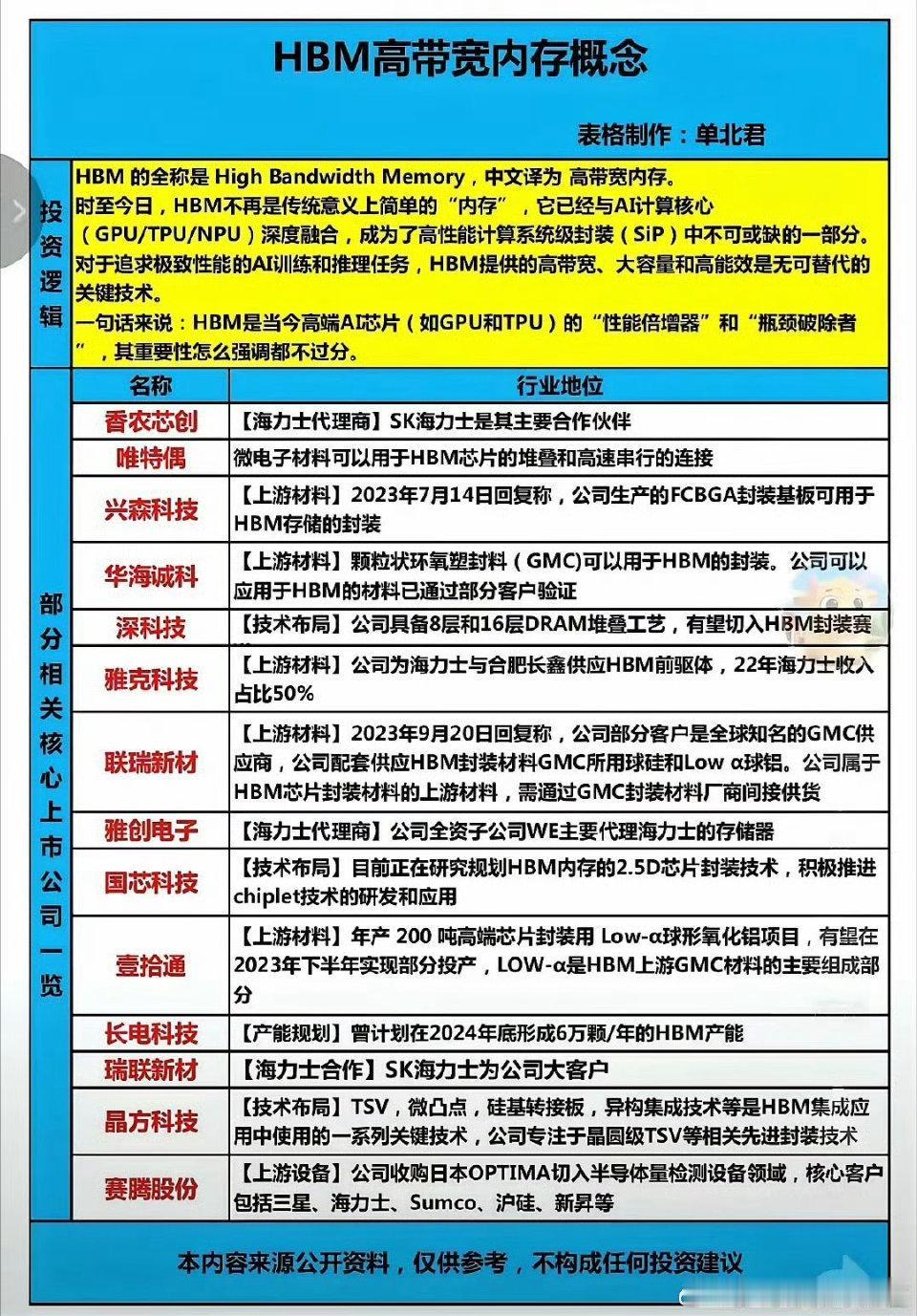

现在需要优化的是从能源到token的生产成本,美国受限于制造业能力,无法全产业链优化,特朗普政府新能源都放弃发展了。而中国可以想的招非常多,全面领先,只有芯片制造方面有一点劣势,但也不是卡死。能源成本、芯片成本、建筑成本,这是降本;能源生产token的效率,象deepseek那样软件代码优化训练和推理成本,中国也很擅长。

中国芯片制造受到限制,往高里估,可能会有约2-3倍的能效差距。但是在其它方面全面优化,象光伏一样实现10倍的降本完全可能。这个10倍是说比美国强10倍,实际可能生产token的效率优化上千倍。

中国AI数据中心全产业链打通,就很可能在AI成本上,把美国AI打成光伏一样的成本高昂的落后产业。它本质上是用能源生产东西,是个制造业。AI制造业在成本上打败美国很有把握。

美国希望是,垄断AI能力,中国生产不出美国的高级AI,但这不太可能。再一个是象贸易战一样,封锁市场,中国低价AI不许用,只能用美国高价AI。但外国市场就难于封锁,很可能又是全球关税战的格局。