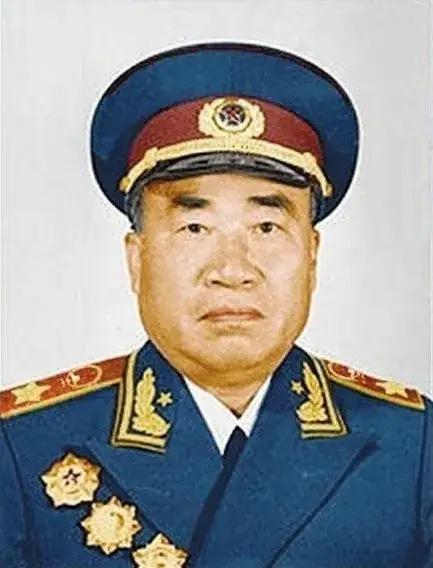

1948年,朱德到一个村里去视察,看到河里有两只野鸭,一时兴起,就开枪将两只野鸭打死了,可当警卫员将鸭子捞上来的时候,还被一个老大娘讹走了40块钱。 在朱德同志纪念馆的“纪律之光”展区,一个缠着粗麻绳的竹筐复制品前,总有游客驻足追问。 讲解员会指着竹筐说:“这是1948年那位大娘养鸭用的竹筐样式,当年朱德同志赔鸭后,这个竹筐不仅成了大娘的念想,更成了村里‘不扰百姓’的象征。” 很少有人知道,这起看似普通的赔鸭事件,竟在当地催生出延续数十年的民间约定,还成了朱德教育家人的“活教材”。 1948年事件发生后的第三天,村里的老支书召集村民开会,手里拎着那两只被误杀的鸭子的羽毛,对在场的民兵和村民说; “朱总司令那么大的官,杀了两只鸭都按老百姓的要求赔钱,咱们更要守规矩,不能给解放军添麻烦。” 那天起,村里自发定了条“护民约定”:凡是过往队伍需要帮忙,只许出力,不许收任何东西;谁家的家禽家畜跑到田埂,要先打听清楚再认领,不许随便冤枉人。 这条约定被写在村口的石碑上,直到上世纪90年代,石碑翻新时还特意保留了相关内容。 而在朱德的家里,“赔鸭事件”成了餐桌上常提的话题。1952年,朱德的儿子朱琦想让父亲帮忙找辆自行车,方便上下班。朱德听完没直接答应; 而是说起了1948年的事:“当年我误杀一只鸭,都要按纪律赔40元,你想要自行车,得自己凭工资攒钱买,不能搞特殊。” 后来朱琦用了半年工资买了辆二手自行车,朱德见了才笑着说:“这才是咱们共产党人的孩子该有的样子。” 不仅如此,朱德还让妻子康克清把事件细节记在家庭账本的扉页,每次家里添置东西,都要对照着看“是否符合纪律,有没有占群众便宜”。 更让人意外的是,1960年困难时期,当年大娘的孙子来北京看病,特意带着一篮自家种的红薯去见朱德。朱德收下红薯后,让秘书按市场价付了钱,还亲自给孩子安排了医院。 临走前,朱德拉着孩子的手说:“当年你奶奶体谅我们,现在我们更要帮老百姓解决困难。” 孩子后来在日记里写:“朱爷爷说,不管什么时候,老百姓的难处都要放在心上,就像当年他把我奶奶的鸭子当回事一样。” 事件过去二十多年后,1970年,朱德到山东视察时,特意绕路去了当年的村子。 此时大娘已经去世,她的儿子指着村口的“护民约定”石碑,对朱德说:“您当年的举动,让全村人记了一辈子,现在村里的年轻人,都知道要守纪律、爱百姓。” 朱德摸着石碑上的字迹,感慨地说:“这不是我一个人的功劳,是咱们军民一心的结果。” 那天,朱德在村里的小学停留了一个小时,给孩子们讲“赔鸭事件”的经过,最后说:“纪律不是写在纸上的,是要刻在心里,落实在行动上的。” 如今,朱德同志纪念馆里,除了竹筐复制品,还陈列着当年“护民约定”石碑的拓片,以及朱琦买自行车时的发票复印件。 每年都有不少党员干部来这里参观,有的还会带着子女,听讲解员讲述事件背后的纪律故事。 而当年的村子,早已脱贫致富,村口的石碑被列为当地的红色教育基地,村里的老人还会给来参观的人,一遍遍讲述朱德赔鸭后,村民们如何守护这份“军民情谊”。 朱德虽然已经离开我们多年,但他用“40元赔鸭”诠释的纪律意识,早已融入社会的方方面面。 从纪念馆里的展品,到村里的石碑,再到朱德家人的日常,这些与事件相关的痕迹,都在无声地诉说着; 真正的共产党人,始终把百姓的小事当成大事,把纪律的底线当成生命线,这种精神,会随着时间的推移,愈发珍贵,代代相传。 信息来源: 国防科大|《朱德:公正廉洁的丰碑,克己为民的楷模》 灯塔党建在线|《红色记忆丨朱德的人格风范:廉洁奉公的公仆意识》