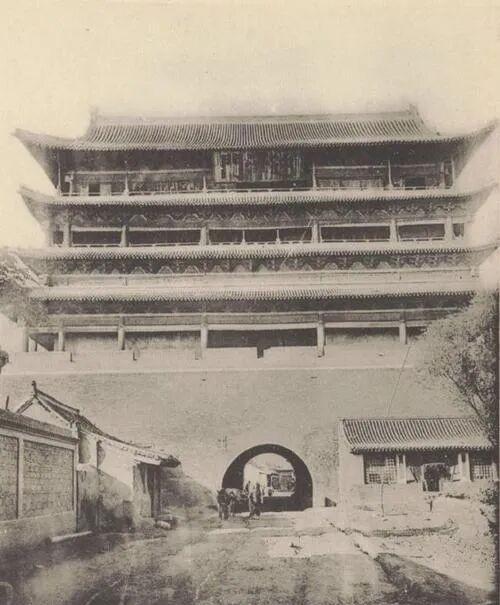

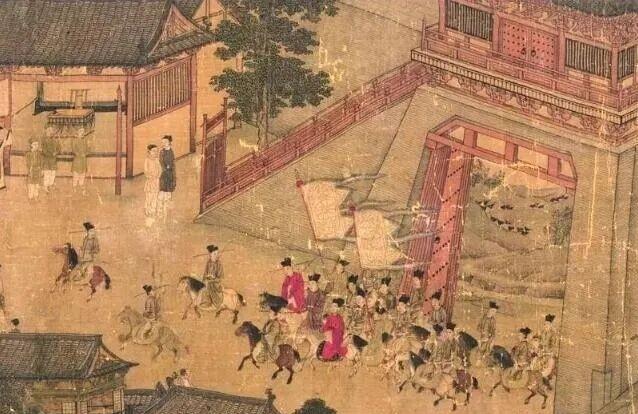

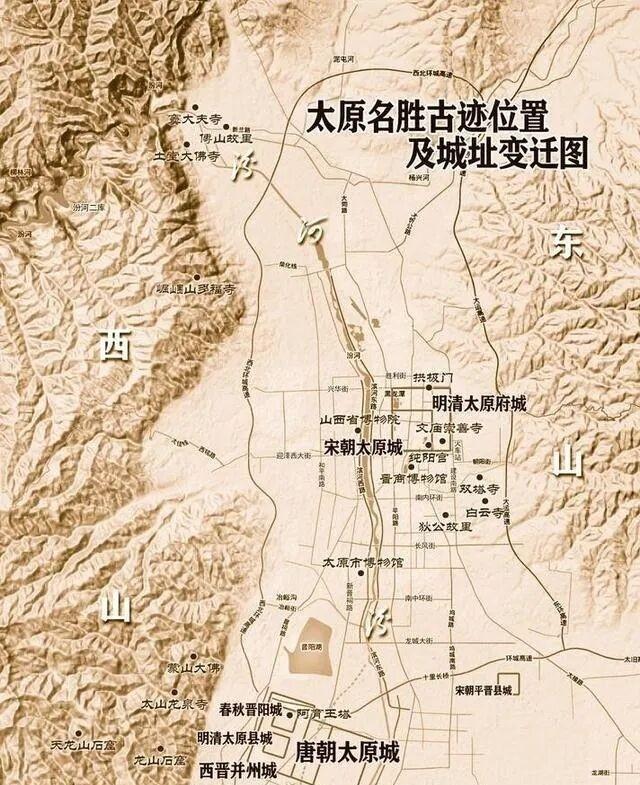

太原晋阳,孰优孰劣? 太原县城的城墙,始建于明太祖洪武八年(1375)。 太原县城建筑在晋阳故城基础的南关上,城周围七里,高三丈。晋阳古城,始建于春秋时期,唐代达到鼎盛,鼎盛时东、西、中三城跨汾相连,周四十二里,东西十二里,南北八里又二百三十二步,周万五千一百五十三步。 历史上,晋阳的地位很高,尤其是唐代,曾作为“北京”,成为仅次于长安和洛阳的全国第三大都会,其形制规模达于鼎盛。五代更是如此,后唐、后晋、后汉和北汉,都由此发迹于晋阳城的。因此可以说,晋阳城凭借其特殊的战略地位和政治优势,深刻地影响着中国北方的历史进程。 晋阳的战略地位极其重要,《读史方舆纪要》中说:“控带山河,踞天下之肩背,为河东之根本,诚古今必争之地也。” 不管是叫晋阳,还是叫太原,这里地处山西高原中央腹地,自古向为河东—山西地区的中心。历史上无论我国的政治中心在中原,还是西移关中,北走幽燕,它始终处于中央的肩背位置。 中央在中原,隔一条黄河;中央在关中,还是隔一条黄河;中央至幽燕,则隔一条太行山。既为肩背,自然向为国家安危兴亡所系,与中央休戚关系重大。所以,不管中央在哪里,谁是中央,都要努力经营这里,这是山西和太原的所处战略位置决定的。 由此来说,宋太宗毁掉晋阳,乃至对太行山地区原有的重要军事城堡修缮也持消极态度,实在是极其愚蠢的。 真宗朝的名臣田锡就指出过:“今诸处城池多不修筑,坏垣填堑,往来如平地。万一卒有盗起,逐处官吏何以固守?加以在营兵士多非精锐,在库甲丈少有坚完,道路出入之要冲,山川险阻之形胜,有不相统摄之处,有不相叶同之人。” 当然我们也可以试着理解宋太宗,在他最初的战略构想中,想的是挟收取北汉之余威,再取幽燕,甚至恢复石敬瑭割让的整个燕云十六州。可惜心比天大,命比纸薄,两个月后高粱河之败,宋军大败,辽军报复性反击,晋阳城的隳毁以及治所东移榆次,导致区域抵御辽军南下的能力捉襟见肘。 当然,啥事都有利有弊,太原城址的北移有利于与北部边寨形成犄角之势,东徙则较好地保证了前线的供给。 太原城跨过了汾河,迁到了汾河东岸,太原盆地北段,汾河对其不再有类似护城河的军事意义,周遭亦不复山环水绕,太原城自身地理环境不如晋阳易于固守。 同时,也要看到经济地理的意义,一则免去了桥梁、舟渡之烦,二则便于与北部地区及中原腹地经济贸易往来,较好的满足了经济发展的要求。明清到今天,汾河东岸不仅城镇数目远远多于西岸,且多为当地政治、经济重心所在,从东、西两岸谷地的经济差异,足见太原迁址于东岸,对于后世区域经济的意义有多大? 形势比人强,宋初太宗尽力挤压太原的生存空间,可是由于辽朝和新兴西夏政权的压力,太原的区位重要性你拦也拦不住啊!所以,在宋平北汉八十年后,升并州为太原府。 有意思的是成寻还特别称赞了太原的平晋驿,语态恍然如土老帽进城,称之“壮严广大驿”,慨叹道:“大原大驿,大原大府,以色幕殊以壮严。” 不但规模巨大,装修豪华,吃喝规格——“种种果并酒九瓶”更是看呆了日本和尚。 由此可见,太原已经涅槃再生,成为河东地区最重要的枢纽城市,绝对的大都市。新太原在提高了城市交通的便利性,密切了与中原腹地、北部塞外的联系之外,显然也有利于保障国内南北运输的迅捷、畅通,特别是更好地满足了山西区域社会经济发展的需求,自然也满足了宋及其后王朝的北部国防需求。 有了这个基础,到了明清两朝,在都城远离黄河流域之后,太原再次成为北方经济都会,同时带动了晋商的大发展,就是化弊为利的重要佐证。 祸兮福所倚,福兮祸所伏,人如此,城也如此。 全文阅读:https://mp.weixin.qq.com/s/yAt1N_4Iiv8ywKZhNThy5g