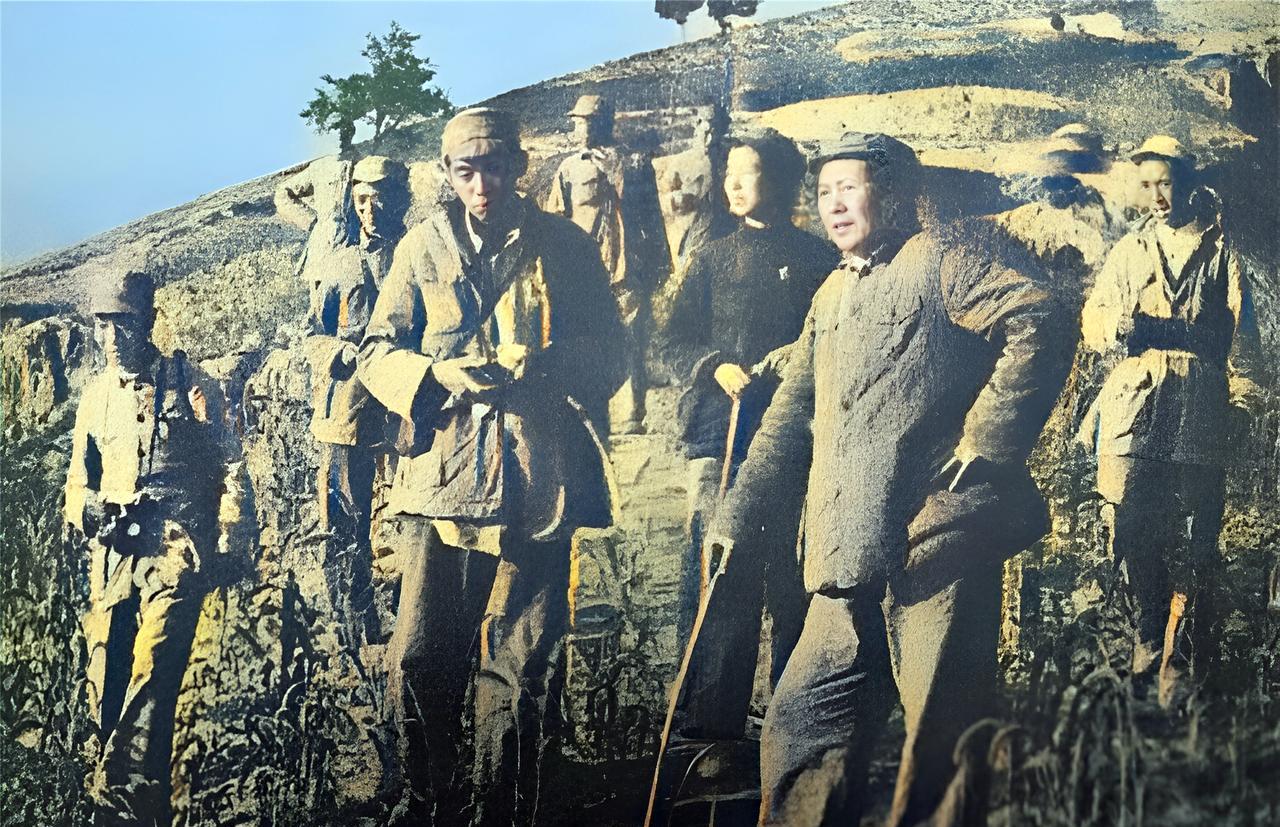

我们的认知里,只有无产阶级穷人才不怕死,富人、读书人都是怕死的。看清末民初后的几十年,却发现“诡异的”一幕:一些富二代、读书人,对于死,竟然毫不顾忌。 傅斯年就是一个典型例子,他出生于一个世代显赫的书香门第,先祖傅以渐是清代顺治年间的首任状元。 作为典型的“富N代”贵公子,他本可享受安逸生活,却在1919年五四运动中扛着大旗走在游行队伍最前方。 林觉民,这人大家可能在课本里见过,就是写《与妻书》的那位,他的老家在福州南后街,标准的书香门第家庭。 按说这样的家庭背景,好好读书考个功名,或者继承家业,日子肯定是差不了的。 但他偏偏走上了革命的路,24 岁那年参加广州起义,跟着黄兴他们攻打总督衙门,受伤被俘后,在狱中绝食抗议,没几天就牺牲了。 起义前一晚,他在香港的旅馆里,趁着同伴睡着,给父亲和妻子写诀别书,一直写到三更天。 他在信里说,只有革除暴政建立共和,国家才能富强,那样自己死了也瞑目。 一个家境优渥的年轻人,明明可以安稳度日,却主动选择了一条必死之路。 再看戊戌变法里的 “六君子”,除了刘光第是草根出身,其他几位大多家境都是不错的。 谭嗣同的父亲是湖北巡抚,标准的官二代;康广仁是康有为的弟弟,出身封建官僚家庭;林旭娶了重臣沈葆桢的孙女,属于官僚世家;杨锐是张之洞的幕僚,背后有高官撑腰。 按说这些人要么本身就在体制内,要么和官场关系密切,完全可以明哲保身,但他们偏偏要搞变法,要触动既得利益,这在当时可是掉脑袋的事。 慈禧太后发动政变后,谭嗣同本来有机会逃走,他却选择留下来,说 “各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始”。 最后这六个人在北京菜市口被砍头,没有一个退缩的。 这些读过书、有身份有地位的人,为什么会做出这样的选择? 因为中国人讲究 “修身齐家治国平天下”,当国家都快没了的时候,这种家国情怀就被彻底激发出来了。 而且那时候西学东渐,很多年轻人去日本或者欧洲留学,接触到了民主、共和这些新思想,他们发现,原来国家可以不是皇帝一个人的,老百姓也能当家作主。 对比之下,清政府的腐朽无能就更让人受不了。 这些年轻人见过更先进的制度,知道国家该往哪个方向走,所以才更受不了祖国继续沉沦。 按咱们现在的理解,富二代和穷人属于不同阶级,利益诉求应该不一样。 但在清末民初,民族矛盾已经上升到了第一位,不管家里有钱没钱,大家都觉得再这么下去,整个国家迟早要完蛋,到时候谁也过不好日子。 当国家面临生死存亡的时候,所谓的阶级差异在民族大义面前,就变得不那么重要了。 无论是清末民初还是后来的抗战革命,乃至于新中国成立至当代,国家危难之际,总会有一些人会站出来,不管他们原本是什么出身。 这些人固然不是生下来就不怕死的,但他们知道有比生命更重要的东西要守护,一死又有何惧哉? 正所谓为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平!

木易

在国家利益与民族利益面前,一切都所谓意识形态,都是一个屁,不值一提。