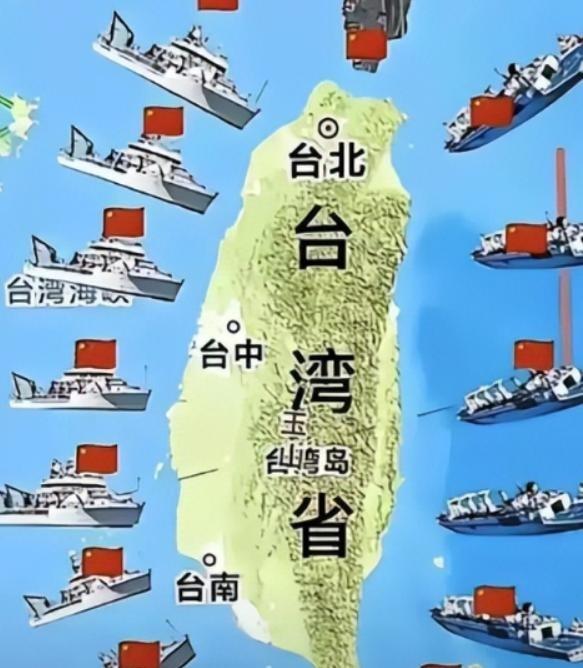

中国在解放台湾的战争中,美国一定会插手,而中国的这场收复台湾的战争中,不可能向朝鲜战争一样,美国的本土不受战争的破坏,因为现在的中国有进攻美国的能力,美国人幻想和中国发生战争,美国本土会安全,这只是美国的一厢情愿,如果美国和中国撕破脸,美国本土一定会遭到毁灭性打击,中国是爱好和平的国家,劝美国三思而后行。 当台海局势的涟漪在国际舆论场泛起,一个绕不开的命题再次浮出水面:若统一进程遭遇外部干涉,中美博弈的棋局将如何演变? 不同于七十年前的朝鲜半岛,今日的亚太格局早已被技术革命与战略平衡重新定义,这场假想中的对峙,注定是21世纪最复杂的国际安全命题。 回望1950年的长津湖战场,志愿军战士在零下四十度的严寒中,用血肉之躯对抗机械化部队。那时的中国,连保障前线战士吃饱穿暖都需举国之力。 而今,中国海军年均下水的舰艇总吨位已超过法国海军总量,歼-20隐形战机形成的空中屏障,让第一岛链内的制空权天平发生倾斜。 这种跨越式的军事变革,在2023年环太平洋军演期间得到直观印证——当中国电子侦察船出现在演习区域外时,美军"尼米兹"号航母不得不临时调整科目,这种战术层面的被动,折射出战略态势的微妙变化。 现代战争的维度早已突破地理界限。2022年佩洛西窜台事件后,解放军"环岛军演"期间,东部战区火箭军公布的某型导弹试射画面,让五角大楼的智库专家们彻夜难眠。 这种具备高超音速滑翔能力的武器系统,配合北斗三代卫星的精准导航,使得传统反导系统的拦截窗口被压缩至极限。 更值得关注的是,中国在西南腹地建设的战略预警雷达网,其探测范围已能覆盖北美西海岸,这种"以陆制海"的战略思维转变,正在改写太平洋的攻防逻辑。 经济领域的相互依存同样构成重要制衡。2023年中美贸易额仍保持在6900亿美元规模,中国持有的美债虽有所下降,但仍是美国第二大海外债主。 这种"斗而不破"的经济纽带,在军事冲突升级时将产生复杂连锁反应。就像2020年纳斯达克指数因台海局势波动时,华尔街分析师们紧急核算的"战争成本模型"显示,任何形式的直接军事冲突,都可能导致全球供应链断裂引发的经济危机,其破坏力远超局部战争范畴。 技术革命带来的非对称作战能力,正在重塑战略威慑的内涵。中国在量子通信领域的突破,使得战场信息传输的安全性提升数个量级;而人工智能驱动的决策系统,让指挥链路的反应速度缩短至分钟级。 这些技术优势在2023年珠海航展上可见一斑:无侦-8高空高速无人机与攻击-11隐形无人机的组合展示,预示着未来战场"有人-无人协同"的新模式。这种作战理念的代差,使得传统军事强国的优势领域面临被颠覆的风险。 国际政治格局的演变同样值得关注。当东盟成为中国最大贸易伙伴,当金砖国家扩容带来新的经济动力,美国在亚太的盟友体系正经历微妙调整。 2023年菲律宾在仁爱礁的试探性动作,背后折射出中小国家在大国博弈中的战略困惑。这种地区秩序的重构过程,客观上为中国创造了更从容的战略缓冲空间。 历史总是充满戏剧性的反差。七十年前,志愿军靠着"一把炒面一把雪"的意志力赢得尊重;今天,中国军队的现代化水平已让任何潜在对手都不敢轻举妄动。 这种转变不是偶然,而是改革开放四十余年积累的综合国力体现。从量子卫星到电磁弹射航母,从5G通信到高超音速武器,每个领域的突破都在重新定义战略平衡的支点。 站在21世纪的第三个十年回望,台海问题早已不是简单的领土争端,而是检验大国战略定力的试金石。 当某些势力仍在用冷战思维揣度局势时,中国用实际行动证明:真正的安全保障,来自于不断增强的综合国力与始终如一的和平诚意。这种实力与定力的结合,或许正是破解"修昔底德陷阱"的中国方案。 当历史的指针指向新的刻度,我们是否该思考:在核威慑与人工智能并存的新时代,大国博弈的底线究竟应该划在哪里?这个问题的答案,或许就藏在每个国家对和平的珍视程度之中。欢迎在评论区分享你的见解。