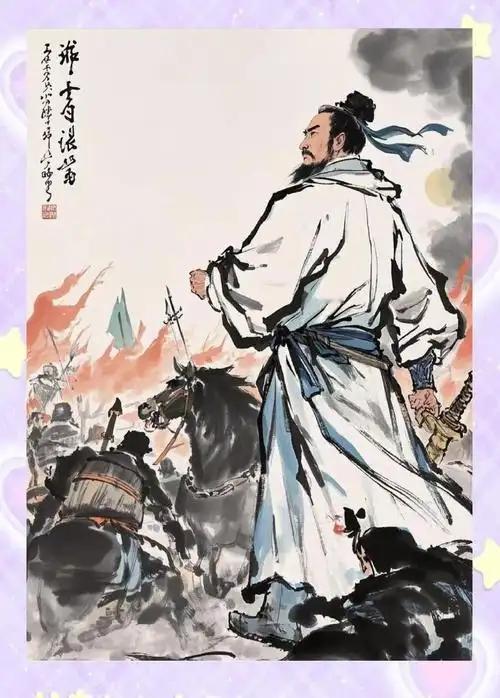

辛弃疾为什么不被南宋重用?说出来你可能不信。 很多人只记得他写过多少壮丽豪放的词,却不知道他年轻时做过多么惊心动魄的大事。23岁那年,辛弃疾带着五十个死士夜闯金营,硬生生从五万敌军中把叛将张安国抓了出来。 这不是传说,而是真实的历史。你能想象吗?今天随便拿出来都能拍成大片。 抓住叛徒,千里押解,亲自把人送到临安问斩,这样的功绩,搁在任何一个王朝都该大赏特赏。 可现实却狠狠给了他一记冷水。朝廷的奖赏不过是一个小小的从八品官职。这种落差,辛弃疾自己都没想到。 为什么会这样?原因其实很简单,就是身份的尴尬。南宋对“归正人”始终有种天然的不信任。 所谓“归正人”,就是那些从敌占区归来的汉人。无论你立了多大功劳,皇帝和朝廷总会带着点疑虑:你是真心投宋,还是有别的打算?加上南北方的地域隔阂,老南宋集团对北方人一向不待见,辛弃疾再怎么努力,也很难融入权力中心。 更麻烦的是,他的性格太过刚烈。你看他后来的仕途,几乎每一步都充满了阻力。辛弃疾不懂得“官场哲学”,不会脚踏两只船,也不屑于搞关系拉帮结派。 任职期间铁腕整顿军队,查账清人、反腐肃贪,动了太多既得利益。军中那一帮靠吃空饷发财的权贵,怎么可能容得下他?弹劾信一封接一封,最后他被罢官,远离了权力的中心。 就这样,一个本该在沙场建功立业的英雄,被困在江南水乡,只能种田写词,偶尔练练兵自娱自乐。 你说他的理想是什么?其实很简单,就是想收复失地,重振河山。可南宋朝廷却偏安一隅,对主战派像防贼一样防着。辛弃疾满腔热血,结果换来的却是冷遇。 即便如此,他也没有彻底放弃。不断上书进言,写下《美芹十论》《九议》等著作,提出各种治军打仗的方略。可惜,这些建议大多被“留中不发”,也就是直接压在皇帝案头,既不讨论也不采纳。 就算偶尔被重新启用,也不过是权宜之计。北伐之前,辛弃疾被召回,但他发现战略方向有误,刚提出异议,结果又被贬回原地。 一辈子都在为理想奔走,却始终处在边缘。这种感觉,既让人心疼,也让人唏嘘。辛弃疾不是不懂官场规则,而是压根不愿意学。 他不愿意为了升官发财而出卖原则,不愿意巴结权贵,也不肯遮掩自己的锋芒。这样的人,注定不会被主流体制所容纳。 很多人说辛弃疾的词豪放,其实那背后,是太多压抑与委屈。他用词笔写下了自己无法施展的理想和愤懑。有人说他悲壮,我却觉得更多的是一种无力。 他不是没能力、没抱负,而是生不逢时。面对一个偏安自保、讲究妥协的朝廷,辛弃疾的锋利反而成了“麻烦”。 他的一生,是无数次热血被现实冷却的过程。到最后,连个真正能指挥的兵权都没有,只有一腔孤勇和浩如烟海的词章留给后人。 辛弃疾的悲剧,其实是那个时代的悲剧——真正有理想、有胆识的人,反而成了被排斥和防备的对象。 你怎么看辛弃疾的遭遇?