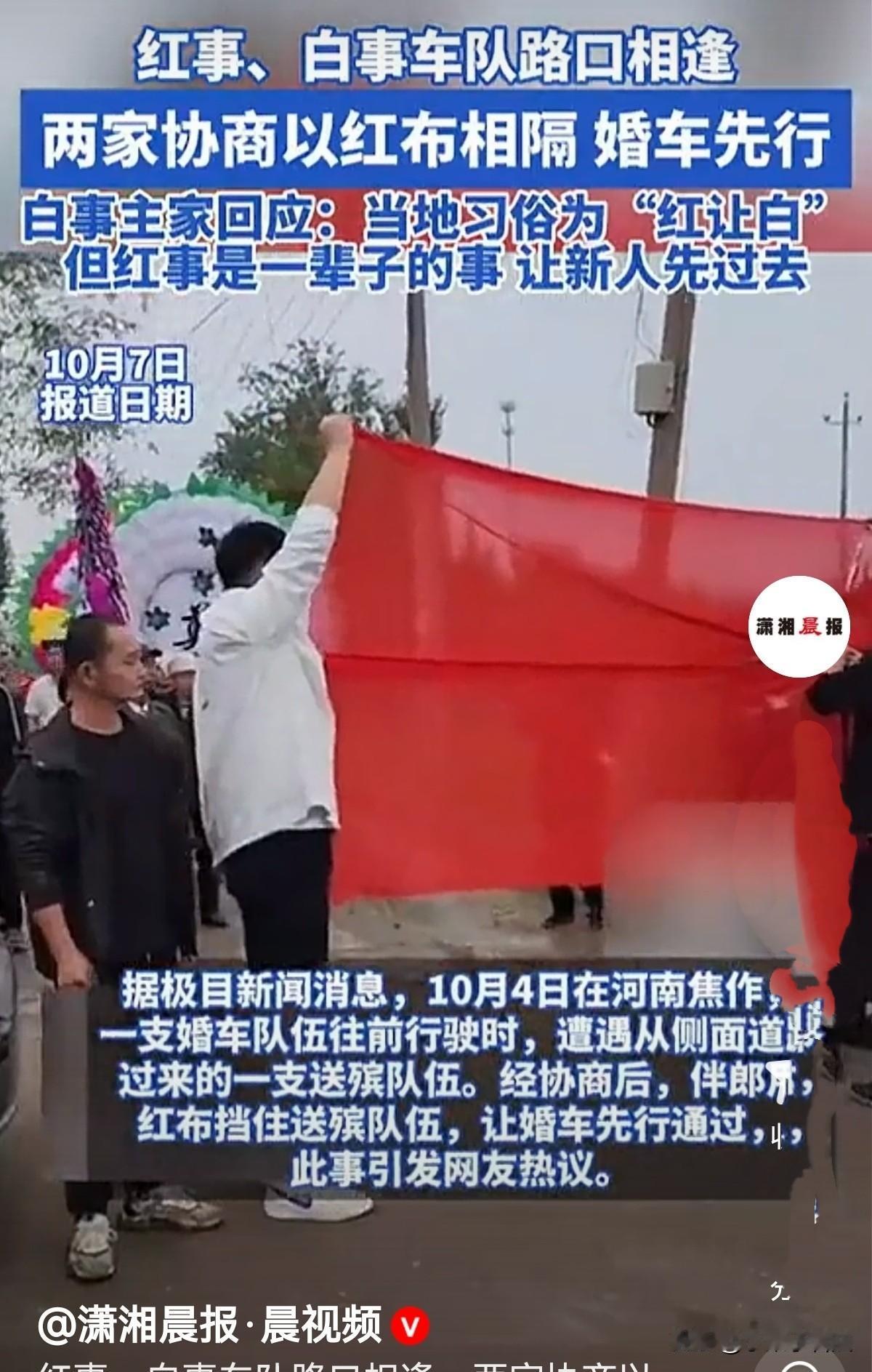

河南焦作,女子婆婆因病去世,送殡途中在丁字路口遇一支婚车队伍,当地风俗理应红让白。婚车队伍可能是赶时间,或是头车都是年轻人不懂习俗,女子平时就与人为善,所以没计较,觉得新人结婚是一辈子的事,便让其拉开红布挡住丧葬车先行,然而红事队伍并未按风俗在出殡队伍前放鞭炮或鞠躬行礼。女子大度地表示,不知者不怪!并为新人送上祝福! 据极目新闻10月6日报道,一黄道吉日,婚车队伍与送殡车队狭路相逢在一丁字路口,按风俗理应红让白,可白事主家大度地让行,让人们看到了人情世故中最珍贵的善意。 徐女士的婆婆瘫痪在床921天,终于没熬过9月30日深夜,与世长辞! 因她家在方圆十里八村的人缘很好,大家听说老人去世,纷纷过来奔丧帮忙,徐女士家人为婆婆风光大葬,仪式很隆重。 10月4日上午,承载着哀思的送葬队伍缓缓前行,每一步都浸透着家人对逝者的不舍,连空气里都透着沉甸甸的哀伤,他们在送徐女士的婆婆最后一程。 当走到一个丁字路口,从侧面行驶过来一披红挂彩的婚车队伍,欢快喜庆的气氛从远处传来,车上的新人或许正满心期待着仪式的开启。 两支队伍在路口狭路相逢,空气瞬间变得凝重。 按当地传统,“红让白”是约定俗成的规矩,婚车队伍本应先行在送葬队伍前放鞭炮,再鞠躬行礼,等候送殡队伍通过。 逝者为大,入土为安!逝者应优先获得尊严和尊重! 徐女士及家人本以为婚车会让行,可他们感觉对方并没那个意思。 徐女士觉得现场领车的多是年轻人,或许是急于赶往下一个环节,或许是对当地习俗并不了解,才未按惯例行事。 于是,徐女士上前与红事方协商,大度地表示愿意让其先行,毕竟新人结婚是一辈子的事情!她让两名伴郎拉开红布在前面挡住送葬队伍,让他们先行通过。 很快双方达成共识,婚车浩浩荡荡先行驶去,然而,他们并未按风俗,在送葬队伍前方放鞭炮再鞠躬行礼。 徐女士与家人没有纠结于习俗的“对错”,也没有计较对方的“失礼”,等婚车平稳通过后,送葬队伍才继续缓缓前行。 这一幕被目击者拍下并上传至网络,很快引发了全网热议。 有人认为,秉持传统观念,应严格遵循“红让白”的惯例,毕竟白事关乎对逝者的尊重,不容轻易打破。 也有人理性看待,指出各地习俗存在差异,只要双方协商一致,任何选择都值得尊重。 还有人认为,部分地区会特意将出殡与接亲的时间错开在上午、下午,从根源上避免此类相遇。 10月6日徐女士的回应说:我们家在当地口碑不错,平时一直与人为善、以礼待人。 按我们这里的习俗,本是‘红让白’,但考虑到红事是新人一辈子的事情,就让他们先过去了。 对于新人未在送葬队伍放炮、行礼,也不是对逝者的不尊重,只是领车的都是年轻人,他们也不懂这些习俗,不知者不怪吧,并祝愿新人白头偕老、幸福美满! 徐女士一家在悲痛中仍能顾及他人,用包容化解了可能出现的矛盾,这份胸怀令人动容! 而婚车队伍虽有“疏忽”,但最终在对方的礼让下顺利通行,想必也感受到了这份特殊的善意。 《民法典》第10条规定:处理民事纠纷,应当依照法律;法律没有规定的,可以适用习惯,但是不得违背公序良俗。 当地存在“红让白”的习俗,即红事队伍应给白事队伍让行。 白事主家徐女士考虑到红事是新人一辈子的大事,打破了这一习俗,让婚车先行。 习俗在民事活动中具有一定的参考价值,但前提是不能违背公序良俗和法律强制性规定。 徐女士的做法虽然改变了传统习俗顺序,但这一行为体现了对他人的理解和尊重,传递了友善、包容的价值观,符合公序良俗的要求。 《民法典》第465条规定:依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外。 婚车队伍与送殡队伍在协商过程中形成了某种口头或书面的约定,只要该约定不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗,就视为依法成立的合同,对双方当事人具有法律约束力。 双方应当按照约定履行自己的义务,否则可能构成违约,需要承担相应的违约责任。 不过,从本次事件报道来看,双方主要是基于友善和理解的协商让行,未明确提及形成具有法律约束力的合同关系,但这一法律条文为类似情境下可能产生的约定提供了法律框架和保障。 《民法典》第1165条规定:行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。 如婚车与送殡队伍相遇过程中,由于一方的不当行为,导致另一方人员受伤或财产受损,那么行为人就可能需要承担侵权责任。 所以,徐女士及家人不计较当地习俗,善意让行,可谓是宽容大度、得体的明智之举! 无论遇到何种情况,怀揣善意、懂得体谅,永远是化解分歧、传递温暖的最佳方式,是在坚守底线的同时,愿意为他人多想一步的温暖。 格局铸就未来,心宽则路广! 您觉得红事白事狭路相逢,应该谁让谁呢?