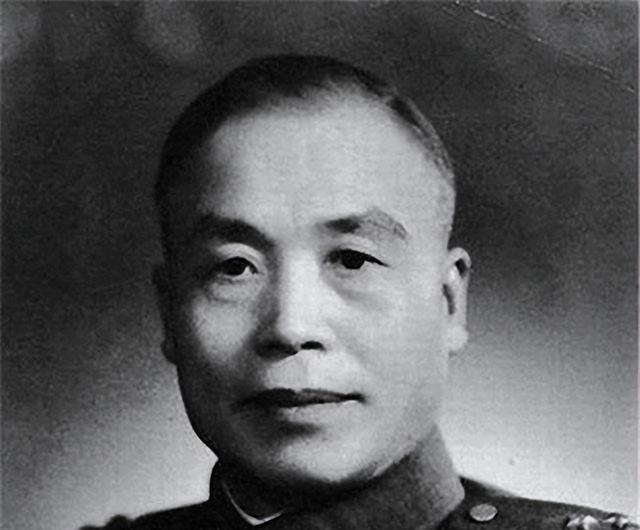

毛主席的五个“未解之谜”:第一,中年得“痣”;第二,身经百战,毫发无损;第三,没有上过军校,但是天生会打仗;第四:身为领袖,两袖清风;第五,毛主席的遗体虽然保留,但并不是他的心愿。 说起毛主席,大家脑子里总会冒出他那标志性的下巴痣,这玩意儿成了他的符号,好多电影电视都爱这么画。可你知道吗?这颗痣不是从小就有的,早年照片里,下巴干干净净,一点痕迹都没有。翻翻历史资料,这痣是长征那会儿冒出来的,大概在1935年遵义会议前后,当时他43岁左右。 为什么偏偏这时候长出来?有人猜是长征路上的风吹日晒、营养不良啥的,身体扛不住就冒了个小黑点。科学上讲,成年后长痣多半跟激素变化或压力大有关,那段日子红军转战千里,环境恶劣,毛主席天天操心军务,身体反应出来也正常。 还有人考证,说是32岁到43岁之间的事儿,但铁板钉钉的是长征后照片里就有了。 这事儿听着玄乎,但搁在那个年代,很多人身体变化都跟战争脱不了干系。毛主席自己也没当回事儿,继续干革命,这痣反倒成了他中年形象的标签,挺有意思的。 再来说说毛主席那传奇的一辈子,仗打得多了去了,从秋收起义到解放战争,数不清的战役,他总在前线指挥,可愣是没挨过一枪一弹,毫发无损。 这听着像天大的运气,可细想不光是运气。关键是他军事眼光毒辣,能早早看清战场形势,避开硬碰硬的死路。比如长征时,国民党围追堵截,他指挥红军四渡赤水,灵活机动,总能甩掉尾巴。 还有身边那帮警卫战士,尽职尽责,层层保护,从不掉链子。战争年代,领袖安全是头等大事,他们日夜盯着,毛主席再大胆,也不会瞎逞强。说白了,这无损的背后,是智慧加团队的组合拳。要是光靠运气,早玩儿完了。搁现在看,这也提醒人,干大事儿得有脑子,还得靠集体力量。 毛主席的军事本事,更是让人佩服得五体投地。他一辈子没进过军校门,那些黄埔、陆军大学的正经将领多得是,可他愣是凭空变出指挥千军万马的能耐。 怎么回事儿?根子在自学上。他早年读《孙子兵法》,后来接触马克思主义,就把这些理论和中国实际掰开揉碎了,琢磨出农村包围城市的路子。 没军校的条条框框,他反倒更灵活,实践出真知,从井冈山打起,一步步总结经验。国民党那些留洋将领,书读得再多,碰上中国国情就卡壳了。毛主席不一样,他懂辩证法,战略上藐视敌人,战术上重视敌人,总能出奇制胜。 34岁才正式摸军事,这起步晚得一批,可他用战争中学战争,很快就成了顶尖的。 身为国家领袖,毛主席的生活作风那叫一个接地气,两袖清风,节俭到骨子里。 他家饭菜标准就四菜一汤,一个荤一个素,鱼啊肉啊轮着来,从不挑剔。伙食费定在每天三块钱,他还嫌高,说多余的给孩子们分了。 地方送点土特产,他二话不说,转手给幼儿园或身边人,从不沾家。穿的衣服补丁摞补丁,睡衣用旧毛巾布缝,抽烟盒空了就自己去厂里买新头续上。 请客也抠,从稿费里掏钱,照样四菜一汤。毛主席常说,中国不缺他一人吃喝用,但要是他带头乱来,下面人学着,国家咋管? 这不是装样子,是真把节约当习惯。想想那年代,国家百废待兴,他带头过苦日子,带动大家齐心协力建国。搁今天,这作风多宝贵,提醒官员们别忘了初心。 最后这事儿,说起来有点遗憾,毛主席遗体保留下来了,可这不是他的本意。他生前大力推火葬,1956年倡议书上第一个签字。 1976年9月9日他走了,中央本来按遗愿办,可群众感情太深了,瞻仰队伍排老长,大家哭着不肯走。 华国锋同志主持会议,权衡再三,决定永久保存遗体,建纪念堂让大家缅怀。 当时局面复杂,全国人心浮动,这决定稳住了大局,也尊重了人民心声。专家从越南请来技术,地下室里防腐处理,温度控到零度,注入药水。 9月11日到17日,遗体移到人民大会堂,百万群众来吊唁。纪念堂1982年落成,天安门广场南边,水晶棺里遗容安详。 这虽违了毛主席个人意愿,但从大处看,是为了让后辈记住那段历史。这些谜题凑一块儿,看似玄乎,其实都跟毛主席的一生紧密相连。