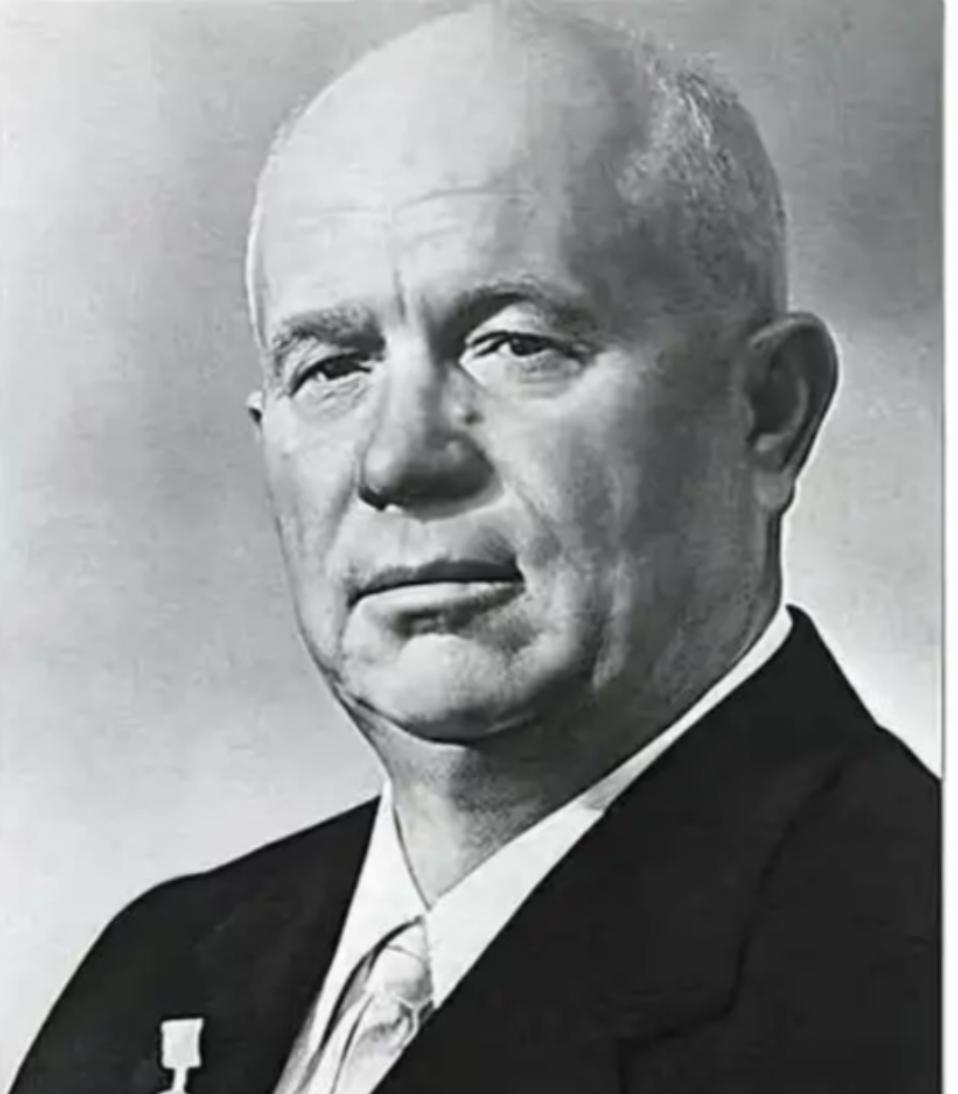

赫鲁晓夫对中国三大贡献:将斯大林时期赖着不给的旅顺港归还、为中国提供百万吨粮食、还帮中国建立首个原子反应堆,然而也因为他,中苏关系开始恶化,这是为何? 赫鲁晓夫对中国的政策始终笼罩着 “蜜糖与砒霜并存” 的复杂底色。 他在 1954 年主动归还旅顺港、1957 年提供核技术援助、1961 年紧急输送粮食,这些看似慷慨的举动背后,实则暗藏着苏联试图主导中苏关系的深层意图。 而正是这种 “控制与反控制” 的博弈,最终将中苏同盟推向破裂的深渊。 1954 年赫鲁晓夫访华时,出人意料地提出将斯大林时期强行租借的旅顺港归还中国。 这一决定看似是苏联 “大国风范” 的体现,实则是赫鲁晓夫巩固权力的政治策略。 当时他刚在苏共党内斗争中胜出,急需通过对华示好树立国际威望。 更关键的是,随着新中国海军力量的逐步发展,旅顺港的军事价值已不如冷战初期显著,与其维持一个引发争议的租借地,不如以 “归还” 换取中国在社会主义阵营中的支持。 然而,这种表面的 “慷慨” 在 1958 年被彻底戳破。苏联突然提出在中国沿海共建长波电台和 “联合舰队”,要求对中国海防力量实行 “共同指挥”。 这一要求直接触及中国主权底线 —— 刚刚收回旅顺港的中国,绝不可能接受任何形式的军事共管。 毛泽东愤怒地质问苏联大使:“你们是不是想把中国变成第二个南斯拉夫?” 这场谈判的破裂,成为中苏关系转折的标志性事件。 1957 年签订的《国防新技术协定》,使苏联向中国提供了第一座实验性原子反应堆和回旋加速器。 200 多名苏联专家带着图纸和设备来到北京西南的坨里基地,帮助中国建立起核工业的初步框架。 但这种援助从一开始就带有控制意图:苏联专家只允许中国技术人员参与外围工作,核心数据和工艺严格保密。 更关键的是,苏联要求中国的核试验必须事先征得莫斯科同意,试图将中国纳入其核保护伞之下。 1960 年 7 月,苏联突然撤走全部在华专家,带走了 90% 的技术资料。这一行为对中国核工业造成毁灭性打击:正在建设的铀浓缩工厂停工,反应堆实验被迫中断。 但危机激发了中国的自主创新决心,科学家们用算盘计算核爆数据,在青海高原的荒漠中重建实验室。 1964 年 10 月 16 日,中国第一颗原子弹在罗布泊爆炸成功,用事实证明了 “独立自主” 的生命力。 1961 年中国遭遇严重自然灾害,赫鲁晓夫批准向中国提供 100 万吨粮食和 50 万吨古巴糖。 这看似雪中送炭的援助,却暗藏玄机。 苏联要求中国以矿产资源和农产品偿还,且还款期限长达 5 年,实际上是通过经济手段强化对中国的控制。 更具讽刺意味的是,苏联在提供粮食的同时,却以 “技术保密” 为由,拒绝向中国提供急需的化肥生产技术,导致中国农业困境进一步加剧。 这种 “援助 - 控制” 的逻辑在中苏贸易中尤为明显。 1950 年代苏联对华出口的机器设备价格比国际市场高出 30%,而中国出口的农产品价格却被压低 20%。 这种不平等贸易使中国在获得工业设备的同时,也陷入对苏联的经济依附。 苏共二十大对斯大林的批判,成为中苏意识形态分歧的导火索。 中国认为赫鲁晓夫的 “去斯大林化” 动摇了社会主义阵营的思想基础,而苏联则指责中国 “搞个人崇拜”。 这种分歧在 1959 年中印边境冲突中彻底公开化:苏联不仅拒绝支持中国,反而向印度提供 1.3 亿美元军事援助,并发表偏袒印度的塔斯社声明。 赫鲁晓夫甚至在访华期间当面指责中国 “好战”,要求中国在台湾问题上向美国让步。 在国际战略层面,赫鲁晓夫推行的 “和平共处” 路线与中国的革命外交理念发生激烈碰撞。 苏联主张与美国缓和关系,甚至提议建立 “美苏联合舰队” 共管全球海洋;而中国坚持 “反帝反修”,支持亚非拉民族解放运动中央党史和文献研究院。 这种战略差异使中苏在古巴导弹危机、越南战争等重大国际问题上无法形成合力。 赫鲁晓夫时期的中苏关系演变,揭示了国际关系中一个永恒真理:任何国家的发展都不能依赖外部施舍,主权独立是一切合作的前提。 旅顺港的归还、核技术的援助、粮食的输送,这些看似 “恩惠” 的背后,都隐藏着苏联试图将中国纳入其势力范围的野心。 而中国共产党在主权问题上的坚定立场,最终使中国避免了沦为苏联卫星国的命运。 今天,当我们回顾这段历史时,更能深刻理解 “独立自主、自力更生” 的现实意义。 一个国家只有掌握核心技术、保障粮食安全、坚持战略自主,才能在复杂的国际竞争中立于不败之地。 信源:赫鲁晓夫对中国三大贡献:将斯大林时期赖着不给的旅顺港归还!——网易