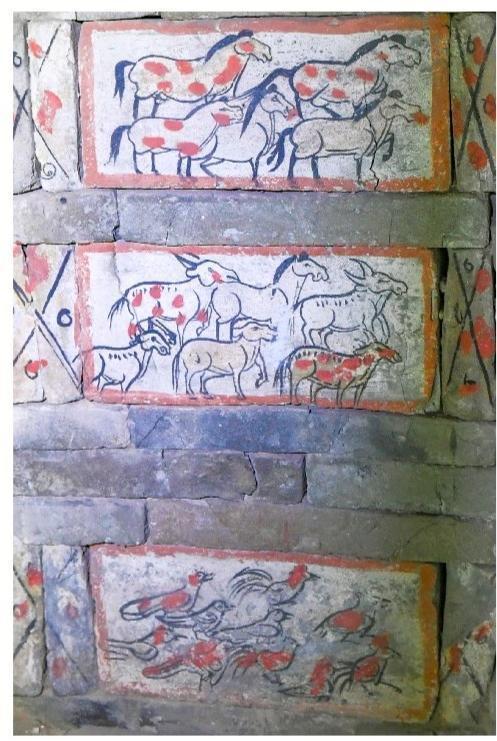

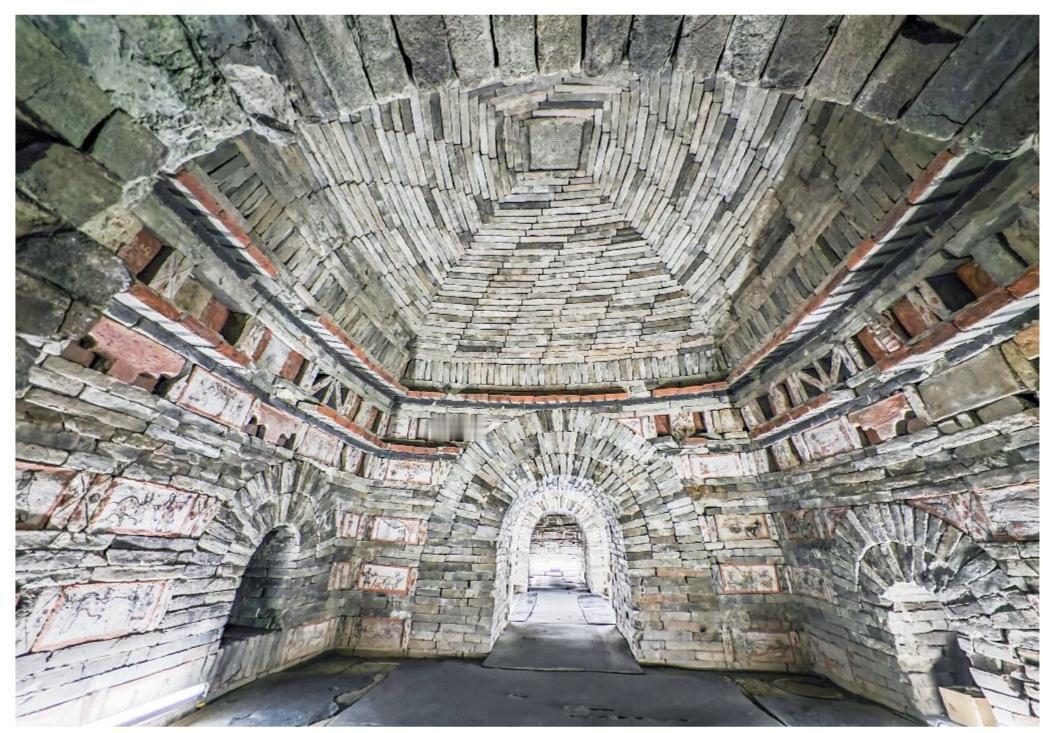

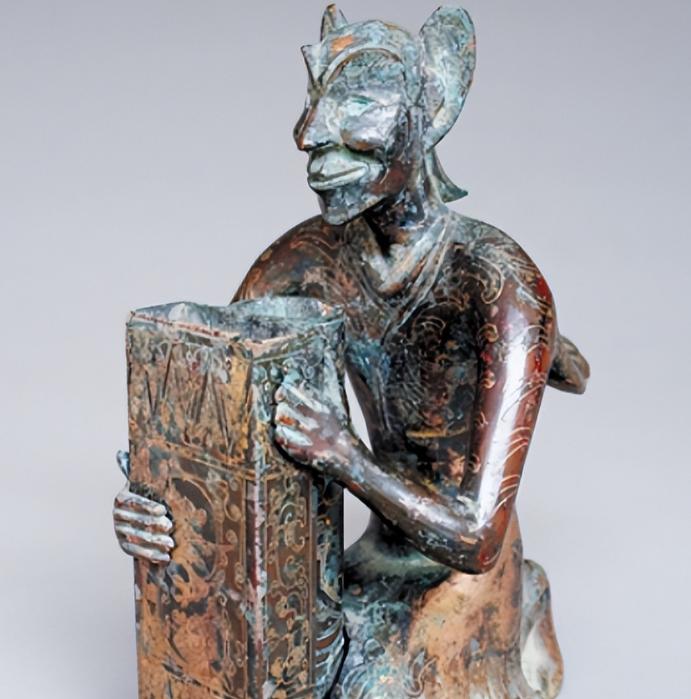

1962年,甘肃嘉峪关戈壁滩,一个农民在放羊休息时,随手将鞭子往地上一插,竟戳出了一个流沙小洞,洞中的一块青砖让他大为好奇。然而,当他搬开青砖后,却当场目瞪口呆! 在甘肃嘉峪关的戈壁滩上,牧羊人张书信正蹲在新城镇新城村的沙丘旁歇晌。 他随手将鞭子往地上一插,没成想这一插,竟戳开了历史的封印。 张书信祖辈在这片戈壁滩讨生活,沙丘、梭梭、骆驼刺是刻进骨血的日常。 那天他本是寻了片阴凉歇脚,不想鞭梢下的异样勾起了好奇。 青砖下露出的夹道越挖越深,他喊来妻子杨兰英,又招呼附近村民搭手。 十多天里的忙碌,直到夹道尽头显露出墓门轮廓。 一座古墓,就这样撞进了现代人的视野。 墓室已被盗掘,随葬品所剩无几,唯有24个陶罐静卧在角落。 张书信没多想,把这些沾着泥的罐子抱回家保管。 他或许没意识到,自己触碰的不只是残损的陶片,而是一座即将震惊学界的“地下画廊”的门环。 很快,他将发现上报村部,又辗转找到时任嘉峪关市文教局副局长焦炳琨。 这位见过世面的干部盯着陶罐上的纹路,直觉事有蹊跷。 戈壁深处,怎会有如此规整的砖室? 消息层层上传,中国历史博物馆的专家带着工具赶赴嘉峪关。 勘探结果让所有人倒吸一口冷气。 原来,在这片看似荒凉的戈壁下,竟沉睡着13平方公里的墓葬群,1400多座古墓如棋子般散落,部分墓室四壁镶嵌着色彩鲜艳的砖壁画。 从1972年4月到1979年,考古队用七年时间系统性发掘,13座墓葬重见天日,其中8座壁画墓出土了760余幅壁画砖。 这些砖不是普通的建筑材料。 它们被精心雕刻、彩绘,拼贴成一幅流动的历史长卷。 有端着酒樽宴饮的贵族,有驾着牛车穿行田间的农夫,有挽弓射箭的猎手,还有跪坐纺织的妇人。 最负盛名的当属5号墓《驿使图》。 画面中骑士头戴黑帽,身着短褐,一手牵缰,一手举简,骏马四蹄腾空,连马尾都被风吹得向后翻卷。 这幅仅巴掌大的砖画,后来成了中国邮政的标志,“快递”的意象穿越千年,至今仍在街头巷尾的绿色邮筒上流转。 更令人惊叹的是墓室的结构。 工匠们用干砖错缝垒砌,不用任何黏合剂,竟造出直径数米的穹顶,历经千年风雨仍巍然矗立。 戈壁的风干燥而凛冽,反而成了最好的“防腐剂”,让这些砖画至今色泽鲜明,连人物眉眼间的笑意都清晰可辨。 主流考古界依据出土的“甘露二年”陶片、钱币形制等,将墓群年代锁定在魏晋时期。 但曾参与初期发掘的嘉峪关市史志办原主任吴生贵,与儿子吴晓棠却提出了不同观点。 他们认为,这片墓群更可能是汉代的“国家公墓”。 父子俩的依据藏在细节里。 墓葬规模宏大,单靠地方豪强的财力难以支撑。 壁画中既有单牛拉犁,也有双牛协作,暗合汉武帝推广“二牛抬杠”耕作法后的技术演变。 更关键的是,墓中没有出现魏晋时期已普及的纸张残片,也未发现马镫的痕迹。 这两样器物在汉画像石中同样罕见。 “汉承秦制,魏晋承汉,或许这里的墓主是汉末迁居河西的军民?” 尽管这一假说未被文物部门采纳,却像一颗投入深潭的石子,激起了更多对河西历史的追问。 张书信或许没想到,自己的后半生会与这些古墓紧紧绑定。 在特殊年代里,他因“私藏陶罐”受过误解,却始终记挂着戈壁下的“老物件”。 后来,他成了墓群的义务看护员,扛着铁锹巡山,劝阻盗墓者,一守就是几十年。 1989年,嘉峪关市文化局为他颁发荣誉证书,证书上的烫金大字写着:“守护历史,功在千秋。” 如今,这片墓群早已不是荒草萋萋的野地。 1988年,当地建起博物馆,6号墓原地保护开放,游客可以走进墓室,抬头看穹顶的星象图,低头读壁画里的“古代朋友圈”。 2001年,它被列入全国重点文物保护单位,曾经的“无名戈壁”,成了解读河西走廊的“活字典”。 站在墓群前望去,戈壁依旧苍茫,祁连山的雪线在远处闪烁。 这里曾是丝绸之路的咽喉,中原的丝绸、茶叶经此西去,西域的葡萄、良马在此东来。 墓砖上的宴饮图,或许是戍边将士的思乡之梦。 农耕图里扶犁的老者,可能是屯田兵的后代。 而那些未被纸张记录的历史,那些消失在时光里的面孔,全被工匠们揉进泥里,烧制成砖,等待后人解读。 有些历史,从未真正沉睡。 当我们凝视这些砖画时,看到的不仅是1700年前的烟火,更是一个民族对文明的敬畏与传承。 正如戈壁的风从未停歇,文化的脉络,也永远鲜活。 主要信源:(中国甘肃网——走进“地下画廊” 打开另一个世界、国家地理——嘉峪关牧羊人发现地下画廊、CCTV——放羊老人的惊世发现——戈壁古墓群)

用户16xxx52

我特别讨厌看墓葬类的东西,觉得晦气。人家祖宗埋的好好的,被你挖出来一番折腾,唉。[滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑]

永远

到底是什么年代的墓葬?

寂寞的鸭子

“13座墓葬重见天日”???? 谁的墓葬希望会重见天日?????

用户10xxx15

第一个图烤羊肉串呢