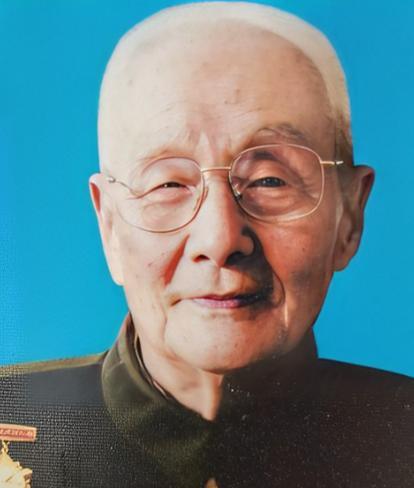

1943年,武工队长侦察敌情时,手枪突然从腰间滑落,还被伪军撞见,可他却不屑地说:“瞧你们那样,听说打八路军腿都软了!” 那支驳壳枪砸在青石板上的一声脆响,让整个巷子的空气瞬间凝固。两个刚出烟馆的伪军盯着地上的枪,手摸向步枪又缩了回去——他们认得这是八路军武工队的标配,更怕枪主人那股不要命的劲儿。 但武工队长王立岗没弯腰,反而双手叉腰站着,眼神扫过伪军发抖的膝盖,嘴角一撇:“怎么?想替日本人拿我?”这话像刀子扎进伪军心里,他们结结巴巴辩解“不敢不敢”,最后灰溜溜贴着墙根逃走。 看似淡定的背后,是一场刀尖上的心理博弈。那天是1943年12月7日,22岁的王立岗化装成药材商,推着自行车潜入山西祁县贾令镇侦察日军指挥部。 他的驳壳枪用布带绑在腰间,却在弯腰测量围墙高度时绳子断裂,枪掉在巡逻伪军脚边。彼时贾令镇驻有日军12人、伪军80余人,巷口岗楼与院内碉堡形成交叉火力,一旦暴露必死无疑。 但王立岗发现伪军呵斥声大、手却发抖,立刻抓住他们“欺软怕硬”的心理:这些伪军既怕日军惩罚,更怕八路军夜间摸据点报仇。他捡枪时故意嘲讽:“看你们那怂样,怕八路军怕成这样!”伪军被他的气场唬住,竟误以为他是日军特务,点头哈腰放行。 这种“心理战”是武工队敌后生存的关键。类似案例在1943年的华北战场屡见不鲜。例如郭兴领导的太行山武工队,曾用7人伪装大队人马,夜间在玉米地同时开枪制造混乱,诱使伪军与炮楼日军自相残杀。 另一支武工队在保定饭馆因边区币暴露身份,队长谎称“治安军教官”,借日本洋行掌柜的威势大摇大摆出城。这些行动的核心都是利用伪军矛盾心理——他们多是抓壮丁来的农民,既不甘心替日军卖命,又担心战后被清算。武工队往往一句“大家都是中国人”就能击溃其心理防线。 王立岗的冒险侦察直接换来一场胜仗。他带回的布防图显示,日军指挥部后院堆满汽油桶弹药,必须尽快端掉。 1944年1月18日,他带领36名战士假扮“徐沟特务队”,伪军见状主动帮忙搬运弹药。战斗打响后,队员张二勇顶着湿棉被炸毁碉堡枪眼,40分钟毙敌12人、俘伪军67人。 清点俘虏时,竟有伪军认出王立岗:“你不是宪兵队的吗?”这场突袭正是八路军“挤敌人”策略的缩影——通过主动进攻压缩敌占区。 敌后斗争的传奇远不止于此。王立岗后来护送彭德怀、刘伯承、陈毅等穿越封锁线,2012年逝世时火化发现腰椎仍嵌着弹片;“双枪队长”郭兴16岁参军,一年内组建队伍歼敌过百,晚年捐赠“独橛子”手枪时感慨“百姓用血肉筑起堡垒”。 这些英雄印证了当年武工队的信念:胆量比枪法更重要。正如王立岗常说的:“打仗就得豁得出去,胆子越大越安全,越怕死反而死得越快。” 硝烟散尽,那把曾掉落的驳壳枪静默诉说着历史的重量。它见证的不仅是个人急智,更是烽火年代的人心向背——伪军的摇摆、群众的掩护、武工队的坚韧,共同织就了敌后抗战的生死网。 今天重读这些故事,依然能触摸到那种在绝境中把危机化为转机的勇气。 信息来源 焦作日报《寻访抗战印迹 传承复兴力量丨巍巍太行铸丰碑——“李向阳”原型郭兴的光辉传奇》 网易新闻《武工队长独自进城遭遇伪军,更糟糕的是,藏在腰间的枪掉了下来》 太原晚报《潇河有一位战斗英雄--王立岗》。