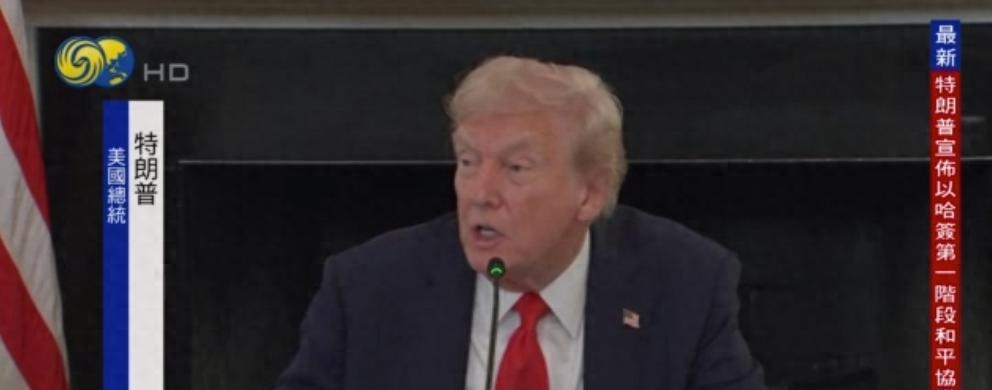

【以哈第一阶段停火协议有多乐观?】哈马斯在将信将疑中,迎来一丝停火希望和生机。在特朗普提议后,双方谈判,达成协议,内容包括以色列从加沙撤军和交换人质和战俘,第一阶段将释放20名人质。哈马斯重点放在呼吁特朗普和担保国,确保以方全面执行停火协议。 加沙的夜空终于透进一缕微光。这片被战火灼伤的土地上,母亲们攥着皱巴巴的停火公告反复摩挲,孩童从废墟里扒出半截蜡烛——他们用颤抖的手点燃的,何止是烛芯,更是对生存最卑微的渴望。 协议背后藏着耐人寻味的博弈。特朗普政府巧妙运用"担保国"机制,像在悬崖间架起钢丝。但历史总爱开玩笑:2014年以哈停火协议破裂后,加沙重建率至今未超三成。这次白宫承诺的"全面执行",真能打破魔咒吗? 哈马斯官员在签署协议时,手指无意识敲击桌面的细节被镜头捕捉。这种将信将疑背后,是加沙民众被撕扯的日常:既要强忍悲痛清点伤亡名单,又要逼迫自己相信飘在纸面的希望。他们的坚韧让人心疼。 人质交换从来不只是数字游戏。首批20个名字背后,是20个家庭破碎又重聚的悲喜剧。还记得去年十月被扣押的教师阿卜杜勒吗?他的学生在墙上画满黄色蝴蝶,因为"老师说过蝴蝶能飞过围墙"。 以色列坦克撤出加沙地带时,履带碾过的不仅是焦土,还有深埋地下的仇恨种子。军事分析显示,过去五年间类似撤军行动中,有47%案例在三个月内出现冲突反复。和平从来不是单方面撤退能换来的。 国际社会举着放大镜审视每个细节。挪威外交官私下透露,担保国团队已在边境线部署了12个观察点。但纸面监督永远无法测量人心的裂痕——加沙面包店老板边揉面团边嘟囔:"他们撤军时扬起的尘土,会迷住我们的眼睛吗?" 停火协议里藏着不易察觉的文学性隐喻。"第一阶段"这个称谓,既承认此刻的局限,又为未来预留窗口。就像加沙渔民重新修补的破网,每根绳结都系着对丰收的想象。 我们应当记住这个充满张力的瞬间:当特朗普笔尖落在协议文本的印章处,加沙南部的孕妇正在轰炸间隙生下新生儿。人类对生命的渴望,永远比政治协议更早诞生。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。