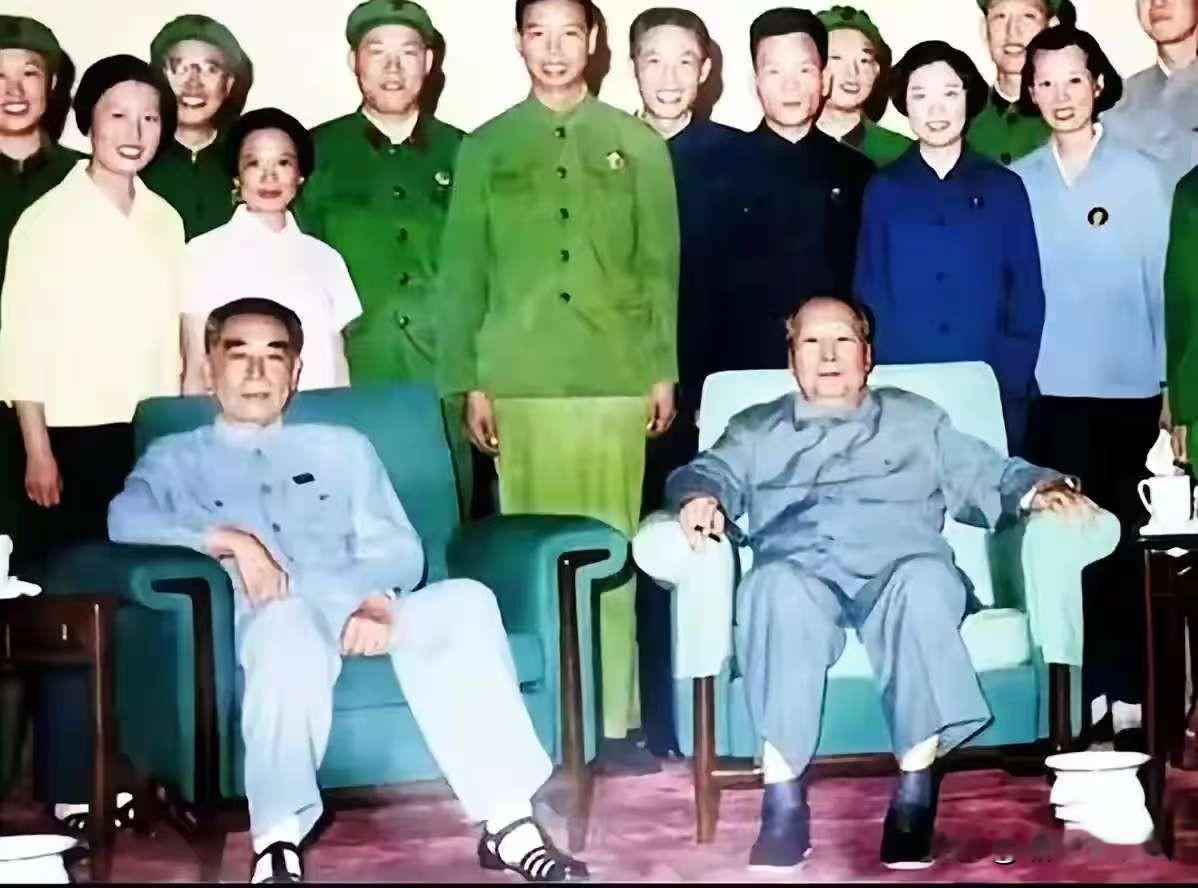

在毛主席的晚年生活中,有一位护士长陪伴了毛主席将近21年,这么多年,两个人相处的非常融洽,可以说不是父女,却胜似“父女”,然而毛主席却在一次谈话中,和她说:“我死的时候,你不要在我跟前。”[无辜笑] 1953年春天杭州一家医院的护士吴旭君接到调令,进入中南海,担任毛主席的专职护士长,那年她25岁,从未想过自己的人生会与这样一位历史人物产生交集。 第一次见面时她紧张得手心冒汗,毛主席却很随和,只是叮嘱她:“我不喜欢拐弯抹角,有什么直说就行。”这句话让吴旭君松了口气,也定下了他们此后二十多年相处的基调。 毛主席的作息极不规律,他习惯夜里工作,常常凌晨三四点才睡,一觉醒来已是下午,吴旭君得跟着这个节奏,随时准备应对突发状况,有次深夜毛主席突然血压飙升,她立即联系医生,同时按照应急预案给药,整整守了一夜才稳定下来。 最让她头疼的是劝戒烟,毛主席烟瘾很大,一天能抽几包,吴旭君每次看到烟灰缸里堆满烟头,都忍不住念叨几句,毛主席会笑着说:“知道了知道了。”然后转头又点上一支,她也不恼,继续该提醒提醒,该藏烟藏烟,两人就这样拉锯了很多年。 1960年代后期毛主席的身体明显走下坡路,双腿浮肿、呼吸困难、失眠加重,各种老年病接踵而来,吴旭君的工作量陡增,每天要记录十几次血压心率,观察用药反应,调整饮食方案,有段时间毛主席连续失眠,她就整夜陪在床边,轻声读报纸给他听,或者播放他喜欢的京剧唱段。 她发现毛主席虽然身体不好,但对死亡看得很开,1956年他就在火葬倡议书上签了字,是中共高层第一个表态支持火葬的,他还多次提到,死后不要搞遗体告别,不要修陵墓,骨灰撒到江河湖海就行,“人死了就是死了,折腾那些没意义。”他这样对吴旭君说。 1972年的一天毛主席突然问她:“我要是哪天不行了,你会不会很难过?”吴旭君一愣,不知道怎么回答,毛主席接着说:“我希望那时候你不要在场,我不想让你记住我最后那个样子,就记住现在这样挺好。” 这个请求让吴旭君沉默了很久,她明白,这既是毛主席对自己的体贴,也是他对生命尊严的坚持,他不希望身边人承受那种无力感和悲伤,更不想被当作濒死的病人来对待。 1974年吴旭君因家庭原因提出辞职,她的丈夫工作调动,两个孩子也需要照顾,实在无法继续全天候陪护,毛主席批准了她的请求,还特意嘱咐:“以后有空常回来看看。”临走时,她眼眶湿了,但没让眼泪掉下来。 1976年毛主席去世,吴旭君遵守了约定,没有去现场,她在家里坐了一整天,脑子里翻来覆去都是过去的画面,那些深夜的守候,那些关于用药的争执,那些难得的笑声。 此后每年她都会去毛主席纪念堂,不同于其他人的黑色素服,她总穿着颜色鲜亮的衣服,红色、黄色、湖蓝色,有人不解,她解释说:“他不喜欢大家为他哭哭啼啼,我就按他喜欢的方式来。” 二十一年的陪伴,让她比很多人更了解这位历史人物作为普通老人的一面,他也会因为病痛烦躁,也会半夜醒来感到孤独,也会担心自己成为别人的负担,而她的价值,就在于用专业和温暖,让他在生命最后的时光里感到安心。 网友们感慨万千: “看了毛主席和护士长的故事,突然理解了什么叫‘陪伴是最长情的告白’,21年啊,现在多少人连一份工作都坚持不了五年。” “原来伟人也有这么柔软的一面,嘱咐护士长不要看到自己最后的样子,破防了。” “这种超越血缘的情感真动人,吴旭君穿着鲜艳衣服去纪念堂的做法好戳人,她在用这种方式告诉主席:我记住的都是您最好的模样。” “现在才知道毛主席是第一个签字火葬的领导人,思想真的很超前,看完更敬佩他了。” “最打动的我的是彼此的尊重,主席不把她当普通工作人员,她也不借机炒作,守护了这份情谊一辈子。” “作为一个护士,看哭了,吴旭君诠释了什么是真正的专业精神,既有职业素养,又有人文关怀。” “原来历史课本之外,还有这样温暖的故事,希望多发掘这样的真实历史细节。” “想起了照顾我多年的奶奶的护工,也是这样默默付出了很多年,真心对待他人的人,都值得尊重。” 看完这个跨越21年的守护故事,你最想对现在的医护工作者说些什么? 官方信源:中共中央党史和文献研究院