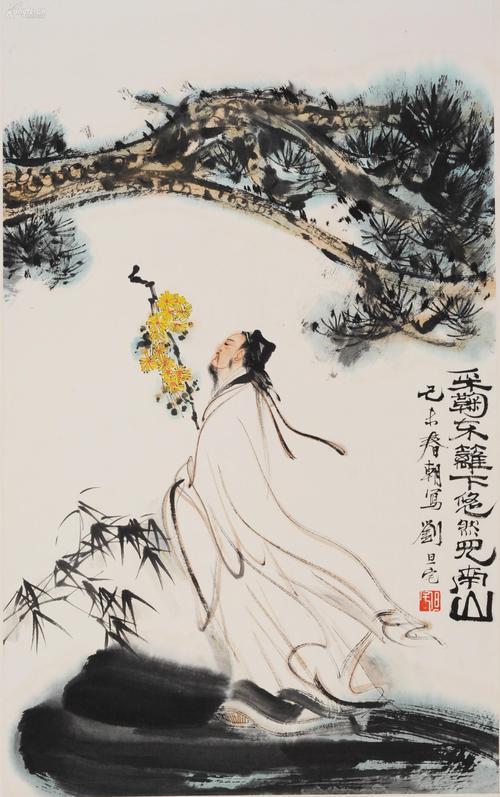

东晋时期,陶渊明晚年贫穷,为生存只能乞讨,5子无一成器,63岁活活饿死 东晋末年,陶渊明在寻阳江畔的茅屋前晒着太阳。六十三岁的他瘦得厉害,谁能想到如今"采菊东篱下,悠然见南山"的诗句,还在世间传唱,可写下这般意境的人,此刻正数着米缸里仅剩的黍米。在那个年代,这位最著名的隐士,当真会沦落到乞食度日、活活饿死的境地吗? 让我们把目光投向义熙四年的那个秋天。刚辞去彭泽令的陶渊明,在《归去来兮辞》中畅想"童仆欢迎,稚子候门"的归隐生活。可现实是,他带着五个年幼的儿子回到寻阳老家,面对的却是"环堵萧然,不蔽风日"的破旧祖宅。 而这位在官场打滚十三载的老县令,竟然连修缮房屋的积蓄都没有。与他同期辞官的周续之,很快就被征召为太子博士。同样嗜酒如命的刘遗民,靠着家族田产过得颇为滋润。唯有陶渊明,当真要在乡间做个彻底的农夫。 江州的冬天格外难熬。陶家茅屋的裂缝用茅草堵塞,北风依然钻进来吹动豆大的灯焰。长子陶俨带着弟弟们在院子里搓手跺脚,等着父亲从邻家借粮归来。 而这样的场景在《乞食》诗中若隐若现:"饥来驱我去,不知竟何之。"但细读全诗便会发现,他所谓的"乞食"实则是乡绅间的馈赠,正如"主人解余意,遗赠岂虚来"中所说。倒是与他齐名的谢灵运,在《山居赋》中炫耀"田连冈而盈畴,岭枕水而通阡",却还要向朝廷索要湖田。 最令人唏嘘的莫过于五个儿子的境况。陶渊明在《与子俨等疏》中无奈写道:"汝辈稚小,家贫无役。"但真正让他痛心的,是孩子们"不好纸笔"的现状。当时王导的曾孙王僧虔七岁,就能临摹钟繇书法,而谢安的侄孙谢绛十岁作赋惊动州府。 但而陶家的孩子们,最大的陶俨二十岁还分不清《诗经》的雅颂之别。是父亲疏于管教?还是连买竹简的钱都要优先买种子? 直到元嘉三年的重阳节,江州刺史檀道济亲自登门。这位将军看着灶台冷清的陶家,命随从抬进米肉。卧病在床的陶渊明却摆手:"潜也何敢望贤?志不及也。"他宁愿喝着稀粥写《桃花源记》,也不愿接受当权者的施舍。这种骨气,与民间传说中跪地行乞的形象相去何止千里! 所以真相究竟如何?颜延之在《陶征士诔》中记载的"辍斤辍耒,十室九空",或许才是陶渊明晚年的真实写照。 他确实贫穷,但从未丧失尊严。子女确实平庸,但都本分务农。最终病故,却非传说中那么不堪。当我们拨开历史的迷雾,那个在东篱采菊的身影依然清癯,却比任何饿死的传说都更值得敬重。毕竟,能让后世记住的,从来不是他是否乞讨,而是他宁愿饿着肚子也要守护的那片桃花源。