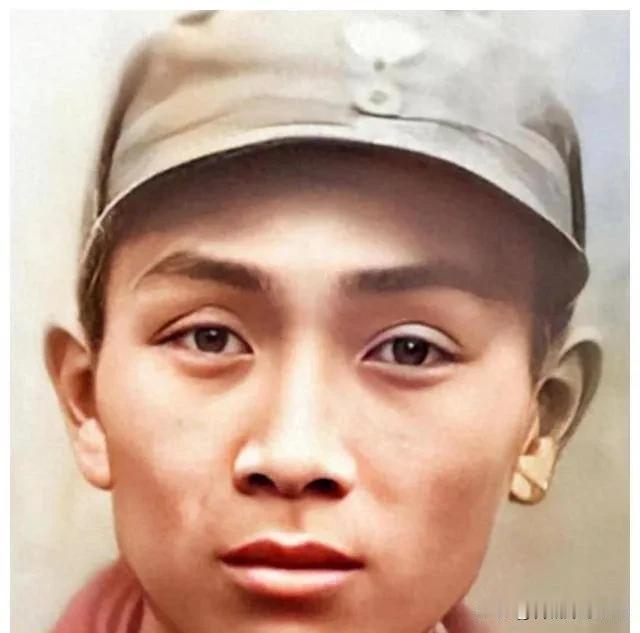

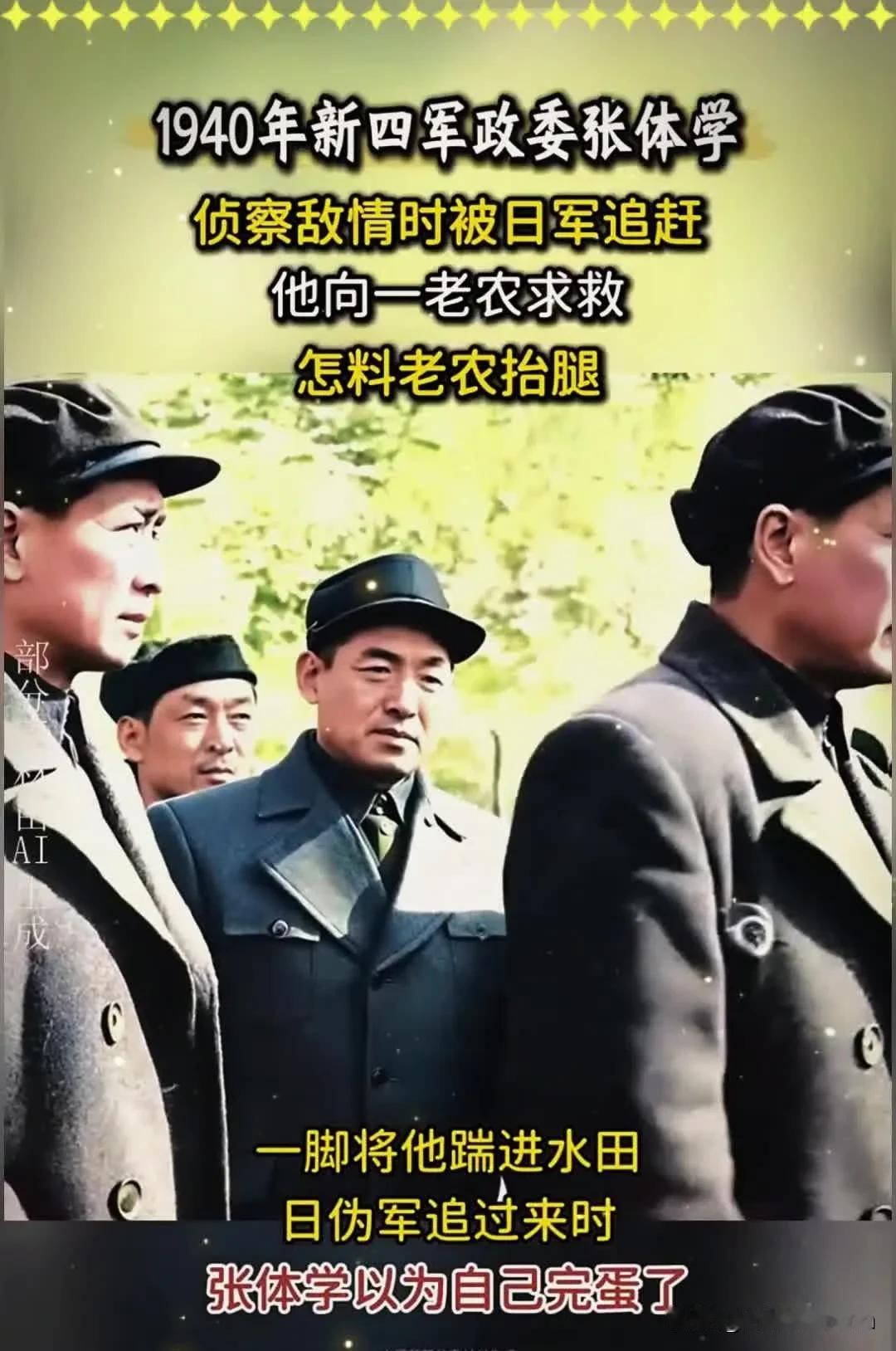

1940年,新四军团长张体学用望远镜偷偷观察日军据点时,因为望远镜反光暴露位置,日军一下子就围了过来…… 彼时,正值抗日战争的艰难时期,新四军的发展尤其困难,很多时候经费和粮饷都要靠缴获日伪军战利品来补充,武器装备非常落后。 张体学攥着望远镜的手瞬间绷紧,指节泛白——他太清楚这反光意味着什么。这位从河南新县走出来的红军老兵,打小在山沟里跟着游击队摸爬滚打,长征后留在鄂豫皖根据地坚持斗争,1938年改编为新四军后,带着部队在鄂东一带打游击,早就习惯了在刀尖上过日子。 可这次不一样,他带的侦查小队只有12个人,3支步枪里有2支还卡壳,剩下的战士多是拿着大刀和梭镖,而据点里的日军,光是重机枪就有两挺,还有迫击炮随时能调过来。 “团长,撤吧!”通讯员小陈扯了扯他的衣角,声音发颤。张体学没动,眼睛盯着远处日军据点门口涌出的人影——至少一个小队的日军,正端着三八大盖朝这边包抄,钢盔在太阳下闪着冷光。 他心里骂了自己一句“糊涂”,出发前就该想到望远镜镜片会反光,可当时为了看清据点里的粮仓位置,满心都是怎么给断粮三天的部队弄点吃的,竟忘了这个细节。 日军的先头部队已经到了百米外,“砰”的一声枪响,小陈的胳膊瞬间渗出血来。 张体学一把将他拽到身后,从腰里拔出仅有的一把驳壳枪,朝着日军的方向扣动扳机。子弹打在日军前面的土坡上,溅起一团烟尘,却没能挡住对方的脚步。 他回头喊“老周带重伤员往东边山沟撤”,话没说完,负责断后的战士老周已经举着大刀冲了上去——老周是当地的猎户,参军前靠打猎为生,刀法利落,可面对日军的刺刀,手里的大刀还是短了一截。 张体学看着老周倒下的身影,胸口像被重锤砸了一下。他咬着牙,带着剩下的5个战士钻进旁边的树林,依托树干和土坡交替掩护。 日军的机枪子弹扫过身边的灌木丛,枝叶溅起的碎渣打在他脸上,他却顾不上擦,只盯着通讯员带着重伤员消失在山沟的方向,才转身对剩下的战士喊“跟我来”。 他们沿着树林里的小溪往下游跑,溪水没过脚踝,冰冷刺骨,却能掩盖脚印——这是张体学在根据地打游击时学会的本事,每一次撤退都要算好路线,利用地形躲掉追兵。 日军追了近两个小时,直到天快黑才撤回去。张体学带着战士们在一处山洞里汇合,清点人数时,12人的小队只剩下7个,还有3个战士受了伤。 他蹲在洞口,看着手里的望远镜,突然从口袋里掏出块黑布,笨拙地用针线把布缝在镜片外侧——后来这成了部队里的规矩,所有望远镜都要包上黑布,没人再提那天的反光,可张体学每次用望远镜前,都会摸一摸那块黑布,老周倒下的样子总在他脑子里晃。 那时候的新四军,不光缺武器,连吃的都成问题。张体学的部队在鄂东黄冈一带活动时,经常靠挖野菜、摘野果充饥,偶尔缴获日军的罐头,他都会让给伤员和新兵,自己跟着战士们一起喝野菜汤。 这次观察据点,就是因为听说日军在里面囤了一批粮食,想趁着夜色摸进去抢一部分,给部队解燃眉之急。谁料因为自己的疏忽,不仅没摸到粮食,还折损了战友。 往后的日子里,张体学更谨慎了。他带着部队在敌后打游击,今天端个日军的炮楼,明天截个伪军的粮车,每一次行动前都要反复勘察地形,连风吹草动都要算进去。 有次战士们缴获了一架日军的望远镜,比他原来的那架更清晰,他还是照样包上黑布,笑着跟战士们说“反光这东西,一次就够了”。 他还把自己的经验教给其他连队,比如如何利用地形隐蔽,如何避免暴露目标,这些从实战里摸出来的门道,后来成了新四军鄂东部队的训练教材。 1940年下半年,日军对鄂豫边区根据地发动大规模扫荡,张体学带着部队在黄冈、孝感一带与日军周旋,硬是靠着“打了就跑、藏了再打”的战术,拖住了日军两个大队的兵力,为根据地主力转移争取了时间。 当时有战士问他“咱们武器这么差,为啥还能跟日军耗”,他指着手里包着黑布的望远镜说“因为咱们不犯同样的错,更不丢战友的命”。 那些年的抗战,就是这样一寸一寸熬出来的。 没有精良的武器,就靠地形和智慧弥补;没有充足的粮饷,就靠缴获和百姓支援;哪怕因为一次疏忽陷入险境,也能从教训里爬起来,带着战友继续往前冲。 张体学后来回忆起1940年那次暴露,总说“是老周他们的血提醒我,打仗不能有半点马虎,因为我手里攥着的不是自己的命,是整个小队的希望”。 革命先辈的抗战路,从来不是一帆风顺的。他们会犯错,会受伤,会为战友的牺牲难过,可哪怕身处绝境,也从没放下过手里的枪。正是这份在失误中成长、在牺牲中坚守的韧劲,才撑起了敌后抗战的一片天,才让胜利的曙光最终穿透了黑暗。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。