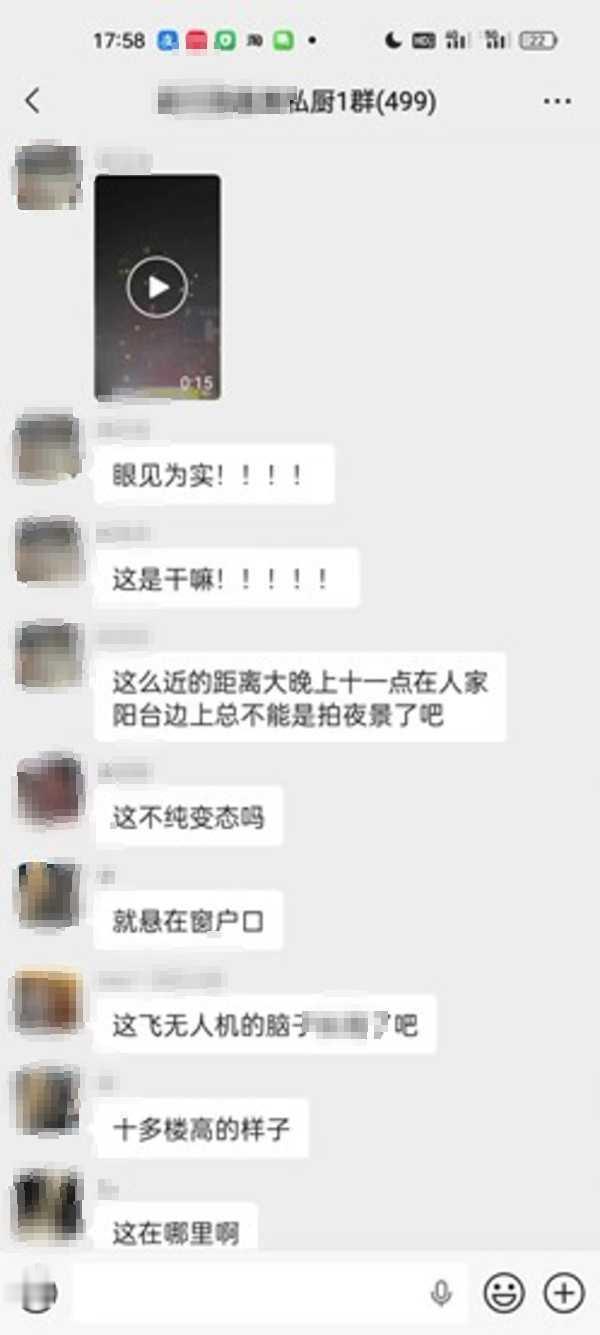

3秒抓住注意力:洗完澡抬头撞见无人机悬在阳台外——这不是科幻片,是现在小区里真实上演的"空中偷窥"隐患。 无人机在小区低空盘旋,就像悬在居民头顶的"隐形眼睛",管不住就成了安全噩梦。说到底,问题出在"低空盲区"的规则空白:现有规定管得了机场周边的高空,却管不住小区里10米内的低空;能界定"禁飞区",却说不清"居民窗户外3米算不算隐私边界"。 该怎么管?至少得划三条线: 物理红线:小区划定无人机禁飞区,比如居民楼30米范围内严禁飞行,像保护楼道隐私一样保护"空中视野"; 技术底线:要求民用无人机强制安装"电子围栏",靠近敏感区域自动悬停报警,从源头堵住"越界"可能; 责任金线:明确飞手的"观察义务",夜间飞行必须开启警示灯,禁止在窗户、阳台等私密区域停留,违者不仅算扰民,更要承担侵权责任。 律师说"取证难",恰恰说明不能光靠事后追责。就像给小区装监控防小偷,无人机管理也得前置——物业可以登记飞手信息,社区公示飞行时段,让"空中探头"晒在阳光下。毕竟,没人愿意洗澡时拉着窗帘还得提防头顶,安全感不该被技术进步撕开一道口子。 管好小区无人机,不是禁飞,是给技术装上"伦理刹车":飞得再高,也不能越过别人的生活边界;镜头再清,也该对隐私心存敬畏。