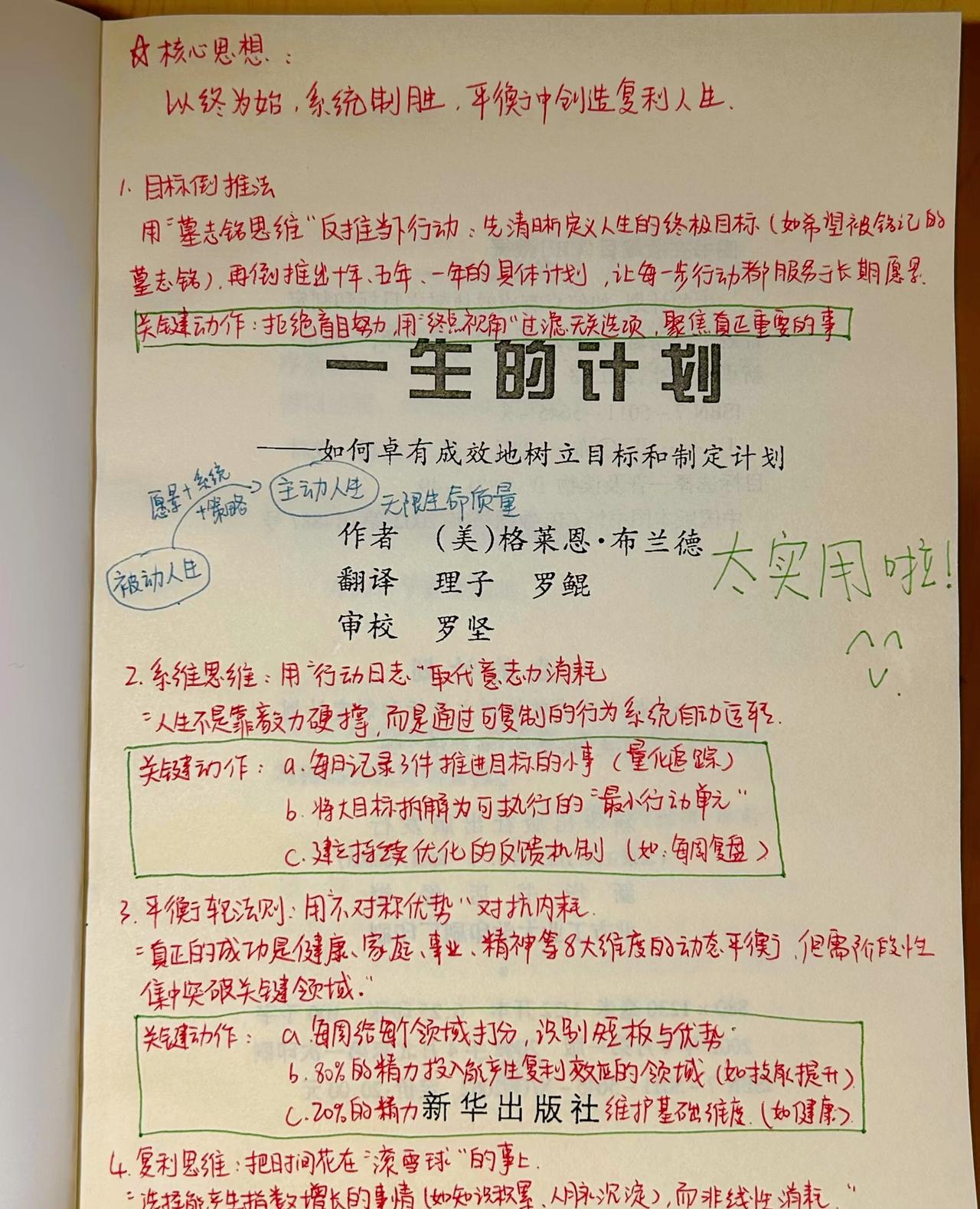

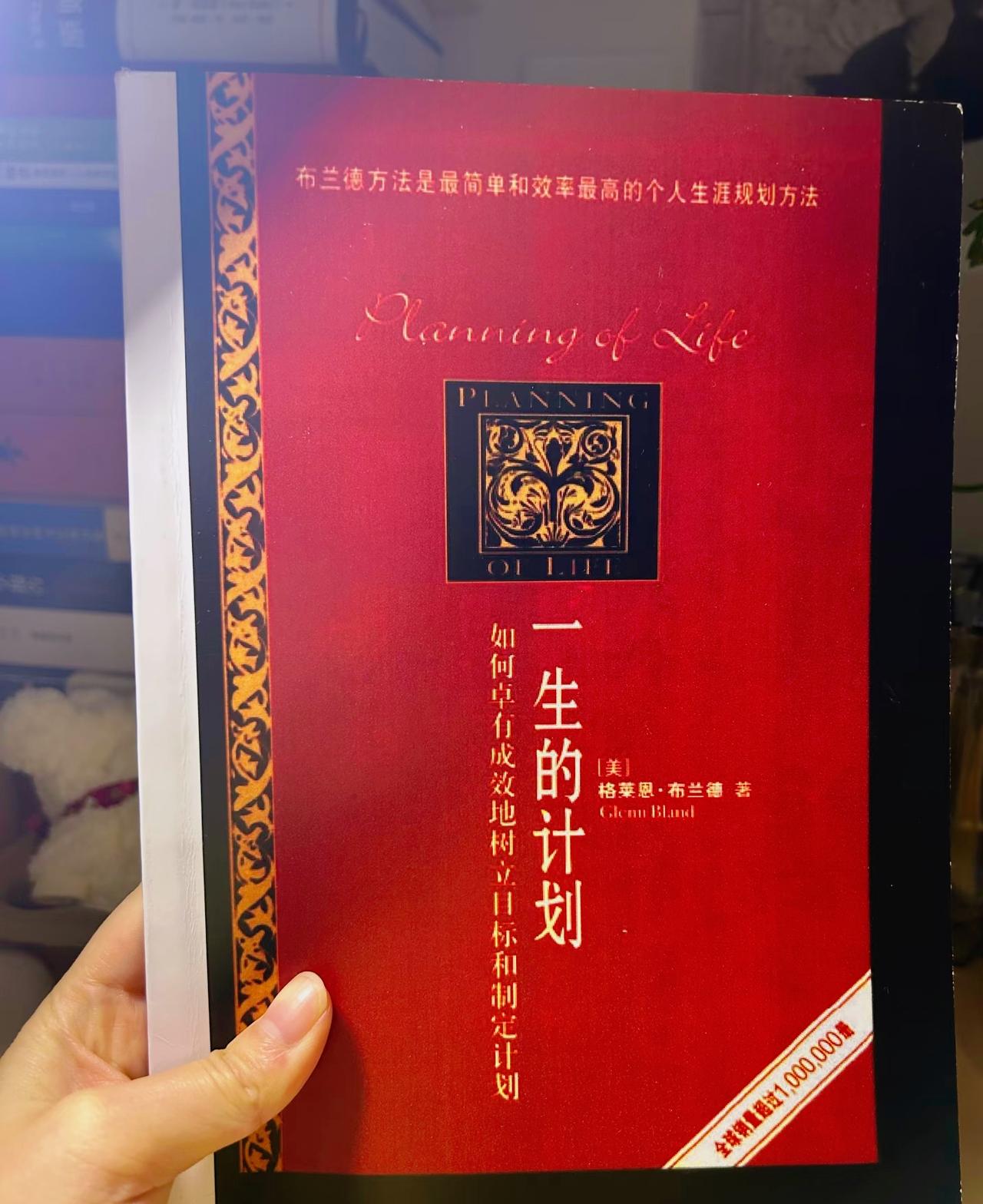

熬夜也要看完的一书。相见恨晚!这本冷门经典,把我从“瞎忙”中打醒 你是否也有这样的体验: - 日程表密密麻麻,回头却想不起时间花在了哪里 - 定了无数目标,却总在起步阶段就莫名卡壳 - 渴望突破现状,却不知从何下手,年复一年在原地打转 ✦ 直到遇见《一生的计划》,我才恍然大悟:那些真正改变命运的人,不过是掌握了把愿景转化为行动的底层逻辑。 ❶ 从终点思考现在,让努力有的放矢 曾经的我陷入“准备陷阱”——总觉得自己还没准备好,迟迟不敢迈出第一步。 书中提出的“终点视角”让我茅塞顿开:“如果你知道自己五年后会成为什么样的人,今天的选择会有什么不同?” 我用这个方法重新规划职业转型: - 不再纠结“什么时候才能准备好” - 转而思考“为了实现目标,今天必须做什么” - 把模糊的渴望转化为具体的能力清单、资源地图和时间节点 转变思路后,我突然看清:每天专注两小时深耕核心技能,远比应付琐碎任务更有长远价值。 ❷ 建立持续行动系统,告别意志力消耗 曾经的我迷信“咬牙坚持”,结果总是三天打鱼两天晒网。 这本书点醒了我:“可持续的动力不来自意志力,而来自看得见的进展。” 我设计了属于自己的“进展看板”: - 每日记录三件推动目标的小事 - 每周复盘哪些行动真正有效 - 每月回顾成长轨迹 三个月后,当我翻看满满的记录才明白:不是有了结果才坚持,而是坚持久了自然会有结果。 ❸ 找到人生平衡点,摆脱内耗循环 在“拼命”和“躺平”之间反复摇摆,是很多人的常态。 书中提出的“人生平衡轮”让我意识到:“真正的成功,是各个关键领域都能达到及格线以上。” 当我客观评估生活的八个维度时,惊讶地发现: - 事业投入过度,健康严重欠账 - 人际关系单一,精神生活匮乏 于是我开始调整: - 用固定作息替代熬夜加班 - 用深度社交替代无效应酬 - 用刻意休息替代报复性放松 两个月后,精神状态焕然一新,工作效率不降反升。 合上这本书的那个夜晚,我在笔记本上写下: “人生不是被动的马拉松,而是主动的建筑设计。 每一天,我们都在为自己的未来添砖加瓦。” 也许我们无法回到十年前提前读到这本书 但从今天开始践行其中的智慧 就是给未来自己最好的礼物 你有哪些“恍然大悟”的时刻?欢迎在评论区分享你的觉醒瞬间~