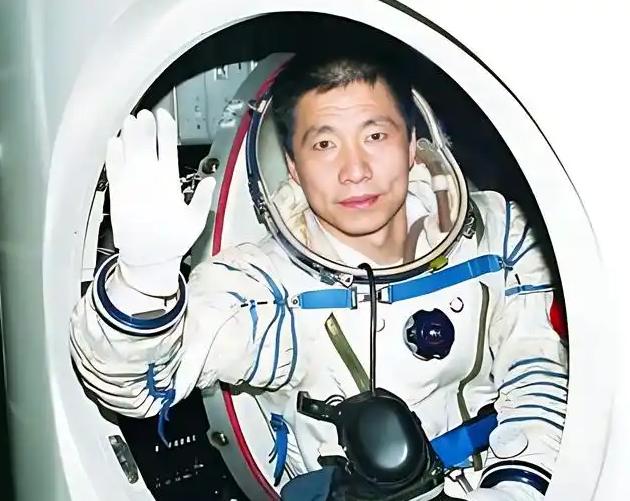

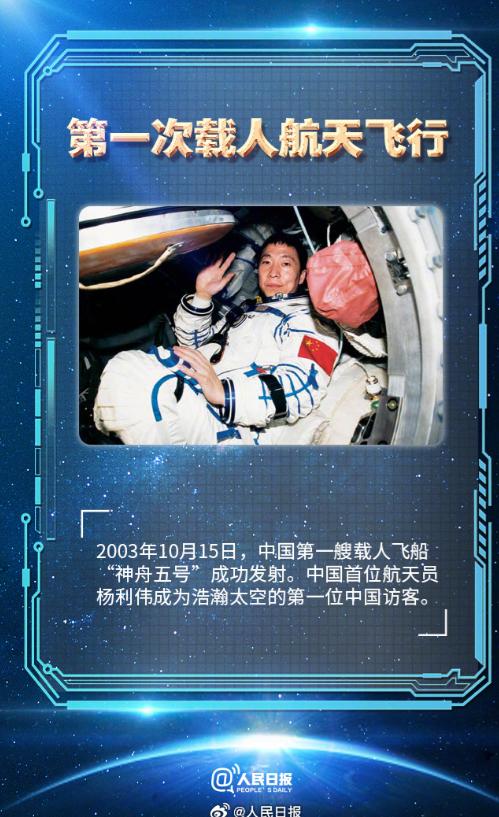

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 先说说那要命的26秒,这可是杨利伟离死亡最近的一次。2003年神舟五号升空时,火箭飞到三四十公里高度,突然开始剧烈抖动,产生了一种低频率的共振。这种震动专门跟人的内脏“较劲”,加上当时身体还承受着6倍于自身重量的压力,就像有6个自己叠在身上,胸口闷得喘不上气,五脏六腑都像要被晃散架。 杨利伟后来回忆,当时以为自己要牺牲了,连喊都喊不出来,全靠多年训练的意志力硬扛。要知道,这种共振根本不在预设的风险里,是首飞才暴露的问题,后来神六、神七改进了技术才解决,杨利伟能挺过这26秒,纯粹是万幸中的万幸。 还有那太空里的“敲门声”,虽然没直接要命,却藏着未知的凶险。在343公里高的太空舱里,四周静得能听见自己的心跳,突然传来“咚、咚、咚”的声音,像有人用木锤敲铁桶,一阵一阵的,没半点规律。杨利伟趴在舷窗上找了半天,外面只有漆黑的宇宙,连个影子都没有。 当时谁也说不清这声音哪儿来的,网上还猜是外星人,换谁在那种孤立无援的环境里,心里都得发毛。后来才搞明白,是飞船舱体材料受内外压力变化影响,发生微小变形发出的声响,就像家里的塑料盆遇热会“咔嗒”响一样。可在当时,这种未知的异响本身就是种威胁,谁能保证不是飞船出了故障?能顶着这种心理压力完成任务,还安全回来,太不容易了。 最让人头皮发麻的是返回时的舷窗裂纹。飞船冲进大气层时,外面跟炼钢炉似的,通红一片,防热涂层剥落的碎片划过舷窗,本来是正常现象。可突然,右边的舷窗出现了细碎的裂纹,还越来越多,杨利伟瞬间就紧张得冒汗了——外面可是1600到1800摄氏度的高温,要是玻璃真裂了,舱体立马就会被烧穿,美国哥伦比亚号航天飞机就是因为防热板裂缝解体的。 更要命的是,左边的舷窗接着也开始裂,万幸的是,后来才知道裂的是外层防热涂层,不是玻璃窗本身,两边用了不同材料才没同时开裂。可在当时,谁也没法预判结果,那种眼睁睁看着危险逼近的恐惧,不是一般人能承受的,能从这种险境里闯出来,说是捡回一条命都不夸张。 这三件事凑在一起,足以说明首飞任务有多凶险,杨利伟能活着落地,既是他个人过硬的素质,也少不了几分运气。而这些经历,恰恰成了他后来不再登天的关键原因,但不是因为“不敢”,而是另有更重要的使命。 其一是身体的隐忧。那26秒的共振对内脏造成的冲击,虽然当时没显现出严重问题,但航天员的身体容不得半点隐患。后续的检查里,医生发现他的身体机能虽然能满足地面工作需求,却不再适合承受太空环境的极端考验。就像长期负重的运动员容易落下伤病,再参加高强度比赛风险太高,杨利伟的身体状况已经不允许他再上太空了。 更重要的是,他的经验比亲自登天更值钱。作为中国第一个进入太空的人,他经历的每一个意外、每一个细节,都是独一无二的“活教材”。 后来他当上了航天员科研训练中心的副主任,再到载人航天工程办公室主任,每天的工作就是把自己的经历变成训练内容——比如教新人怎么应对共振、遇到未知异响该怎么保持冷静、返回时看到舷窗变化该如何判断。这些从生死边缘攒下的经验,能让后续的航天员少走弯路,比他再去执行一次任务,能帮到更多人。 而且,中国航天事业的发展也需要他“转岗”。早期缺经验,需要有人去“探路”;后来技术成熟了,更需要懂行的人来统筹规划、完善体系。杨利伟牵头改进训练方法、参与飞船技术优化,比如推动解决共振问题、改进舷窗涂层工艺,这些工作能从根本上提高航天任务的安全性。可以说,他留在地面上,能让更多“杨利伟”安全地飞向太空,这比他自己再登天的意义大多了。 所以说,杨利伟不再登天,和他“活着回来是万幸”这事儿,是环环相扣的因果。正因为首飞遭遇了那么多致命风险,他才积累了别人没有的经验;也正因为这些经历让他的身体和经验都变得“特殊”,国家才让他承担更关键的地面工作。他不是“不能登”,而是“不必登”——他用自己的一次冒险,换来了后来无数次航天任务的安全,这才是航天英雄真正的价值所在。

福来到

他的经验是最宝贵的财富,需要他在地面上传授经验,提供宝贵的飞船整改意见

天蓝水绿

第一个吃螃蟹的人是英雄[点赞]

曹孟德 回复 10-12 21:51

这比喻有点不恰当,怎么能叫第一个吃螃蟹?是英雄冒着生命危险换来宝贵数据,忠诚、勇气、担当的完美体现。

用户75xxx69

致敬我们的英雄

用户10xxx19

还有一点,首飞杨利伟落地出舱时,嘴角留着血,可能性更大的应该是体内出血。…敬佩先驱杨利伟

发飙De蜗牛

所以他说航天英雄,历史书上留名的

纵横四海668

一代伟人

辽宁大海

加加林不仅仅是苏联英雄,更是人类的英雄,同样,杨利伟是中国航天的英雄,自古军功,先登陷阵斩将夺旗,先登最重

星光

杨利伟过硬的心理素质和身体素质是完成任务的最大保障,名垂千古

wlqcq

话说美国的那几个飞行员有没有遗体

用户42xxx13 回复 10-12 19:35

近2000度,有毛线的遗体

wlqcq 回复 用户42xxx13 10-13 01:22

我就随便问问,你还当真了[呲牙笑]

金博爷

每天住在铁皮的工友,台风来时也是这样的!

用户10xxx99

好怕死

用户17xxx94

这个勇气,一般人都做不到!