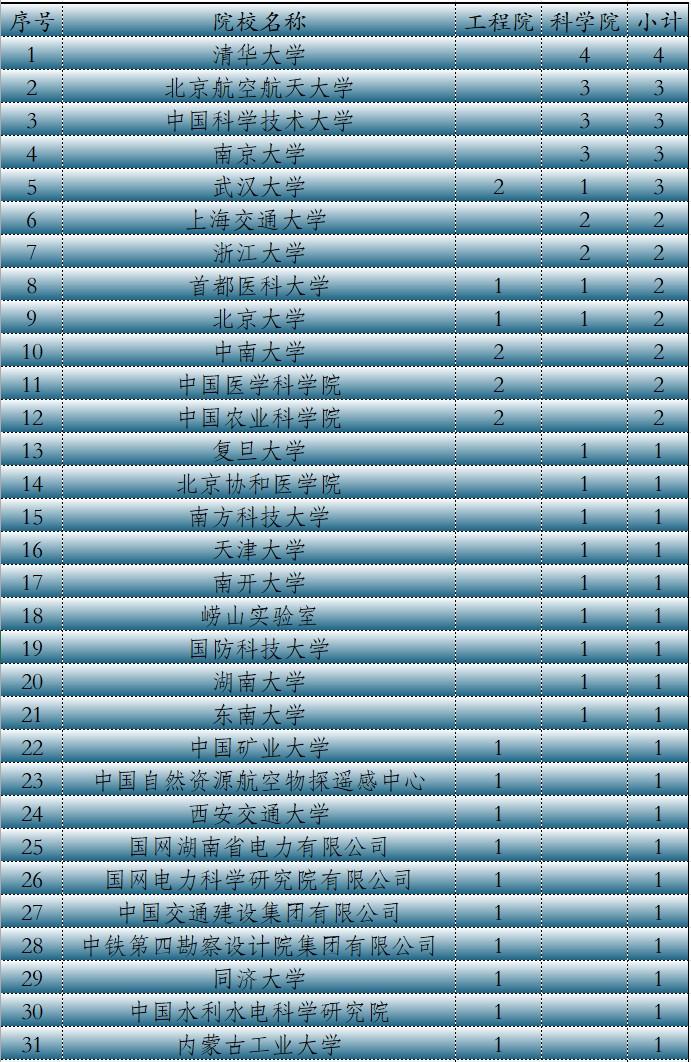

我国顶尖半导体教授李爱珍,申请中科院院士被淘汰,不料2007年,她竟然摇身一变成为了美国科学院的外籍院士,面对记者采访,她淡然表示:感谢祖国的栽培! 这个头衔有多金贵,之前能拿到的中国人,都是华罗庚、袁隆平这种早就火遍全国的大佬。一个在国内评不上院士的人,怎么突然被美国当成宝贝? 答案藏在当年的半导体 “卡脖子” 困境里。 那时候,西方对中国搞技术封锁,简直严到离谱。李爱珍研究的半导体核心技术,人家连设备照片都不肯给你看,更别说卖机器了。他们说:“想搞高端半导体?门都没有!” 可李爱珍偏不信这个邪。上世纪 80 年代,她带着团队扎进了沈阳的一家小工厂。手里只有一张从国外杂志上剪下来的、模糊到看不清的设备照片,就敢拍板:“咱们自己造!” 那时候条件有多苦,实验室里连正经桌子都没有,他们就趴在木板上画图纸;饿了就啃白馒头就咸菜,困了就蜷在椅子上眯一会儿。 最难的是找零件,没有超高真空观察窗,就拉着玻璃厂的师傅一起烧,烧裂了几十块才成;没有精密控温器,就用陶瓷电极一点点调,调了几百次才成功。 三年后,国产首台 MBE 设备(造半导体材料的 “关键机器”)转起来了,国际上的专家来看了都惊了:“全世界能做到这个水平的实验室,不超过 10 个” 这台机器,直接让中国成了第四个掌握这项技术的国家 — 西方卡了这么久的脖子,终于被她撕开了一道口子。更绝的还在后面。 1995 年,美国贝尔实验室搞出了一种叫 “量子级联激光器” 的东西,能当国防的 “眼睛”, 探测毒气、追踪导弹,用处大到没边。可他们又开始封锁,核心材料坚决不卖给中国。 李爱珍又带着团队上了。这次要干的事,难到让人头皮发麻:要在一根头发丝千分之一粗细的地方,堆 400 层亚纳米级的薄膜,每层厚度误差不能超过 0.1 纳米。 就这么对着机器熬了六年,她真的做到了!中国成了亚洲第一个拿出 5 到 8 微米波段核心材料的国家。有了这东西,咱们自己的探测器、激光器,再也不用看西方脸色了。 可就是这样的硬成果,为啥评不上中科院院士? 原因竟是评院士要六个院士推荐,李爱珍天天泡在实验室,哪有时间搞人脉,评委们更爱看理论论文,可她的成果都在机器上、在技术转化上,论文数量没那么 “亮眼”;最后一次评选时,她已经 69 岁了,又卡在了 “超龄” 的门槛上。 那时候的科研圈,多少有点 “重论文、轻应用” 的毛病 , 像她这样埋头解决 “卡脖子” 问题的人,反而不如写论文的显眼。 反观美国那边,选院士根本不看这些。他们只看:你的研究有没有推动行业?有没有打破僵局?看完李爱珍的成果,直接全票通过 —他们清楚,能在封锁里搞出这些东西,才是真的顶尖水平。 其实那时候,中国半导体产业还特别弱。全国 600 多家半导体工厂,加起来的年产量,还不如日本一家工厂一个月的产量;30 年的总投资,比不上国外巨头一年的投入。 在这种 “又穷又被卡” 的日子里,李爱珍攥着 21 项国家发明专利,拿了 5 次国家科技进步奖,硬是把一个个 “不可能” 变成了 “可能”。 记者问她:“四次评不上院士,委屈吗?”她就笑了笑,说得特别实在:“感谢祖国的栽培。没有国家给的经费,没有团队一起拼,我啥也干不成。” 后来,因为她的事,中科院也改了规矩 — 开始看重工程技术成果,不再只盯着论文和资历。越来越多像她这样的实干派,终于有了被看见的机会。 现在再看李爱珍的故事,才明白为啥美国要抢着给她头衔。她不是靠论文堆出来的 “学者”,而是在别人卡脖子时,能拿起扳手、画出图纸,硬生生把技术壁垒砸开的 “破局人”。 如今 86 岁的她,还在关注着芯片战。实验室里,当年她亲手改造的设备还在转 — 就像她常说的:“真正的荣誉,不是头衔,是让国家在半导体领域,站得更稳、更硬气。” 信息来源:(人民网——李爱珍 我晓得"祖国"意味着什么)

士气

我们想知道,她现在在哪里

近道

在美国有什么贡献,说出来听听。

无忧 回复 10-13 20:21

这就是新闻传播的厉害 美国宣传部

1120737271 回复 10-12 19:15

在美国没贡献人家会养着你?

用户18xxx63

中国评院士的标准是否改一下

星星之火

比如,早几年宣传很厉害的,某科研女神,她老师已经是院士了,她就不可能上院士,只要没大的突破,同一个方向是没有名额的,一出走美国,时不时的炒作一下,给国内造成巨大的压力,前年回国,院士,院长都当上了,这两年新闻就没有了,这是典型的,出口转内销!