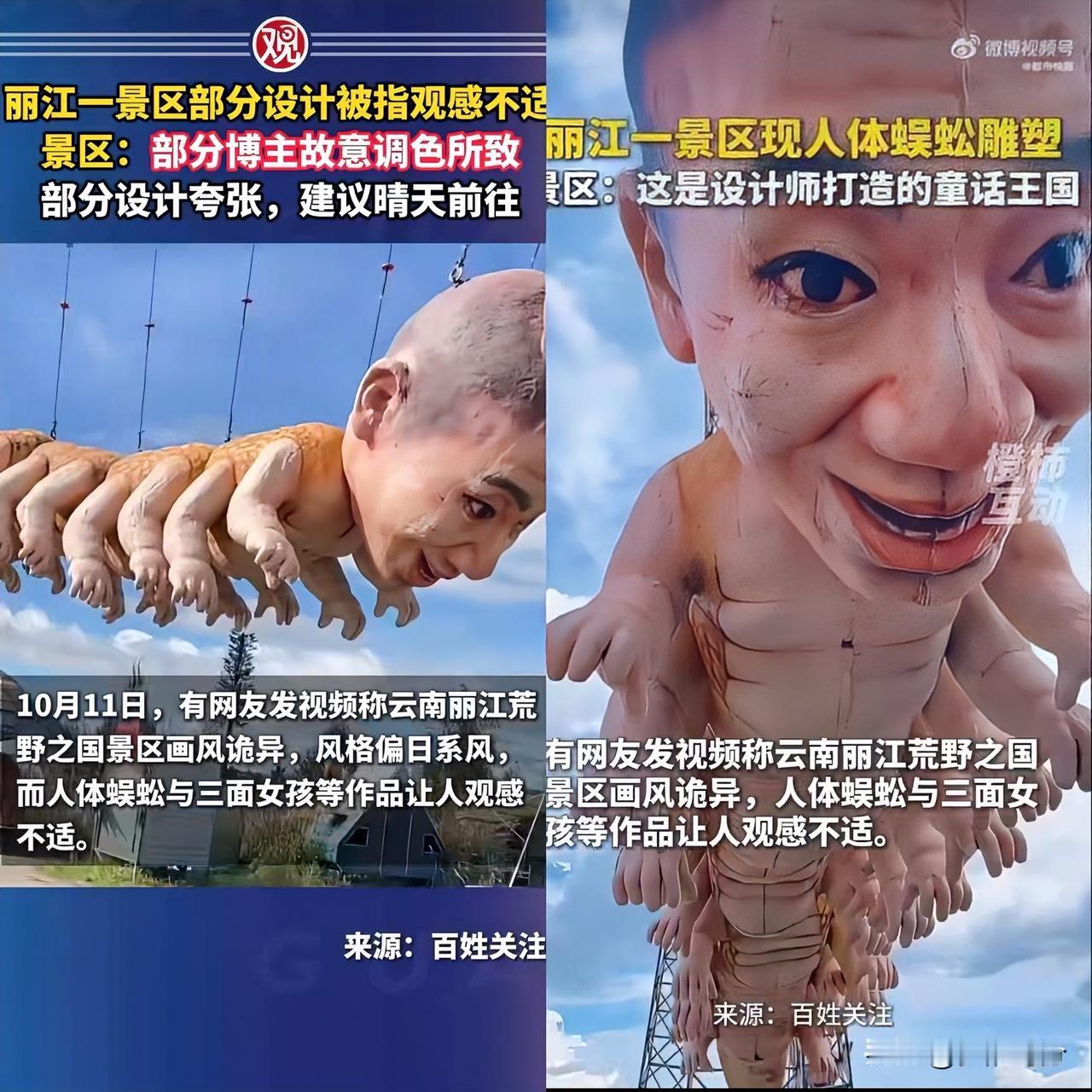

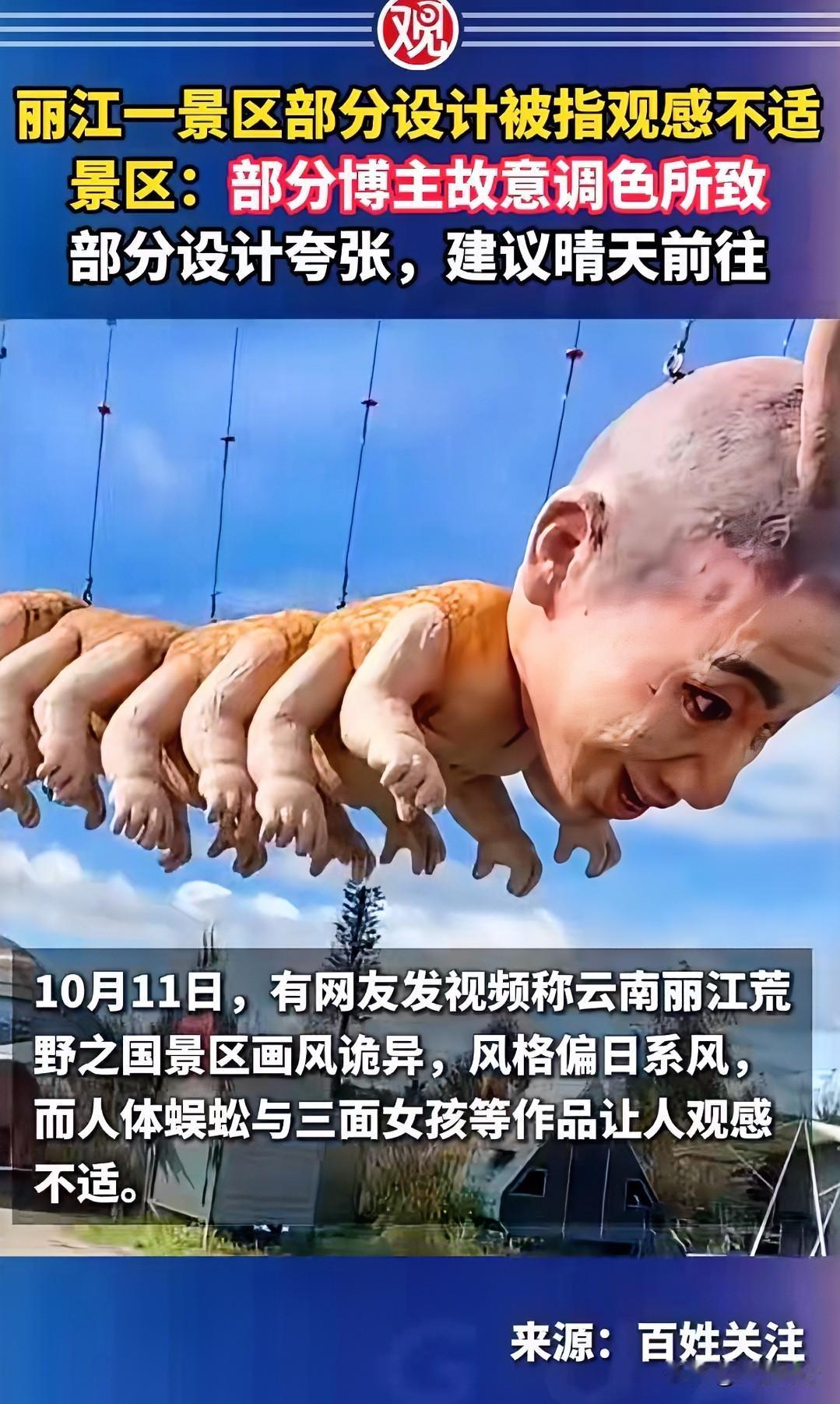

最近丽江有个叫“荒野之国”的景区突然火了,不过火得有点尴尬——有网友发视频吐槽说景区里某些装置艺术看着瘆人,什么“人体蜈蚣”造型的雕塑、“三面女孩”的诡异头像,配上阴沉的滤镜,活像恐怖片现场。这事儿一传开,网友直接吵翻了天,有人骂景区“审美跑偏”,也有人觉得“艺术本就该多元”。景区倒是挺淡定,说这是被博主故意调色带节奏了,还强调大部分区域晴天拍照其实挺梦幻。 先说说这事儿怎么起来的。有网友拍视频说景区画风“日系诡异”,尤其点名那几个争议作品:一个像人形蜈蚣的金属雕塑,一节节连着像虫子;还有个女孩头像,三张脸叠在一起,眼神空洞。视频里画面灰扑扑的,配上阴森的背景音乐,确实容易让人起鸡皮疙瘩。但景区工作人员说了,这些作品是斜杠青年乔小刀给女儿造的“童话王国”,本意是搞点天马行空的创意,结果被部分博主用滤镜和剪辑“加工”成了恐怖片。 其实这事儿背后,藏着两个特别值得聊的点。第一是“艺术边界”到底在哪?有人觉得公共景区的装置得考虑大众接受度,尤其是带孩子的家庭,太惊悚的设计容易吓着人;但也有人反驳,艺术本来就该有突破性,要是只做“安全牌”,那和商场里的塑料花有啥区别?第二是“滤镜时代”的真相困境——现在发个视频,调个色、配个乐,立马能把白天变黑夜,把童话变噩梦。景区说被博主“恶意调色”,其实也是很多网红景点的共同烦恼:你精心设计的场景,可能被一张照片、一段剪辑彻底带偏。 不过话说回来,景区自己也得反思。虽然大部分区域晴天拍照确实出片,但争议作品的存在本身就是个提醒:公共艺术不是私人画展,得考虑不同人群的感受。就像有人爱吃辣,有人闻辣就躲,景区与其怪博主“带节奏”,不如提前标个“惊悚区”警示牌,或者把争议作品放在更隐蔽的位置,让想看的自己找,不想看的绕道走。 其实类似的争议在艺术圈太常见了。之前有城市搞“巨型婴儿”雕塑,有人觉得可爱,有人觉得诡异;还有美术馆展出“骷髅婚纱”,有人夸“先锋”,有人骂“晦气”。说到底,艺术没有标准答案,但公共空间的艺术得有“公共意识”——你可以表达先锋,但别让大多数人感到不适;你可以追求独特,但别用惊悚当流量密码。 最后想问问大家:你觉得公共景区的装置艺术该有多“大胆”?是该坚持“艺术自由”,还是得先考虑“老少皆宜”?评论区聊聊呗,说不定你的观点,能帮景区下次设计时多长个心眼儿呢! (案例来源:百姓关注)