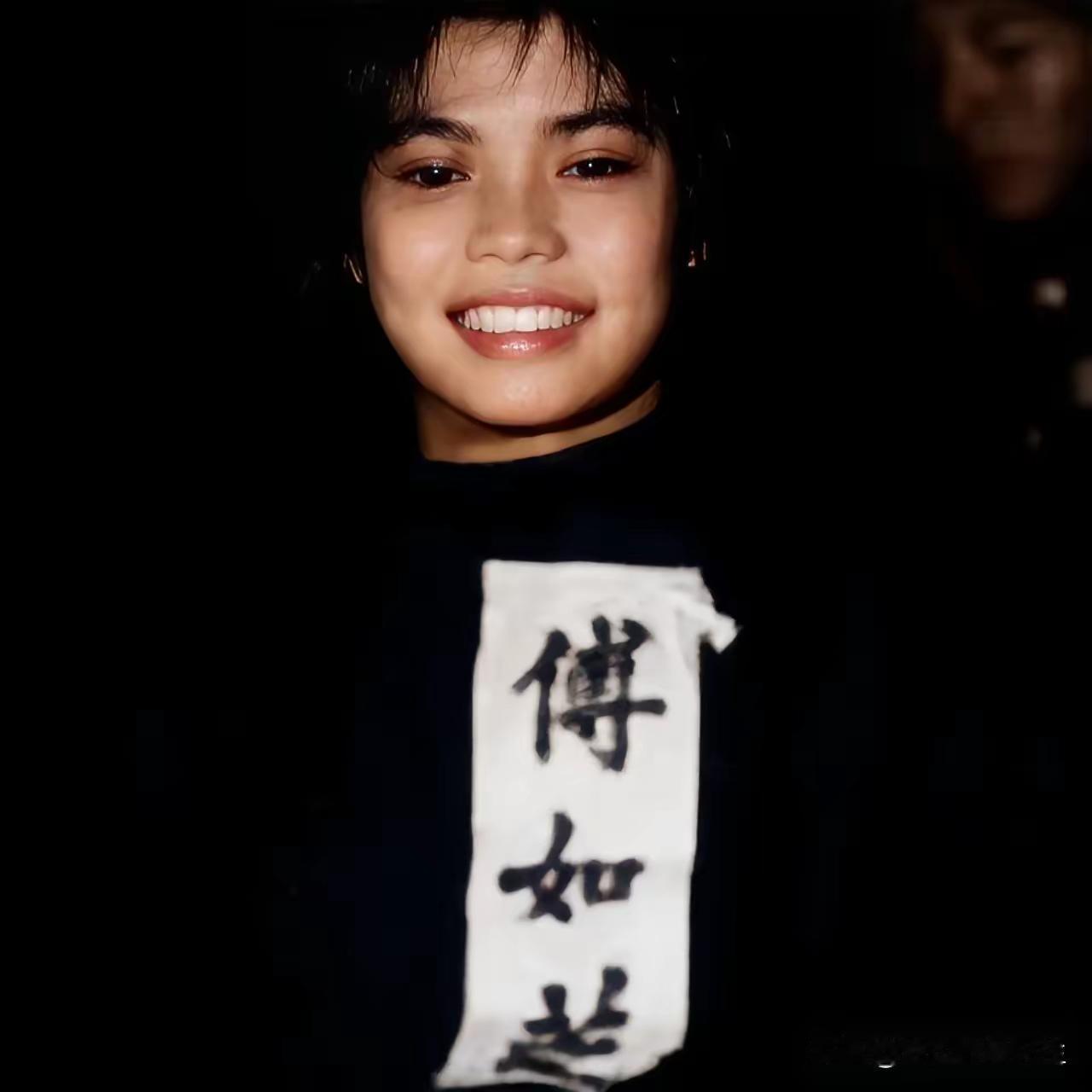

这不是剧照,而是1957年傅如芝烈士遇害前,一张罕见的留影,虽然是一个女孩子,但是她毫无畏惧,笑容灿烂,一副视死如归的气魄,令人敬佩。 很少有人知道,照片里这个笑起来眼里有光的姑娘,当时才22岁,刚从台湾师范学校毕业没多久,手里还攥着没来得及递出去的教师聘书。她出生在台湾新竹一个普通家庭,父亲是私塾先生,打小就教她读“家国天下”的书,连她的名字“如芝”,都是父亲取的,盼着她能像芝兰一样,有风骨、有气节。谁能想到,这个本该站在讲台上传道授业的姑娘,会选择一条用生命践行信仰的路。 那张黑白照片像一把钝刀,慢慢割开时间的封条。我头一次看见它,是在台北一家旧书店的阁楼,老板用塑料袋包了三层,像怕它飞走。他说:“这姑娘啊,他们把她埋在六张犁乱葬岗,连块碑都没给。”我盯着她眼角的弧度,怎么都挪不开眼——那笑容太亮了,亮得不像赴死,倒像去赶一场初恋的约会。后来我才知道,她临刑前唱的是《毕业歌》,同牢的狱友说,她唱到“我们今天是桃李芬芳”时,把嗓子压得很低,像怕惊扰谁似的。 你翻台湾官方档案,只找得到一行冷冰字:“傅如芝,叛乱犯,枪决。”可叛乱犯怎么会把《楚辞》抄在课本空白处?怎么会在雨天把馒头分给隔壁牢房的小孩?又怎么会偷偷把肥皂刻成印章,给同伴盖“自由”两个字?我跑去问新竹老家的邻居,九十岁的阿婆攥着她的手帕哭:“她走前夜,还托梦给我,说黑板擦坏了,记得买新的。”那一刻,我突然明白,所谓“风骨”不是教科书里的成语,是她把聘书折成纸飞机,从囚窗缝里放出去,纸翼上写着:孩子们,老师可能迟到,但一定会到。 可讽刺的是,她拼命想叫醒的“家国”,后来把她的名字连根拔掉。六十年代课本里,台湾成了“复兴基地”,她这种“左翼匪谍”连脚注都不配。我曾在师大校庆展板上,看见“杰出校友”一排排西装笑脸,独独缺了她。校友会的人摊手:“政治啦,不方便。”好像她22岁的血会弄脏七十年的校庆蛋糕。更荒诞的是,当年签她死刑令的审判长,后来成了“人权律师”协会荣誉理事,照片里一样笑得灿烂,仿佛枪口从未存在。 我偏要把她放回来。去年冬天,我拿着那张照片去新竹小学,给六年级小孩讲“傅老师”。台下小手林立,有孩子问:“她为什么不等警察抓别人再去救人?”我愣住,突然听懂了她父亲当年取名的伏笔——芝兰不是温室盆栽,是石头缝里也要香给你看。我把照片传下去,小孩们传到最后一个,突然集体安静,像怕吵到里面的姐姐。那天放学,他们偷偷把黑板报改成“如芝小园”,用粉笔写“风骨”两个字,笔划歪歪扭扭,却比她母校那堆铜雕像更有体温。 有时候我想,要是她真活到今天,会不会也逛夜市、抢演唱会门票、在脸书吐槽“台独”课纲?可下一秒又骂自己别拿和平时代的键盘,去消费别人的枪口。唯一能确认的是,她没递出的聘书,早被一代代孩子续签——有人在偏乡当老师,有人把她的故事拍成动画,还有人干脆把名字改成“如芝”,像领走一张迟到的身份证。血不是白流的,它只是换了一条更长的河,绕开官方纪念碑,在草根里慢慢发芽。 我把照片复印一份,贴在书桌前,熬夜写稿卡壳时,就抬头看她。说来也怪,只要对上那个笑,键盘声就自动调成清脆的上课铃。朋友笑我傻:“一个符号而已,至于吗?”我摇头——符号才不会在刑场唱毕业歌,符号也不会把肥皂刻成印章。她教会我的是:历史不是教科书给的填空题,是有人用命把空填成花。你当然可以忘掉,但总有人记得;你当然可以嘲笑“理想主义”,可理想就是靠一批批“傻孩子”前赴后继,才没让黑夜彻底吞掉人间。 今晚写到最后,我又瞄见她眼里的光。那光不刺眼,像教室最后一排的小台灯,风一吹就晃,却固执地不肯灭。谁说二十二岁扛不动时代?她扛给你看了,还顺手把时代往正义那边扳了一毫米。一毫米够小吧?可万丈高楼也就由无数个一毫米叠起来。下次路过六张犁,我打算带一束野姜花,不为什么,就想跟她说:傅老师,黑板擦换了新的,孩子们也都到齐了。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。