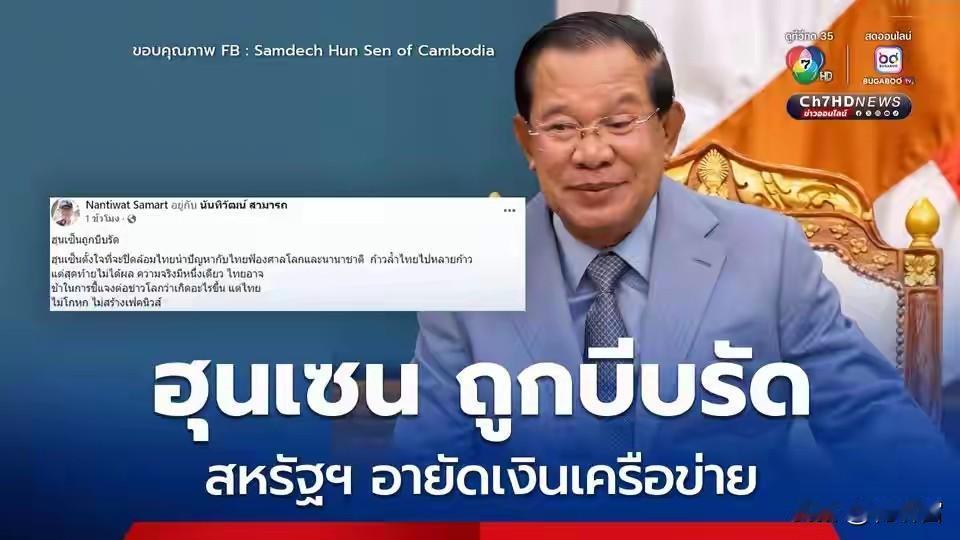

在中国的法国人假借自己弟弟之口,吐槽了几点他们对中国的不满: 1.公共场合噪音太大; 2.公共厕所多为蹲式,卫生状况较差,且厕纸经常出现短缺; 3.随地吐痰的人现象太普遍。 不满可以不来! 事实上,中国随地吐痰的人还没有巴黎大街上小便的人多! 最近网上有个帖子挺火,说的是一个在中国生活的法国人,没直接自己开腔,而是借“我弟弟”的名义,列出了几条对中国生活的不适应。 这番话就像往热油里溅了点水,一下子就炸开了锅。他说的那几点,噪音、厕所、吐痰,听起来确实挺扎心,也确实是很多初来乍到的外国人会碰上的“文化冲击”。可这番话由一个“弟弟”的嘴里说出来,味道就变得有点微妙了。 先说说那个让人头疼的噪音问题。在许多习惯了低声细语、保持私人空间的外国人看来,中国的公共场合简直像个大型交响乐现场,而且是没人指挥的那种。 餐厅里,人们隔着桌子大声聊天,笑声、劝酒声、划拳声此起彼伏;公园里,广场舞的音乐开得震天响,大爷大妈们精神抖擞,仿佛要把积攒了一辈子的能量都在这旋律里释放出来。 这种热闹,我们称之为“烟火气”,是生活气息的体现,是人情社会的黏合剂。但在习惯了安静秩序的耳朵里,这就是无法忍受的喧嚣。 这背后其实是两种截然不同的社交哲学,一种是内敛的、尊重个体边界的,另一种是外放的、追求集体氛围的。谁对谁错?这问题本身可能就没答案,但那种扑面而来的生命力,有时确实会让人招架不住。 再聊聊那个让人有点尴尬的厕所问题。这位“法国弟弟”对蹲厕的抱怨,恐怕能代表一大批西方游客的心声。 对于他们来说,蹲姿本身就是一种高难度的挑战,更别提还可能伴随着不太理想的卫生状况和时有时无的厕纸了。 这一点,我们确实没法完全反驳。中国太大了,发展得又极不均衡,你能在上海虹桥机场找到堪比五星级酒店的智能厕所,也能在某个偏远小镇的火车站里,体验到让人望而却步的简陋。 不过,很多人可能忽略了,中国正在轰轰烈烈地进行一场“厕所革命”,从旅游城市到广大农村,无数公共厕所的硬件和管理水平都在飞速提升。 这就像一个巨大的家庭在装修,有的房间已经焕然一新,有的还堆着建材,你不能因为看到一间没弄好的屋子,就断定整个家都乱七八糟。这个变化的过程,本身就是个值得观察的故事。 最后,是那个最敏感的吐痰问题。这确实是个老毛病,尤其在一些中老年人身上,似乎成了一种难以改掉的习惯。一口痰随地而出,不仅影响市容,也传播着不健康的信号。 这个现象被诟病,我们自己也觉得脸上无光。可话又说回来,说到不文明现象,谁家还没点难念的经?标题里那句“中国随地吐痰的人还没有巴黎大街上小便的人多”,虽然听起来像是在抬杠,但也确实戳到了一个痛点。 在浪漫之都巴黎,街头小便问题一度让市政部门头疼不已,甚至推出了那些极具争议性的开放式红色小便池。每个社会都有其独特的“城市病”,有的病在明处,看得见摸得着,比如吐痰; 有的病则在暗处,藏在光鲜亮丽的背后。我们盯着自己脚下的痰渍,别人也可能正闻着街角的尿骚味。这并不是比谁更烂,而是说,在审视别人的时候,或许也该回头看看自己的后院。 这位法国朋友不直接批评,而是搬出“弟弟”来做挡箭牌,这操作本身就很有意思。它让抱怨显得更“天真”,更“直接”,但也更缺乏一种深入了解后的体谅。 一个游客的观感,和一个长期居住者的理解,深度是完全不同的。这些吐槽,究竟是善意的提醒,还是居高临下的指摘? 或许,当一个社会还在以惊人的速度奔跑时,它注定会带着一身泥泞,也注定会引来各种各样的目光。那么问题来了,我们该如何面对这些带着异域滤镜的批评? 是应该大声回怼“不满可以不来”,还是应该静下心来,把那些刺耳的声音当作一面镜子,照照自己,也看看别人?你的看法又是什么呢?

![我一开始以为自己看错了,后来发现欧洲人是认真的[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/10481215883558953055.jpg?id=0)

用户87xxx85

滚回自己国家去啊 赖在中国做什么

自在佛爷

不喜欢可以不来 我们没有义务去迁就你的习惯