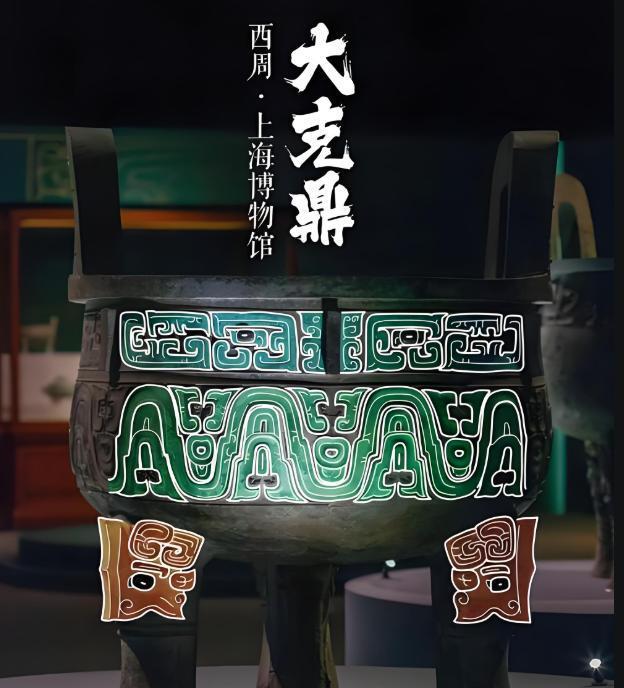

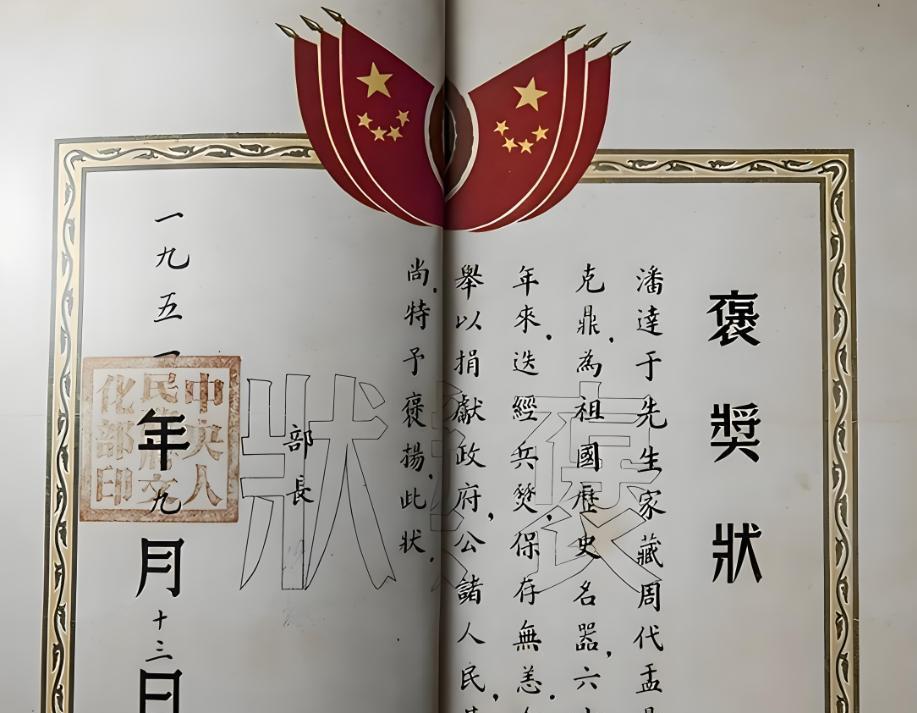

1925年,19岁少女被55岁祖公公叫进卧房,自此守寡84年,活到102岁 ( 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!) 1925年,苏州潘家,19岁的丁达于被病重的祖公公潘祖年叫进卧房。 潘祖年让她答应两件事:自己死后不许改嫁,还要守住潘家传家宝,绝不能落到外国人手里。 丁达于心里沉甸甸的,却还是点了头,一句“孙媳不负嘱托”,让她此后守了84年寡,把大半生都给了国宝守护。 丁达于是苏州官宦家的女儿,17岁嫁进潘家,丈夫是潘承镜。 潘家是当地豪门,祖上出过大人物,像举荐林则徐的潘世恩、保护左宗棠的潘祖荫,几代人攒下不少财富,更藏了满屋子古董,尤其是青铜器,在收藏界很有名。 可潘家人丁稀薄,潘祖荫没孩子,潘祖年的儿子也都夭折了,只能从旁支过继潘承镜当继承人,全家都指望他传宗接代。 丁达于刚嫁过去,就成了潘家的“重点期待”,所有人都盼她生个儿子。 可天不遂人愿,结婚才3个月,潘承镜就去世了。 红喜字还没揭,就换成了白灯笼,不到18岁的丁达于成了寡妇,看着潘祖年白发人送黑发人,她不忍心走,决定先留下帮潘家渡难关,没成想这一留就是一辈子。 起初丁达于想,等伺候完祖公公祖婆婆,就离开潘家。 可才过2年,潘祖年就病入膏肓。他把丁达于叫到跟前,拿出一沓藏品资料,告诉她潘家真有“海内三宝占其二”的说法——国宝大克鼎和大盂鼎。 大盂鼎是西周康王时的礼器,高101.8厘米,有291字铭文;大克鼎是西周孝王时的,高93.1厘米,有290字铭文,都是研究历史的宝贝。 当时另一件国宝毛公鼎有军方保护都不安全,潘家没人手,要靠一个小姑娘守鼎,难度可想而知,但丁达于没犹豫,接下了任务。 潘祖年怕丁达于以后受欺负,临终前做了两件事:从旁支过继一男一女给潘家,让她有“后人”撑腰;还让她改姓潘,从此丁达于成了潘达于,打理家事名正言顺。 可潘祖年走后,潘家亲戚还是常来刁难,觉得她一个小姑娘好拿捏,表面叫她“掌门人”,背后都议论她“孤儿寡母好欺负”。 潘达于脑子清楚,小事不计较,谁要是打国宝主意,她就硬刚到底,靠着“恩威并施”站稳了脚。 亲戚的麻烦刚过,外国人又找上门了。 不少外国收藏家想来买鼎,有个美国人甚至出600两黄金加洋房,可潘达于一点不心动。那时候苏州日本人越来越多,东北也打仗了,她怕鼎被抢,就照着鼎做了380块玻璃底片,把铭文拍下来,万一鼎丢了,资料也能留下。 1935年,国民政府找上门,说要“借”鼎去办公楼展览“沾福气”。 潘达于知道这是想占为己有,就装糊涂说“不知道有鼎,早被祖父送人了”。 国民政府顾着脸面,没硬抢,可潘达于知道这不是长久之计,就找了两个信任的木匠,把鼎埋在潘家一个破败的空院子里。 她让木匠挖深坑,用旧土盖在上面,再铺回地砖,还跟木匠说“守好秘密,潘家养你们全家”。 之后又用同样办法,把其他藏品也埋了起来。 日军占领苏州后,疯狂搜鼎,来潘家搜了7次,都没找到。潘达于始终说“鼎早送人了”,面不改色。 1944年,埋鼎的地皮塌了,她赶紧让人悄悄把鼎挖出来,用破棉絮稻草盖着,还藏在那个空院子里,没人注意这个破地方,鼎就这么安全待到了解放。 新中国成立前,潘家藏品丢了大半,只剩不到三成,但大克鼎和大盂鼎还在。 1951年,潘达于主动把鼎捐给国家,说“国宝该藏在安全地方,供大家研究”。 华东军政委员会文化部给她发了奖状,还奖励了金钱,可她没要,又把钱捐给了抗美援朝的战士。 后来她还陆续捐了不少字画,1963年连那380块玻璃底片也捐给了上海博物馆。 把宝贝都捐出去后,潘达于轻松了不少。 2003年她100岁生日,上海博物馆特意展出大克鼎和大盂鼎为她庆生,那天她穿棕色缎袄、绣花鞋,跟鼎合影时笑得特别开心。 2007年,102岁的潘达于安详离世。 潘达于这一生,18岁守寡,为一句承诺护了一辈子国宝,最后还把所有宝贝都捐给国家,自己却不在乎钱财。 她守的不只是鼎,更是对承诺的坚守、对民族文化的责任。 在那个战乱年代,一个弱女子能做到这样,这份大义和勇气,值得所有人记着——守护自己的文化根脉,从来都是最珍贵的事。