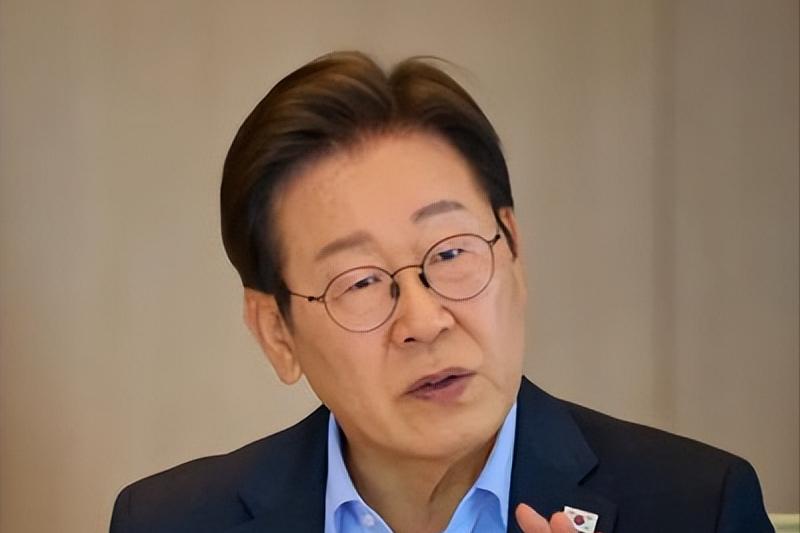

李在明心急如焚!庆州APEC峰会中方迟迟不表态,韩国外交为何一直“等不到人”? 问题很简单,也很现实:中方至今没有给出明确答复,是否会派代表出席韩国主办的庆州APEC峰会,是否会正式对李在明总统做出“捧场”表态。 距离10月底的庆州APEC峰会只剩不到二十天,韩国总统李在明的心情恐怕像热锅上的蚂蚁。 这场被视为“中韩关系试金石”的国际会议,筹备工作已进入最后冲刺阶段,但最关键的一方——中国,却始终没有明确表态是否出席。 韩国外交团队从7月发出邀请至今,等了三个多月,等来的只有沉默。这种沉默不是简单的拖延,而是一种外交信号的传递,让李在明政府倍感压力。 这场峰会本是韩国时隔20年再次主办APEC的重要舞台,主题定为“连接、创新、繁荣”,旨在推动区域经济合作。 韩国为此投入大量精力,从会场改造到多语言服务,甚至为中国游客开设免签通道,试图展现最大诚意。但中方的“不置可否”,让这一切准备仿佛一拳打在棉花上。 更让韩国尴尬的是,美国、日本等国已陆续确认参会,而中国作为亚太经济引擎的缺席,可能使峰会效果大打折扣。 为什么中方迟迟不表态?表面看是外交礼仪的延迟,背后却是中韩关系深层次的信任危机。 李在明上台后,确实试图修复前任政府造成的裂痕,比如派外长紧急访华、推动旅游免签、禁止反华集会等。 但这些“表面热络”并未触及核心问题:韩国始终在安全上依赖美国,经济上又想依赖中国,这种“两头靠”的策略让中方难以安心。 举个例子,韩国一边对中国游客敞开大门,另一边却紧跟美国对华芯片设备出口限制;一边鼓励企业投资中国市场,一边配合美国推动“供应链去中国化”。 这种矛盾就像一个人左手递友谊之花,右手藏着小刀子,谁敢轻易接招? 中方要的不是临时抱佛脚的讨好,而是长期稳定的合作诚意。韩国外交的“等不到人”,本质是还没等到自己真正的决心。 经济数据更能说明问题:2025年上半年,韩国对华芯片出口暴跌41%,现代汽车在华份额缩水至4.3%。而中国对韩稀土供应一旦收紧,三星西安工厂的产能立刻跌至65%。 这些数字告诉韩国:中国市场不是“备选项”,而是生命线。李在明政府若不能彻底摆脱“安全靠美国、经济靠中国”的幻想,外交困局只会越来越难解。 韩国的焦虑,折射出中小国家在大国博弈中的普遍困境。 美国不断施压韩国选边站队,甚至以签证问题扣留韩国技术人员,暴露了“盟友”关系的脆弱性;而中国则用经济杠杆传递信号,如限制稀土出口或缩减订单,让韩国感受到“脱钩”的代价。 李在明想玩平衡术,但大国博弈不是走钢丝,而是巨浪中的行船,稍有偏移就可能翻覆。 韩国国内民意也分裂严重:年轻人支持对华合作,保守派则鼓吹“反中情绪”。这种内部分歧让政府外交政策左右摇摆。 事实上,真正伤害韩国民众利益的,不是中韩合作本身,而是外交战略的短视和投机。 比如美国《通胀削减法案》将韩国电动车排除补贴,导致现代起亚在美销量暴跌37%,而韩国却仍要承担驻韩美军68%的天价费用。这种“牺牲实惠换虚名”的操作,值得吗? APEC峰会能否成为转机,取决于韩国是否敢迈出实质性一步。比如在半导体领域放宽对华限制,或支持“一带一路”合作倡议。 外交不是请客吃饭,光靠笑脸和免签远远不够,需要的是战略自主的勇气。 中韩是搬不走的邻居,历史证明,对抗双输,合作共赢。33年前两国建交时,老一辈领导人能以超越意识形态的智慧打破冷战坚冰,今天同样需要这样的远见。 中方迟迟不表态,不是故意刁难,而是在等一个值得信任的伙伴。 若李在明政府能真正回归建交初心,APEC峰会或可成为中韩关系的新起点;若继续左右摇摆,等来的可能不只是外交尴尬,更是经济与战略的双重损失。 参考资料:回归建交初心,中韩关系方能行稳致远——环球日报