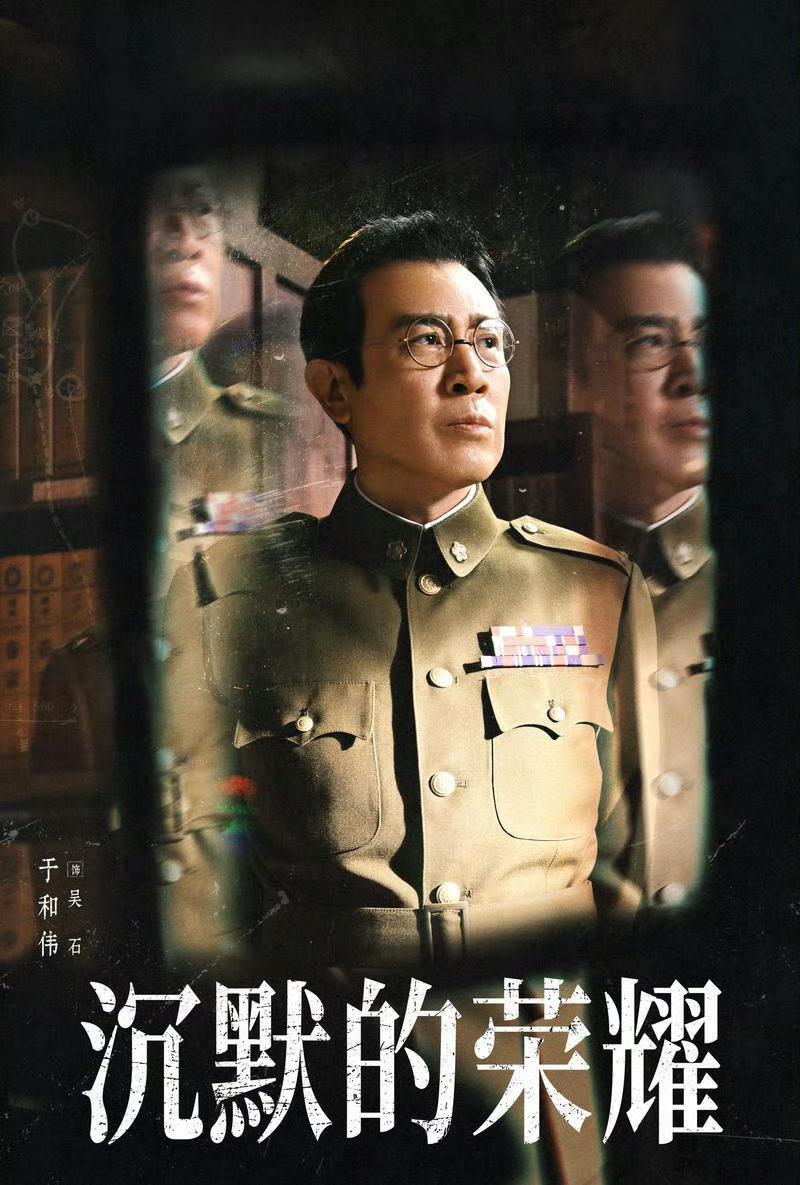

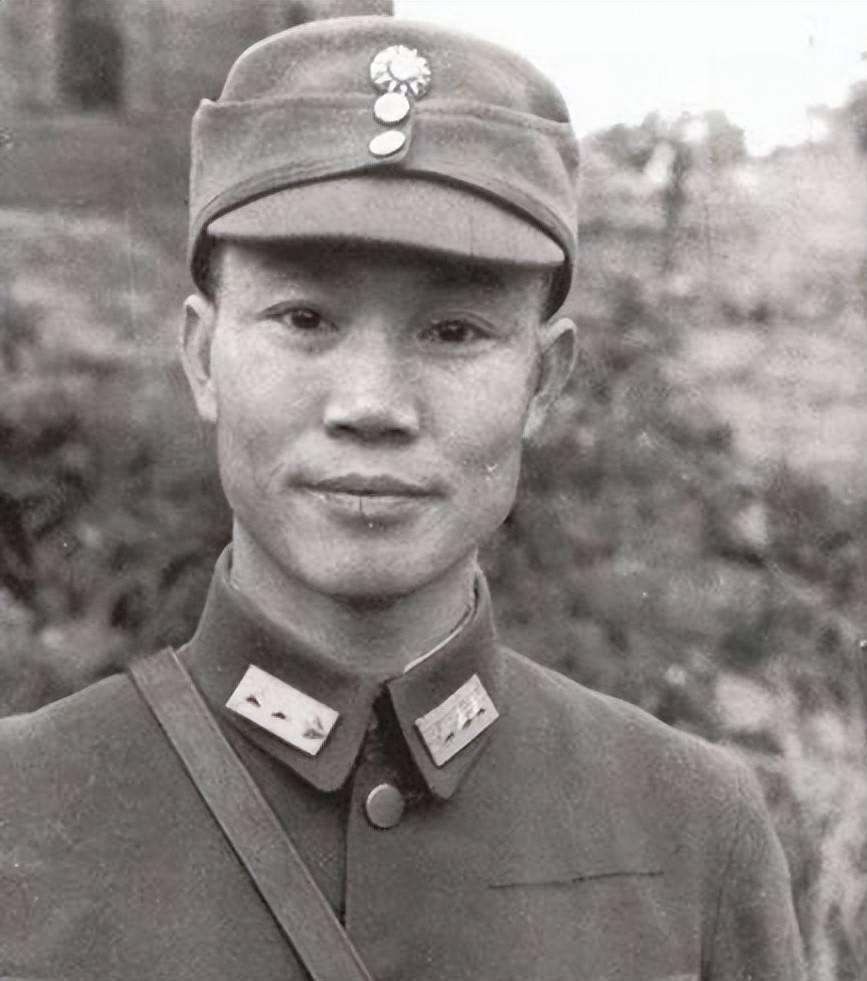

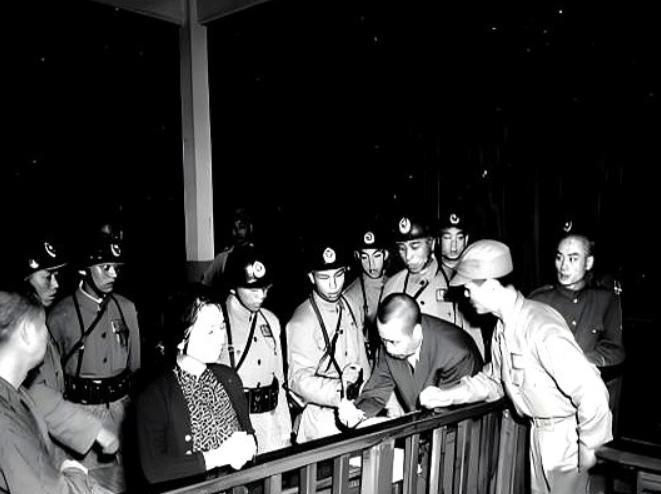

很多人都为吴石将军的牺牲而惋惜,但很少有人知道,就在他牺牲后仅仅8天,台北马场町的同一片黄土上,倒下了另一个更重磅的人物——陈仪,陆军二级上将,浙江省主席。这可不是什么小角色,是真正执掌一方的大员。 1950年6月的台北马场町,枪声接连响起。6月10日,吴石将军在这里倒下。八天后,6月18日,陈仪同样在这里走向生命终点。这两位重量级人物的相继牺牲,在台湾上空划出了一道令人窒息的暗色轨迹。 陈仪这个名字,在民国史上绝对是个响当当的角色。他不仅是陆军二级上将,更担任过福建省主席、台湾行政长官等一系列要职。1945年台湾光复,正是陈仪以行政长官身份接受了日本投降,那一刻本应是他政治生涯的巅峰。 历史就是这么爱开玩笑。这位曾经统治台湾的长官,五年后竟成了自己曾经统治的土地上的囚徒。 陈仪与吴石的牺牲,背后牵连着同一张巨大的叛变网。吴石的暴露源于台工委书记蔡孝乾的叛变,而陈仪的死亡则始于他曾经无比信任的义子汤恩伯的出卖。 汤恩伯早年家贫,是陈仪资助他完成日本士官学校的学业。汤恩伯为表感激,甚至跪拜认陈仪为义父。这种亲如父子的关系,最终却成了陈仪的催命符。 1949年,陈仪试图策反汤恩伯起义,派外甥带亲笔信去上海。他万万没想到,汤恩伯转身就将密信拍照寄往行政院,原件送奉化蒋介石处告密。这种背叛,不仅仅是政治立场的不同,更是人性的彻底沦丧。 两位重量级人物的牺牲,揭开了一个残酷的真相——1950年的台湾地下工作,正面临前所未有的灾难。由于蔡孝乾的叛变,岛内地下党组织遭到严重破坏,大批地下党员被捕牺牲。 吴石被捕后,国民党当局承认“对吴石的侦讯是最困难的”。而陈仪在法庭上毫不屈服,面对死亡只说了一句:“向我头部开枪,边走边说:人死,精神不死!” 这两位高级将领的选择,让我们看到了信仰的真正含义。吴石原本可以不去台湾,当朋友问他是否要转赴解放区时,他回答:“我的决心已下得太晚,为人民做的事太少了。既然还有机会,个人风险算不了什么。” 陈仪同样如此。就义前他告诉香港记者:“很光明,很有希望。我相信,中国人民是不会忘记我的。”他们清楚知道自己在为什么而牺牲。 吴石临刑前写下“凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁”,这份从容与陈仪的“人死,精神不死”何其相似。他们都是真正理解了自己信仰并愿为之付出生命的人。 陈仪和吴石虽然相继倒下,但他们的精神确实不曾死去。1980年,陈仪被追认为“为中国人民解放事业贡献出生命的爱国人士”。1973年,在周恩来总理的努力下,吴石被追认为革命烈士。 在北京西山的无名英雄纪念广场,吴石的塑像面东而立,仿佛仍在眺望着他未能实现的理想。而陈仪,这个几乎被遗忘的名字,也同样值得我们在今天重新记起。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。