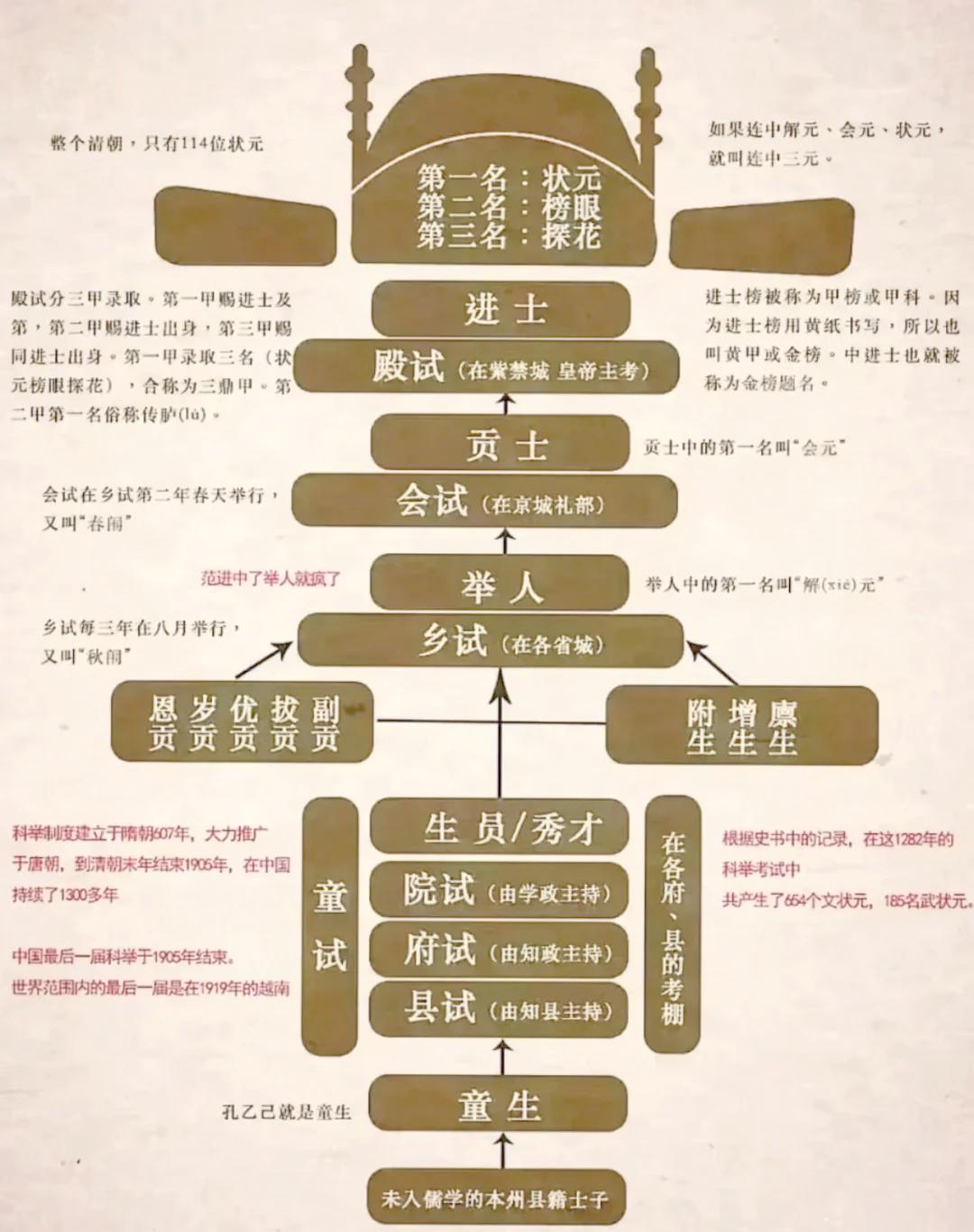

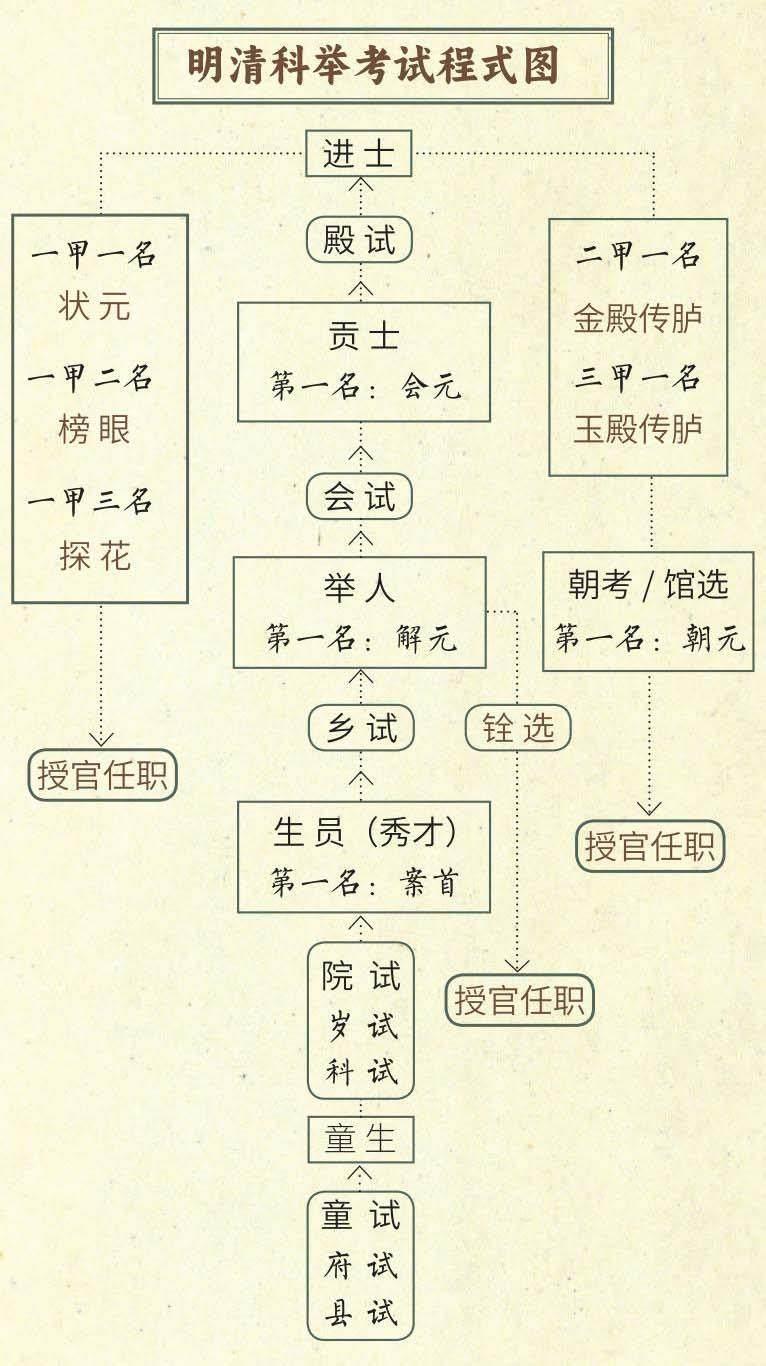

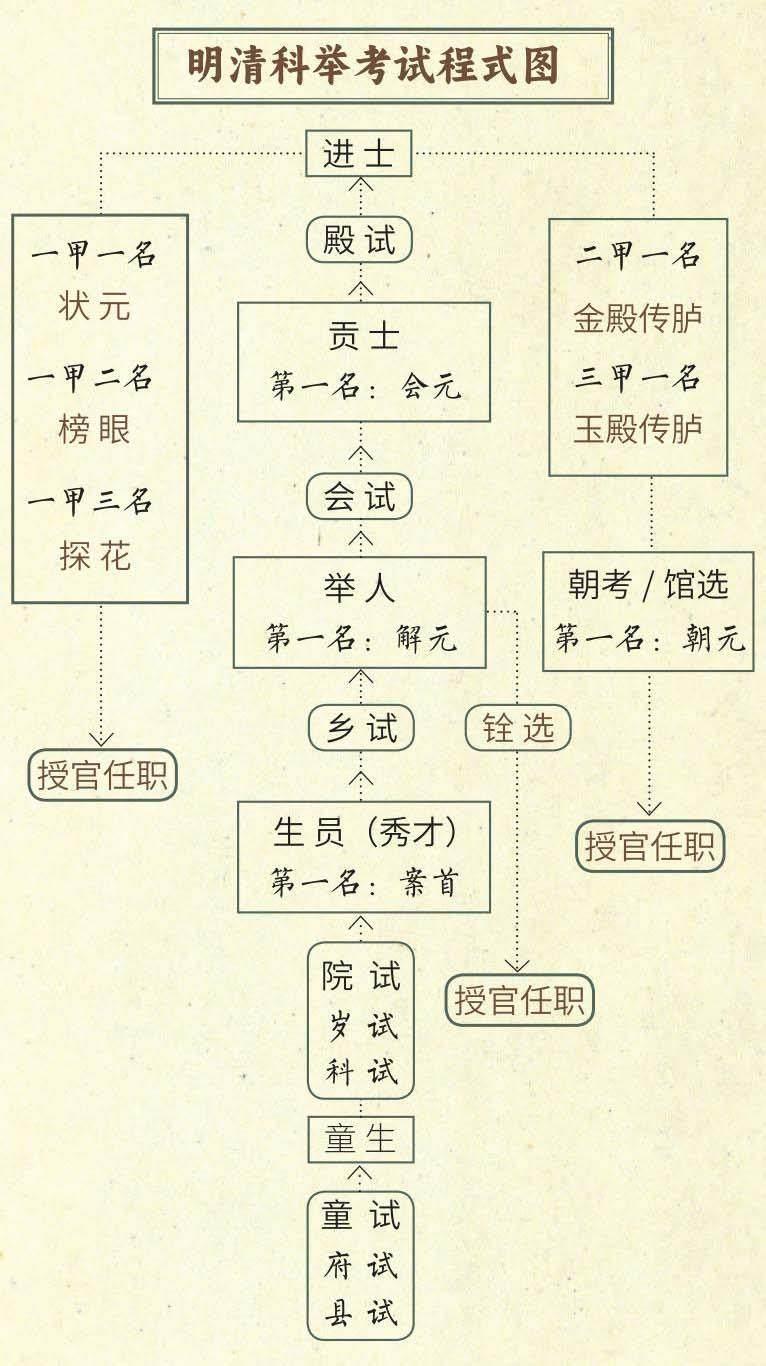

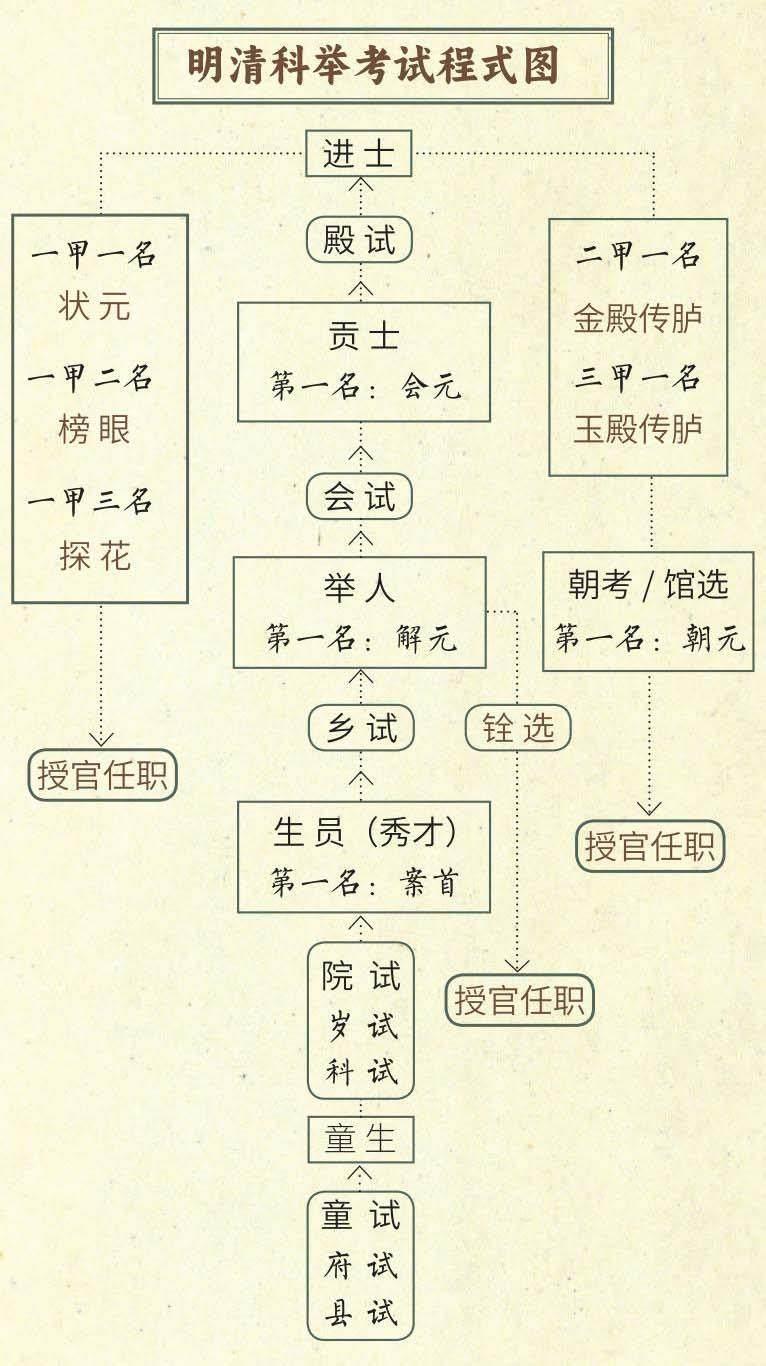

《隋唐科举制度:打破阶层固化的钥匙?》:深入研究科举制度在隋唐时期的创立、发展和完善过程,探讨其对社会阶层流动、人才选拔、教育发展以及文化传承等方面的重要作用和影响。 开元二十三年的曲江畔,三十八岁的岭南举子张九龄骑着高头大马走在新科进士的游街队伍里,紫袍玉带衬得他格外精神。谁能想到这个曾经“家贫无书,每借阅必手抄”的寒士,日后会成为出入政事堂的宰相?这场热闹的场景背后,藏着隋唐科举制度带来的社会变局。 科举的出现从不是偶然。隋文帝推行的均田制让中小地主和富裕农民数量激增,这些新兴阶层迫切想打破豪门士族对政治的垄断,而朝廷也需要遏制士族势力、巩固中央集权,双方诉求不谋而合。 杨坚先迈出一步,设立秀才、明经等科目,秀才考治国方略,明经考儒家经术,把读书、应考和做官绑在了一起。真正给科举定名的是隋炀帝,他增设进士科,除了经史和时务策,还加考诗赋,这套草创的制度就此埋下了打破阶层壁垒的种子。 唐朝让科举慢慢成熟起来。朝廷定下规矩,每年十月举行全国考试,考生得先过州县预试这一关,就像后来的乡试。武则天称帝那年更有新意,下令明经科加试杂文,进士科专考诗赋,这让苦练《左传》疏义的世家子弟措手不及,反倒给了擅长吟诗作赋的寒门才子机会。 长安的国子监、太学虽多收高官子弟,但四门学留了少量名额给普通人,地方上各村凑钱请先生办的村学也越来越多,官府都乐见其成。 知识垄断先被撕开了口子。雕版印刷的普及让《千字文》这样的蒙学教材变得便宜,敦煌遗书里记着,垂拱年间一套教材才值细麻三匹,差不多是农家半个月的口粮。以前只有世家子弟能接触的儒家经典,现在普通人家只要肯下功夫也能读到。白居易的《策林》在民间传抄时,甚至能卖到“一匹绢换三纸”,连偏远地区的学子都争相抄写。 阶层流动的闸门渐渐打开。天宝六载的进士榜前,落第的杜甫看着榜单叹气,上面那个叫常衮的河内穷书生,竟打败了范阳卢氏的嫡子,主考官李岩在《科第录》里直白写着“今岁取士,家世不过问”。 安史之乱时,江南寒士刘晏带着漕粮挽救了长安,让代宗皇帝看清乱世里真本事比血统更重要。到了晚唐,礼部侍郎郑颢在榜单上标注“父祖皆白身者十九人”,比起七十年前寒士寥寥的景象,已是天翻地覆。退休宰相陆扆统计过,晚唐进士里“三代不仕者逾半”,三百年间这个晋升通道真的改变了不少人的命运。 不过那时的科举还不是全民盛宴。唐朝每年科举录取也就几十人,通过科举当上官员的比例只占10%左右,大部分官职还是被世袭子弟占据。能读书应考的大多是中小地主家庭的孩子,真正的农民子弟连温饱都难顾,根本没机会碰书本。但即便如此,科举还是像一把钥匙,虽没彻底打开阶层固化的大门,却已经撬开了一条缝隙。 长安的夜雨里,陆扆整理着《登科记考》时或许会感慨,这个制度让张九龄们有了改写命运的可能,也让大唐在世家之外,收获了更多懂实务、有才华的能臣。那些留在敦煌文书上的寒门学子习字帖,至今仍在诉说着这场持续三百年的社会变革。