今天到上海张江科技会堂参加了2025年上海国际生物医药产业周,给我的感觉,上海的生物医药生态已经不是“靠补贴留人”,而是靠“低成本+高回报+全链条服务”形成闭环,成了生物医药人的“创业最优解”。

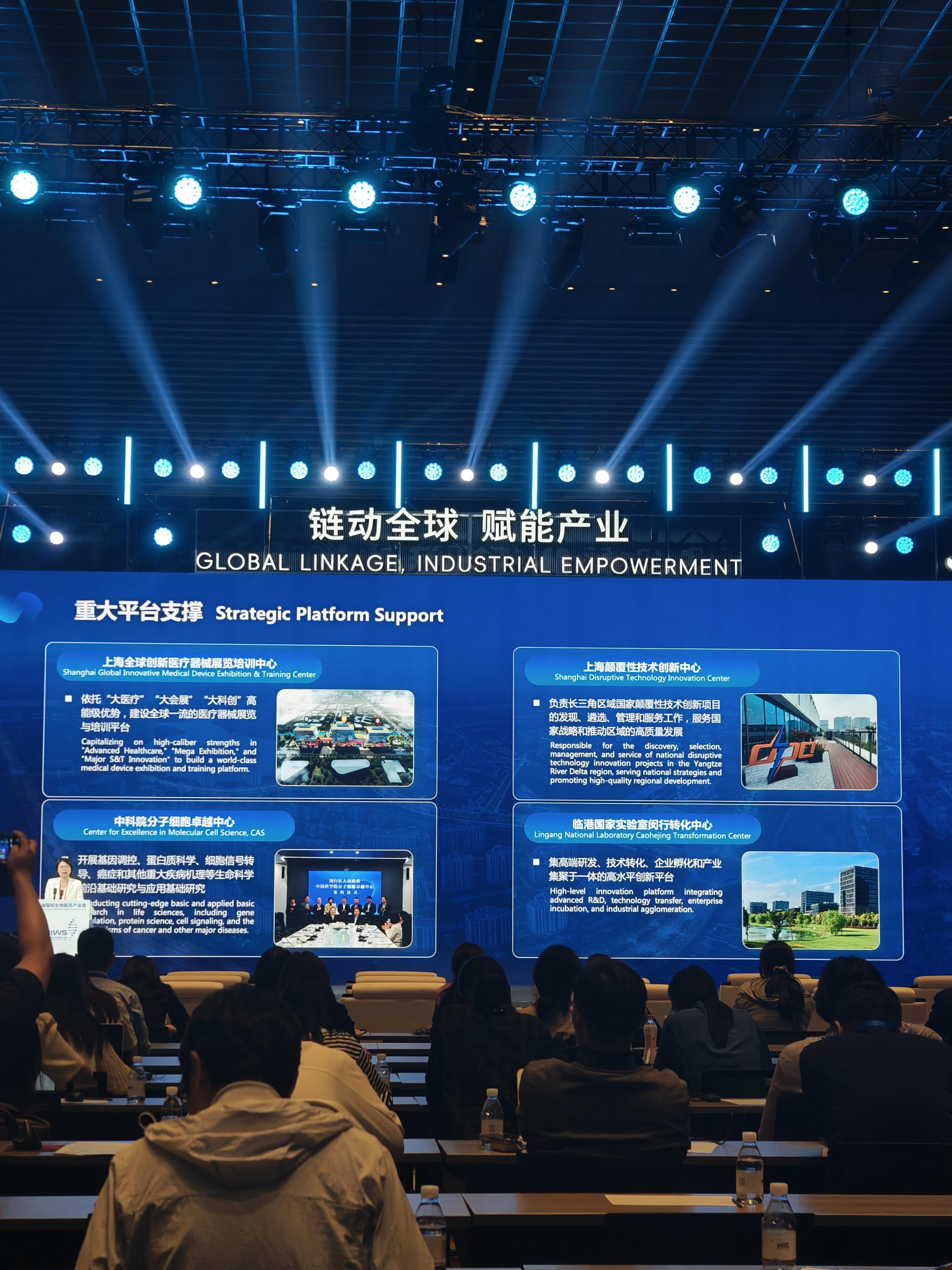

浦东药谷等集聚区的2300多家企业共享上百亿科研设备,研发成本能省80%;再叠加税收减免、补贴、关税全免等政策,新创公司能轻装上阵。而近200家公共服务机构打通从药物研发到临床的全流程,企业不再“单打独斗”,效率和信心双提升。

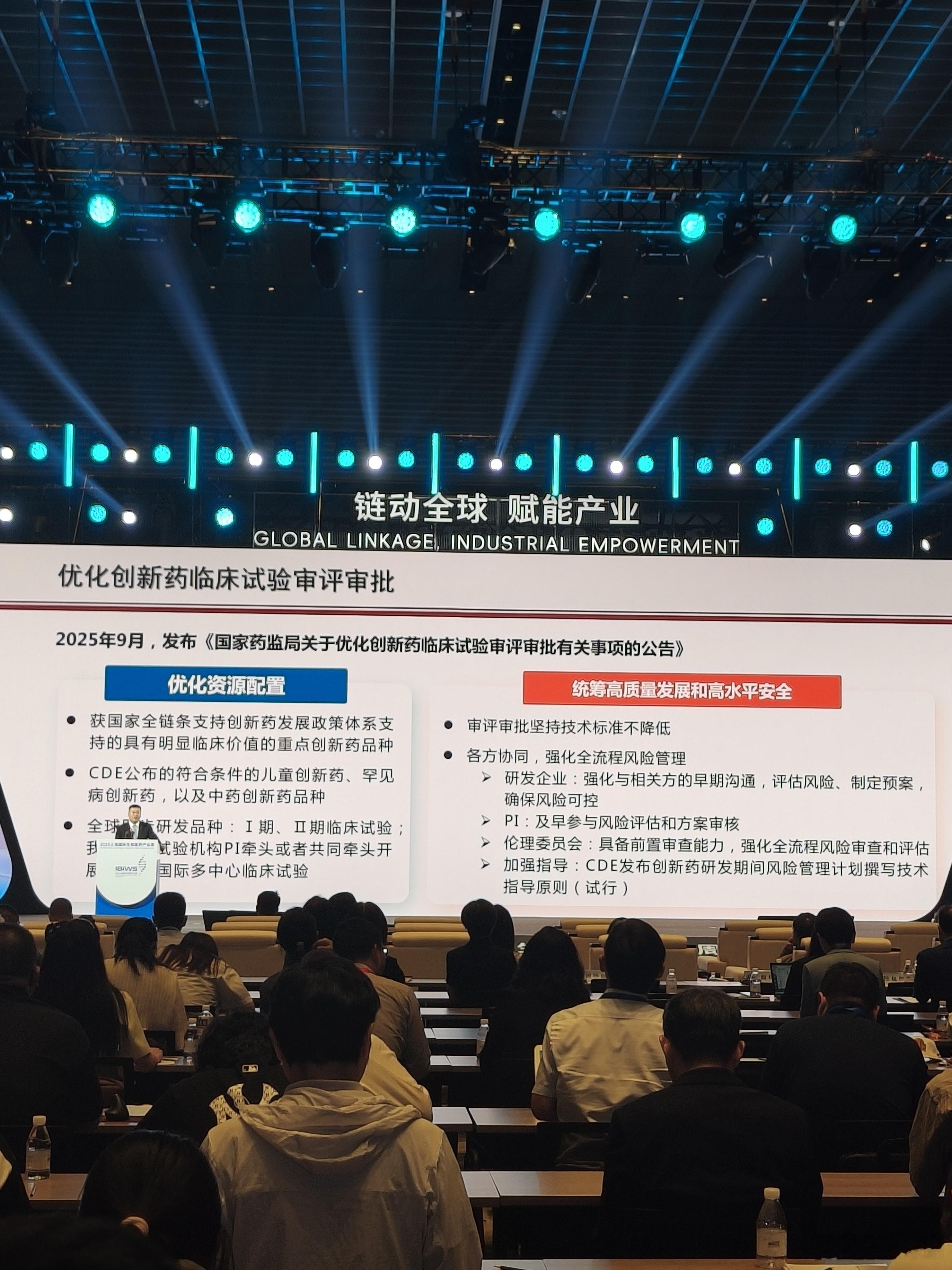

这次产业周更像一个“超级连接器”:有诺奖得主格雷格·塞门扎、中科院院士谢晓亮分享前沿技术;北极光、奥博资本等机构现场对接投资;监管部门、产业基金同步发声,让科研、资本、监管三方同频。

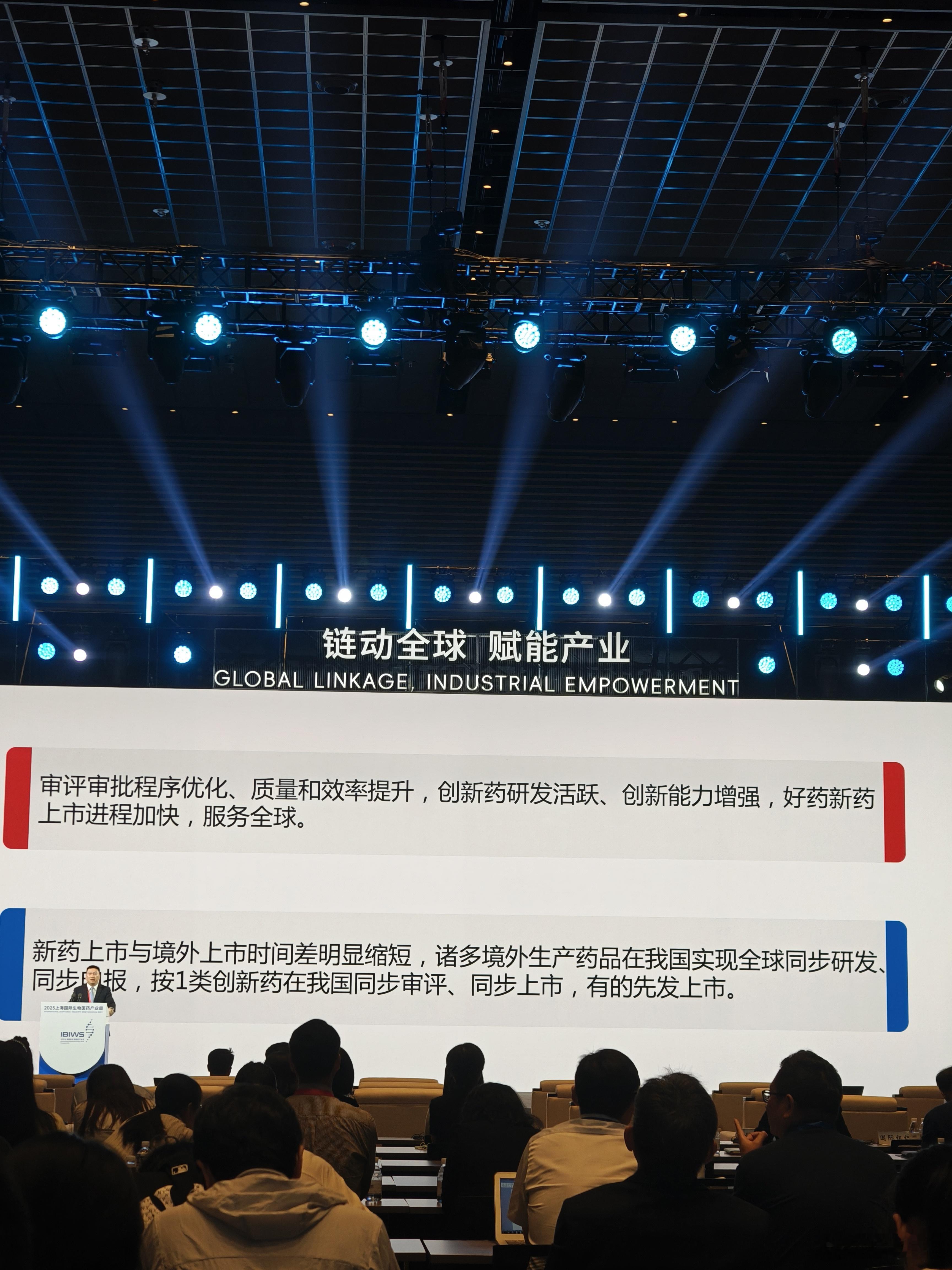

展区里的“十四五”成果展也亮眼,产业规模近万亿,国产1类创新药占全国17%,CGT产品上市量占57%。这些数据不是PPT,而是“降本增效”生态的真实产物。

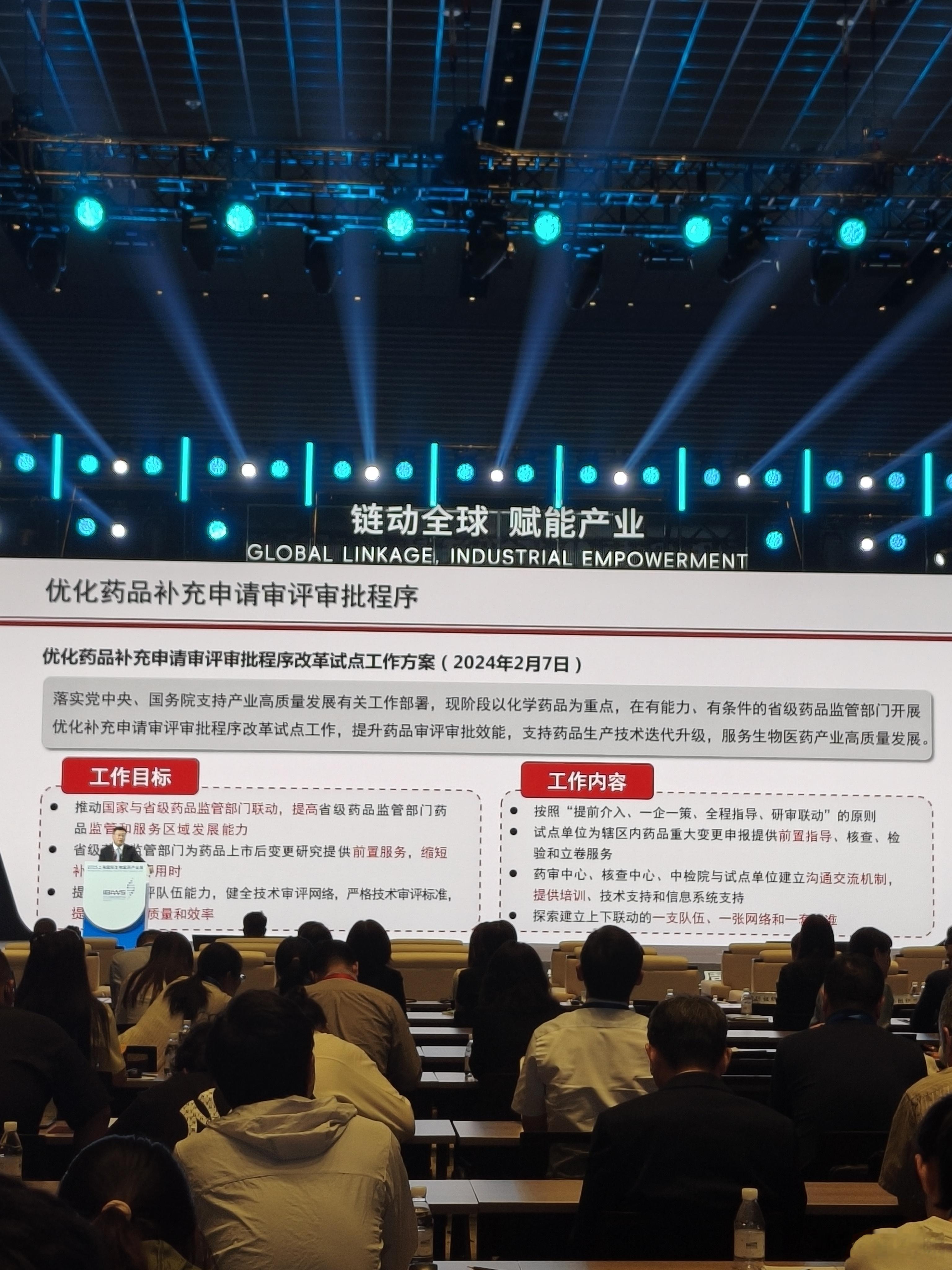

说到底,生物医药行业最缺的不是钱和想法,而是能让创新落地的土壤。上海用全链条服务降成本,用产业规模提效益,再靠产业周这样的平台聚资源,这套组合拳下来,想不成为研发机构、大药企和创业者的“必选项”都难。