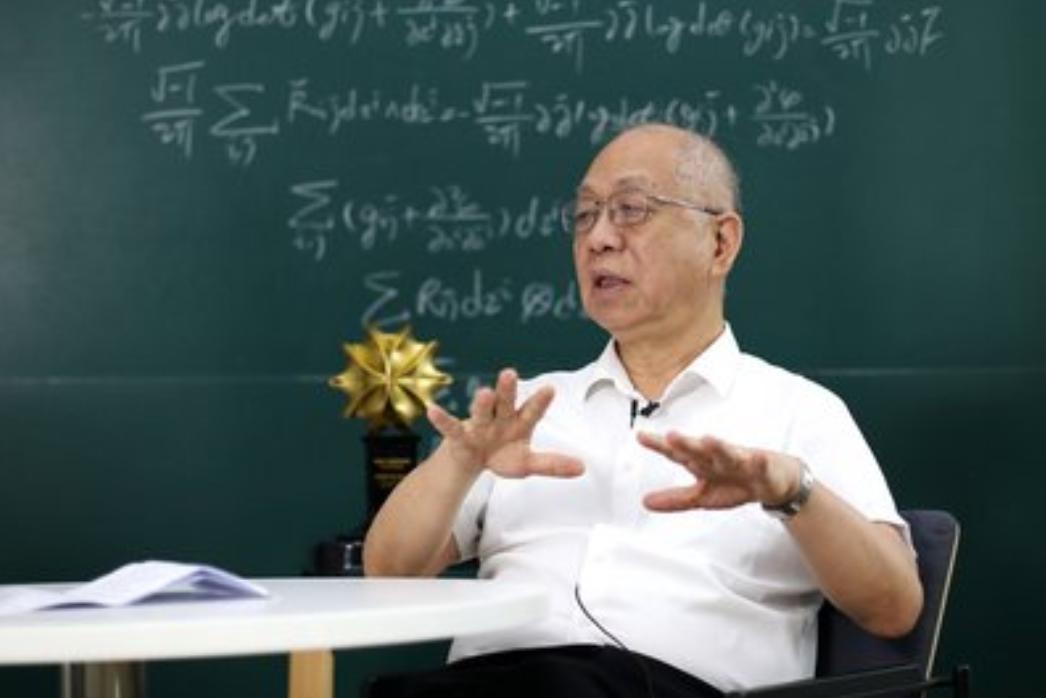

美籍数学家丘成桐在清华任教,被问到:“您现在的薪水有多少?”丘成桐回答:“我在中国任教40年了,我从未拿过1分钱薪水。不是他们不给,而是我不要!” 丘成桐的话震惊了所有人,而他接下来对中国数学的预判,振奋人心:“到2030年,中国本土数学家将能引领全世界!” 2024年清华园的清晨,75岁的丘成桐提着布袋走进数学中心。布袋里装着刚打印的学生论文,封皮写着密密麻麻的批注。 保洁阿姨笑着打招呼:“丘先生,又这么早来呀?”他点点头,脚步没停——上午要给本科生上《微分几何》课。 走廊墙上挂着的“卡拉比-丘流形”示意图,是他30年前亲手绘制的。1959年香港的雨天,10岁的丘成桐蹲在屋檐下算算术。 父亲丘镇英撑着油纸伞走过来,手里拿着本《几何原本》。“数学要懂逻辑,不只是算数字。”父亲翻开书给他讲定理。 雨水顺着屋檐滴在书页上,他赶紧用袖子擦,生怕弄坏。那天的对话,像颗种子,在他心里扎下了数学的根。1964年父亲去世后,15岁的丘成桐成了家里的“顶梁柱”。 放学先去菜市场帮母亲看摊,晚上在路灯下写作业。有次遇到数学难题,他在路灯下站了两小时,直到解出来。 母亲心疼地给他披衣服:“别太累,实在不行就先休息。”他却摇头:“爸说过,做事要坚持,数学也一样。”1967年香港大学数学系的课堂上,丘成桐举手提问。“教授,这个定理能不能用另一种方法证明?” 教授愣了愣,随即笑着说:“你说说看。”他走上讲台,用自己推导的公式讲解,引得全班鼓掌。也是这一年,他提前修完大三课程,开始研读博士论文。 1970年美国伯克利分校的宿舍里,丘成桐对着镜子练英语。刚来美国时,他因为口音重,上课不敢发言。为了克服语言障碍,他每天读英文论文,还录下自己的声音纠正。 导师发现他的努力,给了他“卡拉比猜想”的研究资料。他抱着资料啃了三个月,终于找到突破口。 1976年法国巴黎的学术会议上,27岁的丘成桐做报告。他用清晰的推导,证明了“卡拉比猜想”的核心难点。 台下的数学权威们频频点头,有人当场说:“这是重大突破。”会议结束后,他给母亲发了封电报:“猜想已证,勿念。”那时他还不知道,这个成果后来会被命名为“卡拉比-丘流形”。 1979年北京大学的讲台上,丘成桐第一次回国讲学。台下坐满了学生,有人带着笔记本,生怕漏听一个字。他讲完课后,学生围着他问问题,直到天黑才散去。临走时,他把自己的著作送给数学系,扉页写着“祝中国数学进步”。 从那以后,他每年都会回国,有时讲学,有时指导学生。 1982年芬兰赫尔辛基,丘成桐接过菲尔兹奖证书。他在获奖感言里说:“希望未来有更多中国数学家站在这里。”台下的华人学者热泪盈眶,纷纷为他鼓掌。回国后,他把奖金捐给香港大学,设立数学奖学金。 他说:“钱要花在培养人才上,这比什么都重要。” 2009年清华大学数学科学中心成立仪式上,丘成桐发言。“我要在这里培养顶尖的数学人才,为中国数学出力。”他亲自制定培养计划,从招生到授课,都亲力亲为。有学生跟不上课程,他就利用周末单独辅导。 他常说:“做数学不能急,要沉下心来钻研。”2021年“丘成桐数学科学领军计划”招生现场,他面试学生。有个学生说:“我想做像您一样的数学家。”他笑着问:“那你能忍受十年坐冷板凳吗?” 学生坚定地点头,他满意地在表格上画了个勾。至今,这个计划已培养出上百名年轻数学人才。 2024年的现在,丘成桐依然保持着规律的作息。每天早上读一小时古文,再去数学中心工作。下午要么给学生上课,要么和团队讨论科研项目。晚上回家后,他会整理当天的笔记,计划第二天的工作。 有人问他为什么这么拼,他说:“要在2030年前,看到中国数学引领世界。” 他的办公桌上,放着一张和学生的合影,照片里的他,笑得像个孩子。 主要信源:(海峡导报——美籍数学家丘 成桐:“我在中国任教40年了,我从未拿过1分钱薪水。到2030年,中国本土数学家将能引领全世界。”)

李洪

[点赞][点赞][点赞]