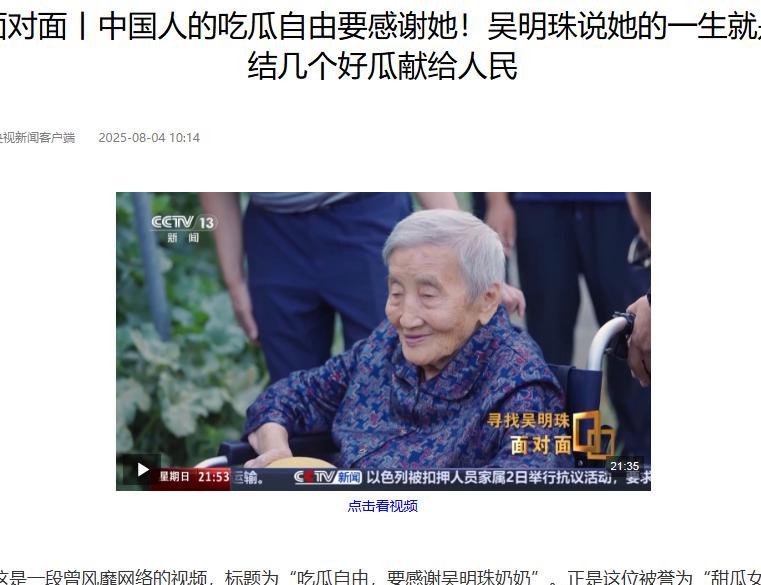

1955年,武汉女大学生吴明珠,放弃了城里的工作,趁父母不注意,连夜逃往新疆,父亲称要与她断绝关系,母亲气得生了3天病,谁知几年后女孩回家,父母两人却目瞪口呆。 ( 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!) 94岁的吴明珠坐在轮椅上,大多时候眼神茫然,身边的亲人护工她记不清,可一听到“瓜田”“授粉”这类词,她眼睛会突然亮起来,嘴里念叨着“该去看瓜了,别误了时候”。 阿尔茨海默症夺走了她大部分记忆,却没带走刻在骨子里的“瓜田情结”——这个为中国瓜类培育拼了62年的老人,一辈子都在为别人种“甜”,自己却咽下了太多苦。 吴明珠1930年生在武汉书香门第,祖父是晚清进士,父亲总教孩子“要做对社会有用的人”。 她从小成绩好,19岁考上西南农学院园艺系,和袁隆平成了同窗。 那时候她长得清秀,是不少男生暗恋的对象,可她嫌这些关注影响学习,干脆把长发剪成短发,不化妆不打扮,一门心思扎进实验田,播种、挑粪这些苦活都没难住她,21岁还在日记里写“要让自己创造的东西为人民服务”。 在学校,她和学生会主席杨其祐互相有好感,两人都是实干派,没什么浪漫表白,就靠一起讨论学习、筹备活动慢慢靠近。 毕业时,学校想留她任教,北京中央农村工作部也抛来橄榄枝,可她早被新疆学姐的信勾住了心——那里的土地适合种瓜,能培育出好品种帮农民。杨其祐懂她,没拦着,只说“你先去,我随后就来”。 这个决定把家里搅翻了天:父亲气得说“去新疆就别认我”,母亲气得住了三天床,亲戚都劝她别冲动。 可吴明珠铁了心,1955年春天趁父母熟睡,悄悄收拾行李踏上了去新疆的火车。 到了新疆,她先被分到文职,坐办公室的日子让她浑身不自在,找领导提了好几次申请,拍着胸脯说“我能吃苦,能种好瓜”,才被调到鄯善县农技站当副站长。 新疆的苦超出想象:夏天地表温度能到70度,走在戈壁滩像踩火炭,皮肤晒得脱皮;吃不惯羊肉,每次吃了都偷偷跑出去吐,回来接着吃;住的地方有虱子,土炕硬得硌人,她垫件厚衣服照样睡。 为了和农民沟通,她跟着收音机学维语,半年就会简单交流,农民都叫她“阿依木汗”。 那三年,她背着水壶和干馕跑遍300多个生产队,自费买了无数个瓜,切开研究果肉、种子,一点点记录,终于整理出新疆第一份瓜类资源档案。 这时杨其祐来了,放弃北京工作找到她,两人简单布置下宿舍就结了婚。 婚后吴明珠更拼了,怀了孩子还顶着高温跑瓜田,直到快生了才歇脚。孩子生下来特别瘦小,医生说是孕期劳累、营养不够。 可孩子才三个月,她就狠下心让母亲带回武汉,交给弟弟照顾——瓜田的实验不能停。 第二个孩子出生,她还是这么做,两个孩子从小没见过几次妈妈,对“母亲”特别陌生。 她的辛苦没白费,找到“巴登瓜”这个“钥匙”,培育出“红心脆”哈密瓜,甜脆多汁,后来卖到香港火了30年;又培育出“早佳8424”西瓜,连不爱吃瓜的上海人都抢着买。 为了加快育种,1973年她提出“南繁北育”,冬天去海南、夏天回新疆,像候鸟一样来回飞,一年能多培育好几代品种。 她的工资全用来买瓜做实验,自己平时就吃白水煮菜,杨其祐看心疼,主动承担起做饭,把工资都花在给她补营养上。 可命运没善待这对夫妻,1984年杨其祐查出癌症。 吴明珠白天跑瓜田,晚上守医院,人瘦得脱了形。杨其祐病危时还伸着三个手指,意思是祝贺她三个新品种通过审定。 丈夫去世才五天,她就回了瓜田——她知道,这是两人共同的事业,不能停。 后来孩子们长大了来新疆看她,却跟她很生分,甚至怨她“心里只有瓜,没有我们”。吴明珠心里疼,却没辩解,只把愧疚压在心底,接着忙实验。 2017年87岁的她才退休,政府给的50万奖金,她当场捐40万给课题组培养新人,只留10万补贴家用。 现在的吴明珠认不出亲人,却总惦记着瓜田。 她一辈子没享过福,把青春、家庭、健康都献给了瓜类培育,培育的30多个品种覆盖新疆80%商品瓜区,中国人能实现“吃瓜自由”,她功不可没。 我们吃着甜美的瓜时,该记得这位“瓜奶奶”——她把一辈子的“苦”,都酿成了千万人舌尖上的“甜”,这种为事业拼尽全力的坚守,比任何荣誉都珍贵。