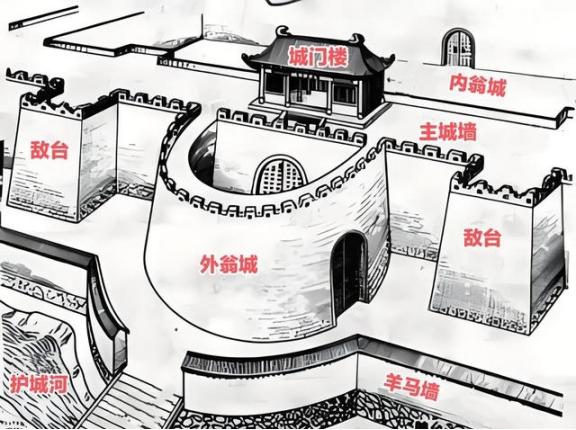

古代防御的巅峰,任何将军看了都得摇头了! 战国乱世,铁骑横扫千里,一座小城孤悬燕赵之间,面对十万大军压境,守军不过数千。城墙后,墨家游士手持图纸,布下层层关隘。敌将遥望那弯曲羊肠般的墙体,眉头紧锁,心知硬闯无门。这防御之妙,究竟藏着什么玄机,让堂堂正正的攻势屡屡碰壁? 战国那会儿,诸侯争霸,城池就是保命的根基。弱国小邦,面对大国虎视,筑墙设壕成了头等大事。墨家一脉,主打兼爱非攻,专帮那些挨欺负的邦国出谋划策。他们的守城法子,散见在古籍里,讲得清清楚楚,就是要让侵略者知难而退,少流点血。想想看,那时候赵国野心勃勃,想吞并燕地,顺手先拿下夹在中间的梁城。这小城地势一般,人口稀少,守兵顶多五千,兵器也寒酸。可赵军十万之众,旌旗遮天,气势汹汹。梁城主急了眼,派人求援墨家。墨家没派大军,就一人一策赶来,教他们怎么布防。 这防御的核心,就在多层阻隔上。先是护城河,宽阔深挖,水流不息,岸边还埋蒺藜。敌想填河,得费老鼻子劲儿,沙袋一车车运,工兵累得腰酸背痛,可河水一冲,全白搭。墨家书上说,河壕要深广,够支一个月以上,这样敌军后勤就绷不住。接着是羊马墙,外郭弯弯曲曲,像羊肠子,迫使攻方分兵,不能一锅端。主城墙高厚,顶上垛口密布,便于弩箭齐发。内瓮城门道狭窄,四道关卡层层叠加,每道都像个瓶颈,敌挤进去,活靶子似的。古人早明白,城门是软肋,可层层设伏,攻破一道还有三道等着。赵军试过强攻东门,撞车锤得砖石飞溅,可通道太窄,前队倒下,后队推不动。 再来说地道战,那也是老把戏。敌挖隧道想从地下钻,墨家有备,城内凿井监听,堆柴点火,烟熏火燎顺缝倒灌。地道里空气不流通,工兵一闻烟味就得撤,塌方压腿,计划泡汤。墨子在《备穴》篇里讲得细,穴攻要防,井道直通地道,火攻水灌两手抓。赵军挖了几天,烟雾一出,全军败退。这样的法子,不是花架子,是实打实的经验总结。战国攻城,器械花样多,云梯、冲车、地道、水攻,墨家一一破解。公输盘那云梯,巧是巧,可墨翟拿腰带围城一比,就让楚国打消攻宋念头。 这些守城术,不是天上掉下来的,全从实战摸索。墨家弟子游走列国,帮宋帮卫,传授不藏私。梁城那仗,赵军填河架梯,蚁附而上,梯刚搭墙,城头沸汤浇下,烫得皮开肉绽。强攻城门,四道防线,空间逼仄,兵力铺不开,一靠近就成靶子。地道出奇兵,里应外合听起来美,可中间关卡太多,打通难如登天。赵将庞涓似的统帅,帐中灯火摇曳,盯着沙盘发愁。十万大军围城,粮草辎重跟不上,士气一天天掉。墨家强调,守城要薪食足支三月,城厚高壕深广,楼橹修利。梁城照着办,百姓也出力,妇女缝箭囊,农夫运石料。结果,赵军损兵折将,久攻不下,只好撤。 破城有两条路,水攻和围困。水攻借地势决河,洪水灌城,不费一兵,城破得快。可这法子狠,百姓遭殃,尸横遍野,生灵涂炭。墨家反对,主张非攻,战争伤天害理。围困呢,布兵四野,断粮道,耗时间长,对后勤压力大,夜长梦多。但对民众伤害小,守方能议和保全。赵军最后选围困,几个月后,梁城粮尽,开门求和。大部分人活下来,城池虽失,血没白流。这事传开,诸侯们学着点,筑城多层,防患未然。秦统一后,这些法子还用得上,长城边塞,全有墨家影子。 而兼爱非攻,不是空话,是行动。梁城故事虽是典故,可精神活到现在。维护和平,靠的就是这种层层保障。