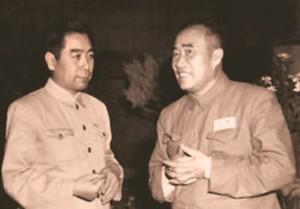

[太阳]1976年,朱德元帅穿戴整齐,准备去参加周总理的追悼会,可就在他准备出发的时候,他却临时决定不去了,这中间发生了什么? (参考资料:2017-07-20 人民网——周恩来与朱德的革命情谊) 在波澜壮阔的革命史诗中,伟人的友谊往往超越言语,通过无声的信物与关键时刻的行动,镌刻下深刻的印记。 朱德与周恩来之间长达半个世纪的深厚情谊,正是这样一段传奇,它贯穿了中国革命最激荡的岁月,其深度与力量并非仅存于史书记载,更回响在具体的物证、战场的默契与生命终点的相互凝望之中。 一条打着补丁的毛毯,就是这段情谊最质朴的见证,它本是1931年宁都起义将领董振堂送给朱德的礼物,因为他实在看不下去总司令连睡觉都睡在光板床上,这条毛毯跟着朱德走过了反“围剿”和长征路,西安事变后天寒地冻,朱德又把它送给了即将赴险的周恩来御寒。 后来在延安劳山,这条毛毯浸透了为掩护周恩来而牺牲的卫士陈友才的鲜血,国共合作后,当朱德要奔赴抗日前线,周恩来又把邓颖超亲手补好的毛毯送了回去,它不只是一条毯子,更是一份流动的关怀,见证了生死考验与战友情深。 如果说毛毯是流动的关怀,那一张照片就是静默的敬仰,周恩来在中南海西花厅的卧室陈设极其简单,唯一醒目的,就是小圆桌上摆着一张朱德的照片。 照片里,朱德戴着老花镜在看文件,照片前还铺了条花毛巾,像铺开的红地毯,这不是给外人看的,而是一种朝夕相伴的私密仰望。 战场上的生死与共,更能显现他们之间的默契,1933年初的第四次反“围剿”,当时毛主席的指挥权被排挤,新上任的周恩来和总司令朱德面临巨大压力,中央的指令是错的,要求他们去硬碰硬攻打坚城。 两人顶住压力,共同决定违背命令,采用诱敌深入的战术,在黄陂、草台冈一带打了场漂亮的大胜仗,俘敌上万,这次合作被后人誉为军事上的“珠联璧合”,是超越职务分工的绝对信任。 这份信任,早在南昌起义时就已埋下种子,周恩来是总指挥,朱德则巧妙地利用自己的旧关系拖住了敌军团长,为起义创造了绝佳时机。 而一切的源头,要追溯到1922年的柏林,那年,24岁的周恩来,接纳了比自己大12岁、一心想入党的旧军官朱德,并成为他的入党介绍人之一。 生命的尽头,更能看清一份感情的重量,1975年7月,重病中的周恩来主动安排了和朱德的最后一次会面,他把时间精确安排在下午五点到五点半,生怕影响89岁高龄、还有糖尿病的朱德吃晚饭,他坚持换下病号服,在客厅里等待老友。 在那25分钟里,两位革命巨人完成了最后的道别,克制而深沉,半年后,周恩来逝世,噩耗传来,朱德老泪纵横,他穿上整洁的军装,在老战友的遗体前,庄重地行了一个标准的军礼,这一个军礼,浓缩了半个世纪的风雨与信赖。 周恩来的离去,彻底击垮了朱德的身体,他悲痛到吃不下饭、睡不着觉,健康急转直下,因为身体实在撑不住,他没能出席追悼会,为此痛苦叹息:“这怎么对得起恩来?”几个月后,朱德也追随老战友而去,真正应了那句“休戚与共”。 从一条毛毯,一场战役,到最后的告别,朱德与周恩来的情谊立体而深刻,它既有革命理想的光辉,也充满了人性中最真挚的温度,这份情感,和他们共同开创的事业一样,早已成为不朽的传奇。