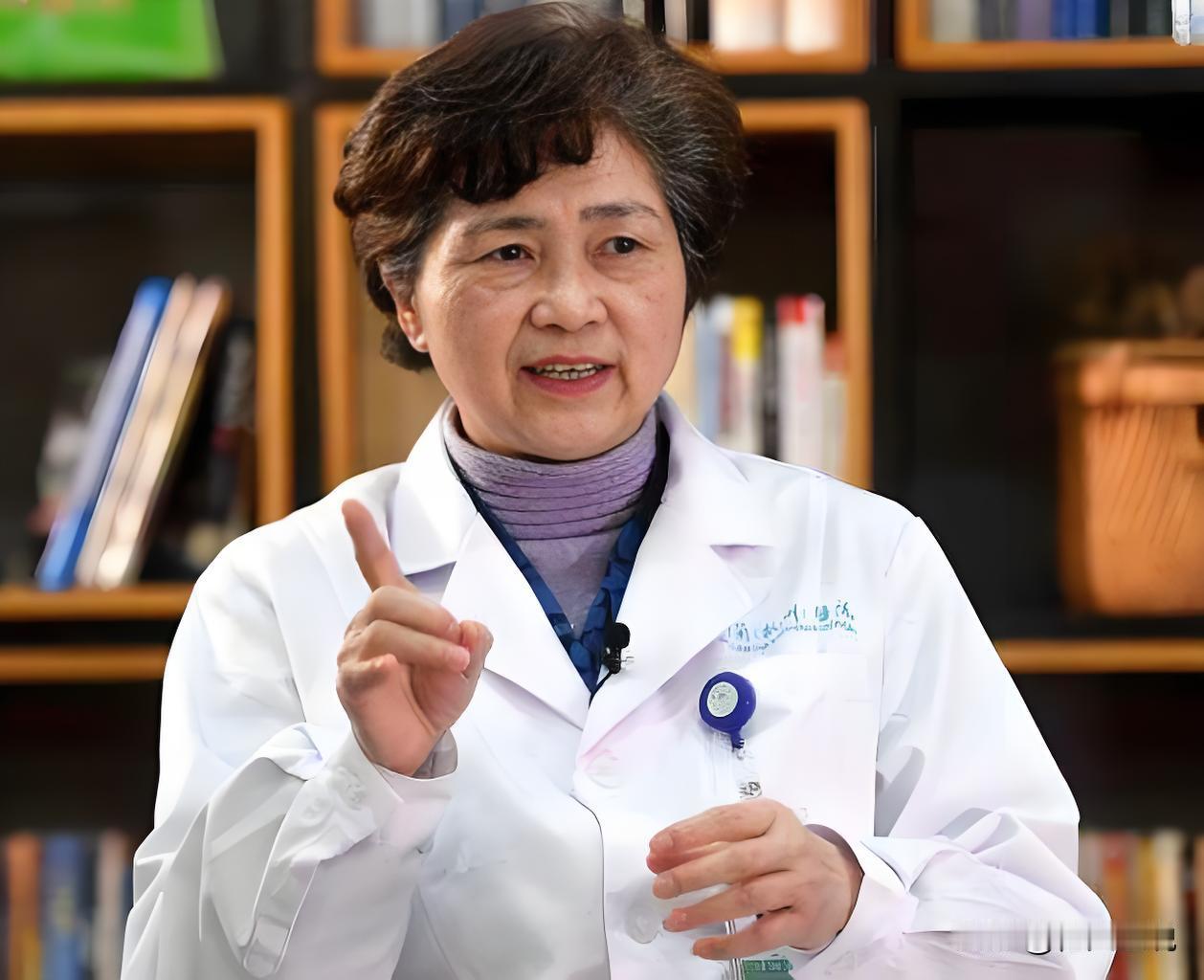

2020 年,当年提出武汉“封城”举措的李兰娟院士,为国家立下了卓越功勋,可谁都没料到,这位在医学界威望极高的专家,竟是靠着自学中医,才有了后来声名远扬的院士之名! 2024年杭州某医学院的课堂上,77岁的李兰娟院士正给学生们展示一个旧铁皮药箱。 箱子里装着她1968年当赤脚医生时用的银针、草药包,还有本写满药方的泛黄笔记本。 “当年我就背着这箱子,在村里给乡亲们看病,这银针扎好过大爷的腿疼,这草药治好过阿婆的咳嗽。”她拿起一根银针,眼里满是回忆。 讲台下的投影幕布上,正播放着2020年她在武汉ICU查看患者的画面,新旧影像交织,勾勒出这位从自学中医起步的院士,如何一步步成为守护国家公共卫生的“定海神针”。 1967年浙江绍兴的寒冬,21岁的李兰娟顶着风雪,走了两小时山路去邻村找老中医请教。 老中医见她冻得满脸通红,还揣着厚厚的笔记,心软了:“姑娘,学医苦,你能坚持?” 她用力点头:“乡亲们看病难,我想学会了帮他们。” 老中医把珍藏的《本草备要》借给她,还教她认草药:“这是蒲公英,能清热解毒;这是艾叶,煮水熏能治关节疼。” 回去后,她每天清晨就上山采草药,把不同的草药分类晒干,装在布袋子里,贴上手写的标签,记不清多少次被荆棘划伤手,也没喊过疼。 1971年浙江医科大学的图书馆里,李兰娟正埋头看西医书籍,手边却放着本中医典籍。 有同学笑话她:“学西医还看这个,没用。”她却不反驳,只是把中医里“辨证施治”的思路记在笔记本上:“不管中医西医,能治好病就是好办法。” 有次解剖课上,老师讲到肝脏结构,她突然想起中医里“肝主疏泄”的说法,忍不住举手提问,把中西医理论结合起来分析,让老师都眼前一亮:“李兰娟,你这个思路很特别!” 也是从那时起,她萌生了把中西医结合起来,攻克肝病的想法,1988年浙江医科大学附属第一医院的病房里,李兰娟正守着一位重型肝炎患者。 当时患者已经陷入昏迷,按常规治疗希望渺茫,她突然想起中医里“扶正祛邪”的理念,决定尝试调整治疗方案。 她减少了西药的用量,加入了自己调配的中药汤剂,每天亲自给患者喂药、观察反应。 同事们都劝她:“风险太大了,别冒险。”她却坚定地说:“只要有一线希望,就不能放弃。 ” 几天后,患者竟慢慢苏醒过来,这个成功案例,让她更加坚定了中西医结合治疗肝病的方向。 2020年2月武汉的隔离病房外,73岁的李兰娟刚结束会诊,就拿出手机给家里打电话,声音沙哑:“妈,我没事,你放心。”挂了电话,她又拿起患者的病历,结合中医“望闻问切”的方法,仔细分析患者的舌苔、脉象,调整治疗方案。 有次她发现一位患者舌苔厚腻,判断是湿热内蕴,特意加了清热利湿的中药,患者的症状很快就缓解了。她常跟团队说:“中医的智慧不能丢,在重症救治里,中西医结合能发挥1+1>2的效果。” 那段时间,她每天只睡三个小时,防护服上的名字被汗水浸得模糊,却从没喊过累。2023年12月全国医学论坛上,李兰娟院士全程脱稿演讲,分享她最新的传染病研究成果,其中就提到了中医在预防传染病中的作用。 “当年我自学中医,是为了给乡亲们治病;现在研究传染病,依然要借鉴中医的整体观念。” 台下的年轻医生们听得入神,有人忍不住记录下她提到的中医预防药方。 演讲结束后,有学生问她:“院士,您这么大年纪还这么拼,动力是什么?” 她笑着说:“从当赤脚医生那天起,我的动力就没变过——让更多人不受病痛折磨。” 如今,77岁的李兰娟院士依然每天穿梭在实验室和病房之间。 她会带着学生上山认草药,教他们辨别不同草药的药性;也会在实验室里,指导学生将中医理念融入传染病研究。 那个旧铁皮药箱,被她捐给了医学院的博物馆,旁边放着她获得的各种荣誉证书。她常对学生说:“不管走多远,都不能忘了为什么出发。我当年自学中医,是为了帮乡亲;现在你们学医,要为更多人守护健康。” 从农村姑娘到院士,从银针草药到尖端科研,李兰娟用一生诠释了医者的初心,也让更多人看到,中西医结合的力量,能为守护生命筑起最坚实的屏障。 信息来源:《李兰娟:从“赤脚医生”到院士》文汇报