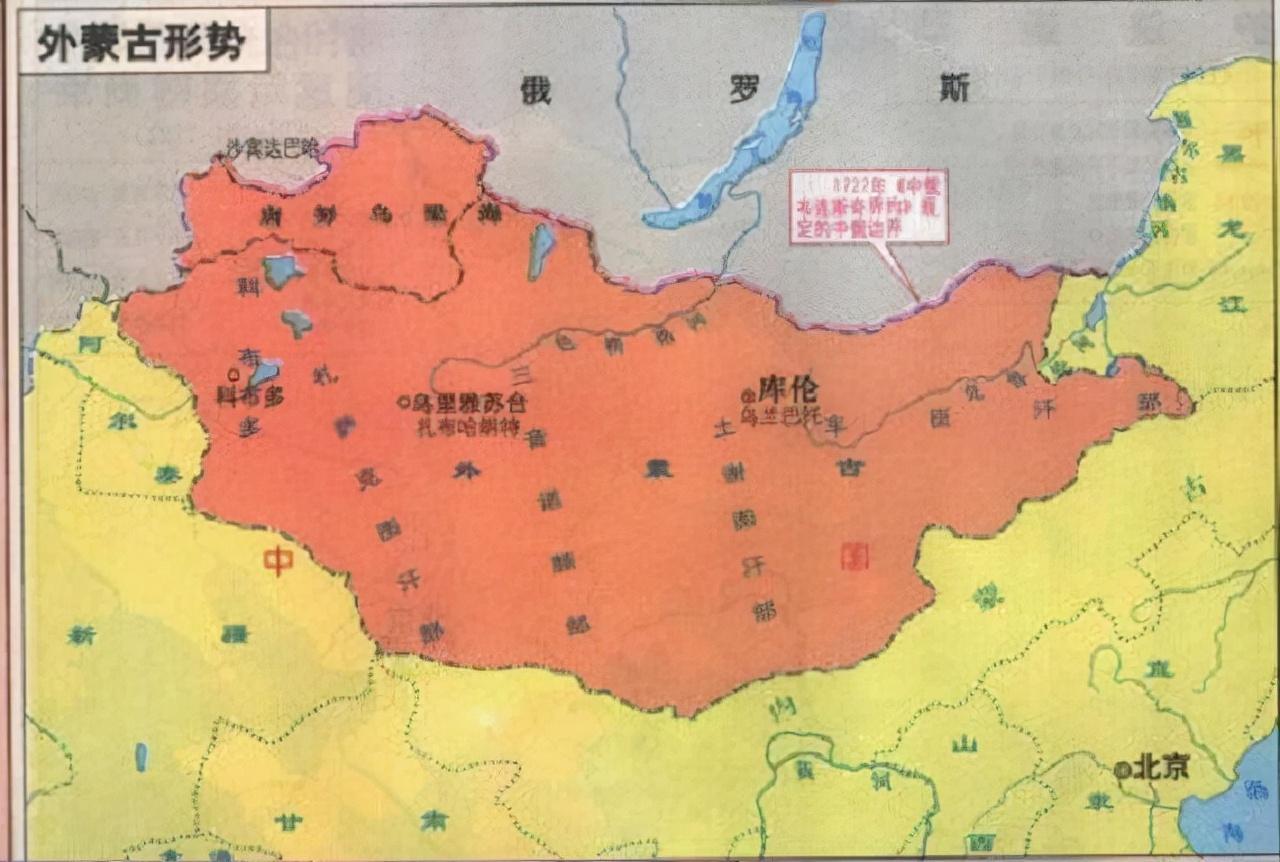

中国为何不趁苏联解体时,收复外蒙古呢?几大原因说明它有弊无利 1991年12月25日克里姆林宫红旗降下时,北京学术界曾泛起一丝波澜:是否该让156万平方公里的外蒙古回归? 但邓小平在审阅外交简报后只批了"冷处理"三字。 这种克制背后,藏着对国际格局的深刻洞察,当全世界盯着苏联遗产分割时,中国选择成为唯一不提出领土要求的大国。 外蒙古独立的法理基础,早在1945年就已奠定。 雅尔塔会议上,罗斯福为减少美军伤亡,默许斯大林以"外蒙古维持现状"为条件对日参战。 随后签订的《中苏友好同盟条约》规定,外蒙古公投若获通过,国民政府须承认其独立。 尽管投票在苏军监督下进行,但98%的赞成票让国际社会难以质疑。 新中国在1949年10月与蒙古建交时,实际上继承了这一法律事实。 若在1991年推翻既有协议,不仅违背"条约必须遵守"的国际法准则,更将动摇中国与邻国划界问题的信用基础。 当年中越边境冲突时,中国坚持"既往协议有效"的原则,正是为了树立负责任大国形象。 蒙古高原作为中俄之间的战略缓冲带,其价值在冷战后期愈发凸显。 苏联在蒙古境内部署的第39集团军,最前沿阵地距离北京仅600公里。 当1991年俄罗斯宣布从蒙撤军时,中国军方曾推演过三种方案:北上驻军可能引发俄罗斯强硬派反弹,维持现状可保留中立地带,支持蒙古独立则能消除北方威胁。 1969年珍宝岛冲突后,苏联在蒙古的导弹基地曾让中国北方持续承压,保留蒙古作为"中立缓冲区",既避免与俄罗斯直接接壤产生的摩擦,又可通过经济合作逐步扩大影响力。 这种思路与诸葛亮"南中治策"异曲同工:不以武力征服,而以德化影响。 经过七十年的苏联化改造,蒙古社会已形成迥异于中国的国家认同。 乌兰巴托街头矗立的苏赫巴托尔雕像,教科书里强调的"俄罗斯拯救蒙古于中国统治",甚至蒙古文字从传统回鹘式改为西里尔字母,都在强化这种分离意识。 1990年蒙古民主化运动期间,新政府首件事就是拆除列宁像,却保留反华历史纪念馆。 更关键的是人口结构变化,1921年蒙古独立时华人占15%,到1990年已不足0.5%,且主要是清末驻蒙八旗后裔。 这种民族心理的疏离,比军事占领更难逆转。 苏联解体时蒙古经济濒临崩溃,GDP连续四年下滑40%,牧民被迫用骆驼换中国面粉。 中国若当时提出主权要求,反而要背负救助130万贫困人口的重担。 邓小平提出的"搁置争议、共同开发"思路,最终转化为"先经济后政治"的务实策略。 1993年开通的二连浩特口岸,如今承担着中蒙贸易60%货运量;中国连续15年成为蒙古最大投资国,控制着塔本陶勒盖煤矿等战略资源。 这种经济渗透比武力收复更可持续,正如战国时齐国"刀币伐莒"的策略,通过货币控制他国经济命脉。 后冷战初期"历史终结论"盛行,西方正寻找新的遏制目标。 若中国此时提出领土要求,恰好为"中国威胁论"提供口实。1993年"银河号事件"显示美国已开始战略试探,而同年中国申奥失败背后就有地缘政治阴影。 中国通过《中俄睦邻友好合作条约》主动承诺"尊重蒙古主权",反而赢得国际社会好感。 京蒙高铁项目计划2030年通车后,乌兰巴托到北京仅需4小时。 当蒙古青年开始学习汉语、使用微信支付时,文化认同的回归或许比政治统一更有意义 中国放弃的不仅是土地索求,更是陈旧的地缘博弈思维,获得的不仅是北方安全,还有新型国际关系的构建智慧。 当我们在呼和浩特眺望乌兰巴托的灯火时,或许能理解:真正的统一从来不止于疆域缝合,更在于文明共鸣的绵长交响。