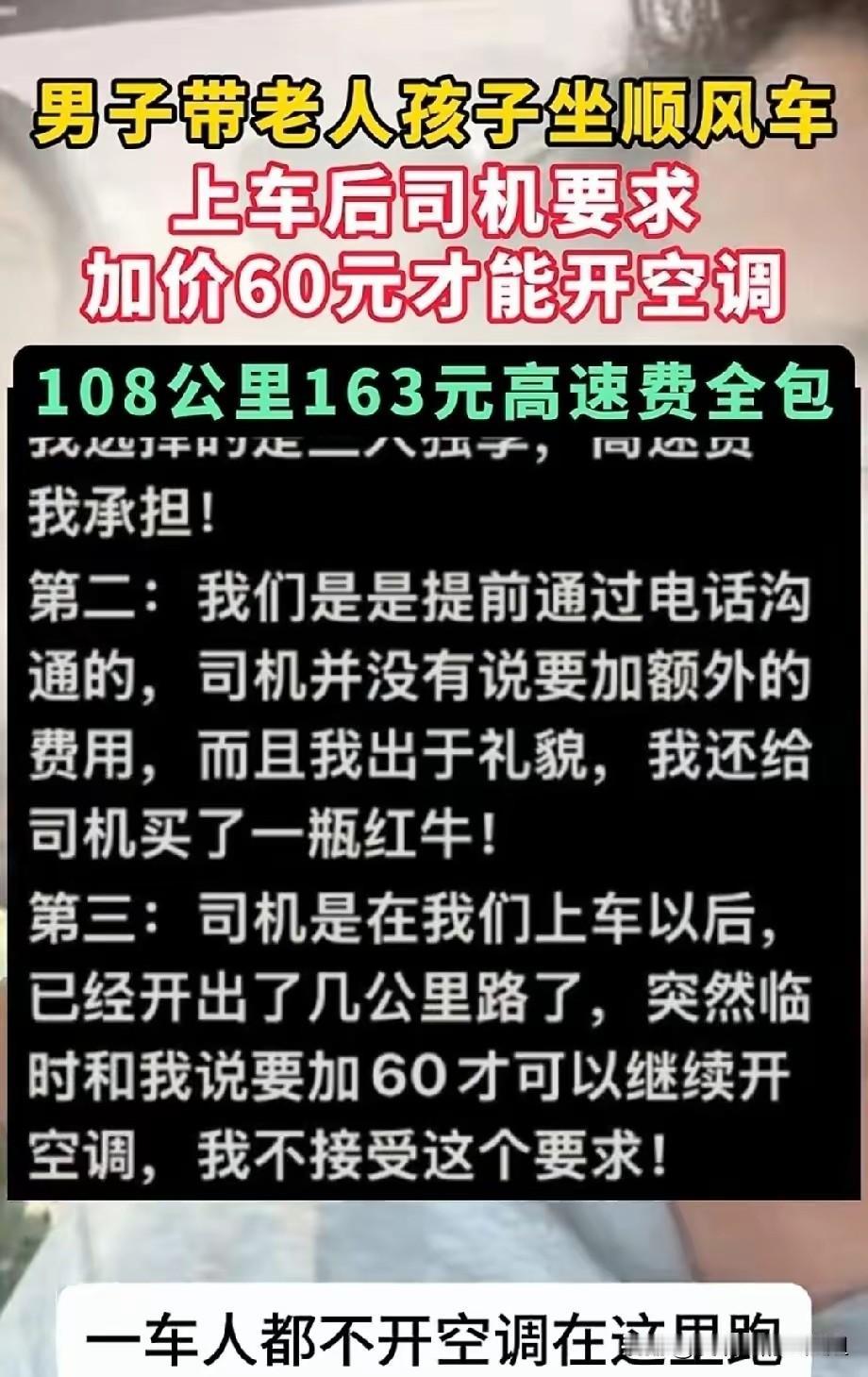

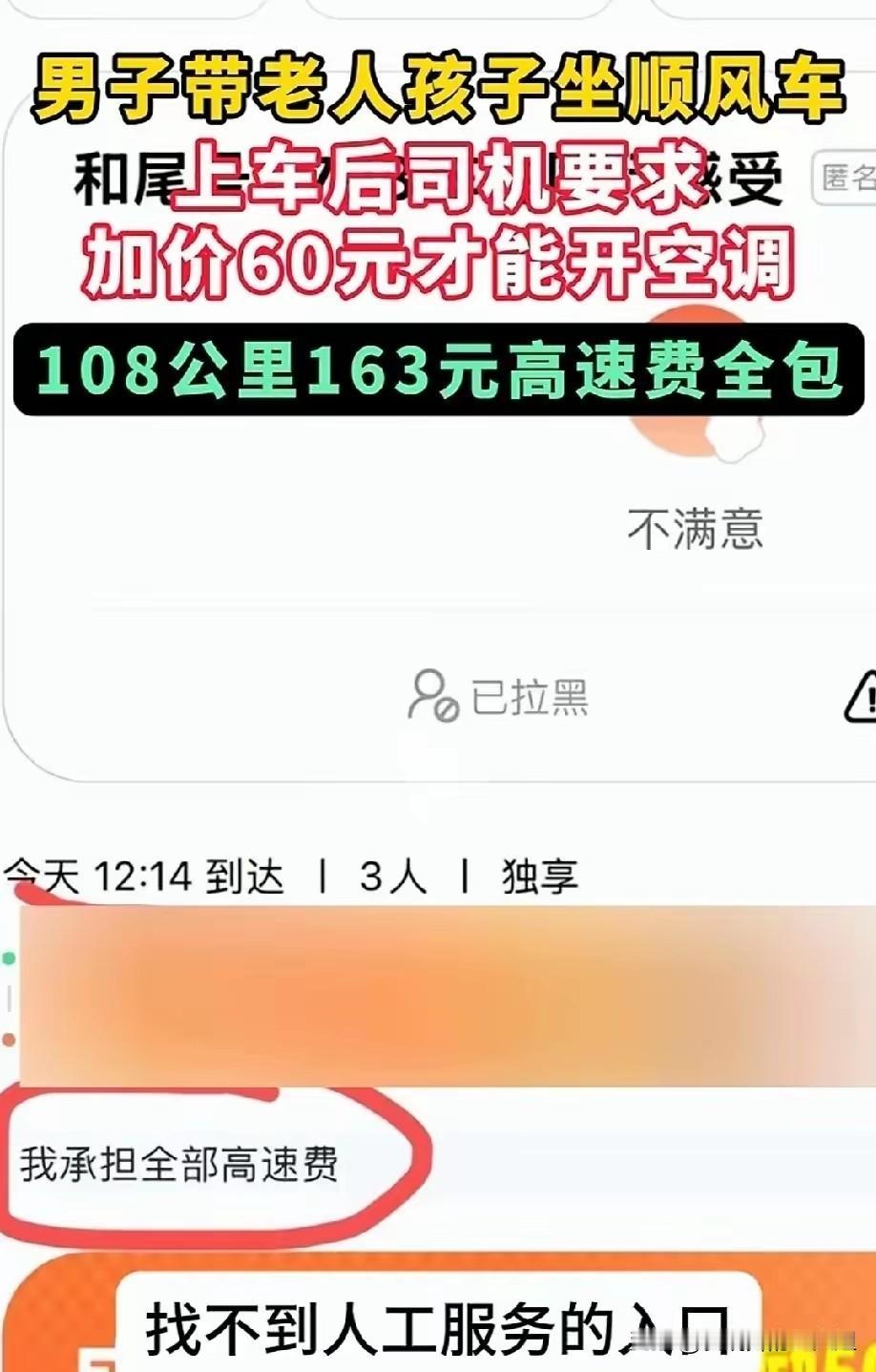

湖南,男子带一家老小打顺风车,108公里163块钱包高速费。途中因车内闷热,残疾的高龄奶奶,和年幼的孩子受不了,男子让司机开空调,司机要求加60块钱。男子认为,双方沟通时,司机并没提加价的事,司机也很犟,不加钱,就不开空调,还把车窗锁死。男子打客服电话投诉,客服电话竟是个摆设,永远打不通。男子气的将视频发布到网上,没想到,结果却适得其反。 视频发上网,评论区却翻了车。不少人算起经济账,觉得108公里才163块,刨去油费、车辆损耗和平台抽成,司机确实赚得少,开空调增加的成本谁承担? 甚至有声音说,顺风车不是专车,不能既要极致低价,又要求五星服务。可这些账,算不清高温下残疾老人和孩子所承受的真实煎熬。这趟旅程的核心矛盾早已超越了几块钱的电费,直指顺风车这种出行方式的模糊地带:它到底是“共享互助”还是变相的“低价营运”?司机觉得委屈,乘客感到愤怒,这种认知错位成了无数纠纷的温床。 平台在这场争执中神奇“隐身”了。客服电话打不通,绝非个例。等到事情闹大,平台往往才会介入,对违规司机进行处罚,甚至永久封禁账号。但这种事后处理,并不能弥补过程中的监管缺失。从法律角度看,司机在行程中单方面要求加价,甚至因未达目的而锁闭车窗,不仅违约,还可能侵犯了乘客的公平交易权,甚至涉及限制乘客人身自由的风险。有法院明确判决,网约车平台作为服务的组织者和监管者,需要对司机行为负责,未尽到安全保障义务时需承担相应责任。 为什么司机总想“额外创收”?背后是行业饱和下的利润摊薄。油价、平台抽成、车辆损耗,压得司机喘不过气。但这不是把成本转嫁给乘客的正当理由。有专家指出,解决问题的根本在于平台要建立更透明、合理的定价和费用分担机制。比如高速费、空调费等额外费用,完全可以在下单前就明确提示,让乘客自主选择,而不是等上车后变成“强制消费”。 乘客的维权意识正在觉醒。像三亚、重庆等地,对于司机诱导取消订单、线下加价的行为,交通执法部门会开出罚单。遇到类似情况,最好的做法是保留所有证据:订单信息、聊天记录、录音录像,下车后第一时间向平台和交通运输监管部门投诉。必要时候,像案例中那样,通过法律途径维权,哪怕只索赔1元,也具有重要的象征意义。 这件事最让人无奈的,是它几乎成了一个无解的死结。司机觉得不赚钱,乘客体验糟糕,平台看似居中调停实则规则模糊。共享经济的善意,在现实成本与利益的挤压下变了形。或许,我们需要思考的是,如何让规则更清晰,让监督更有效,让沟通更顺畅,而不是让本该便利的出行,变成一场又一场的“高温煎熬”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![北方某船坞航拍图[墨镜]004的建造正如火如荼展开!图源推特烽火问鼎计划](http://image.uczzd.cn/18112768340830971839.jpg?id=0)