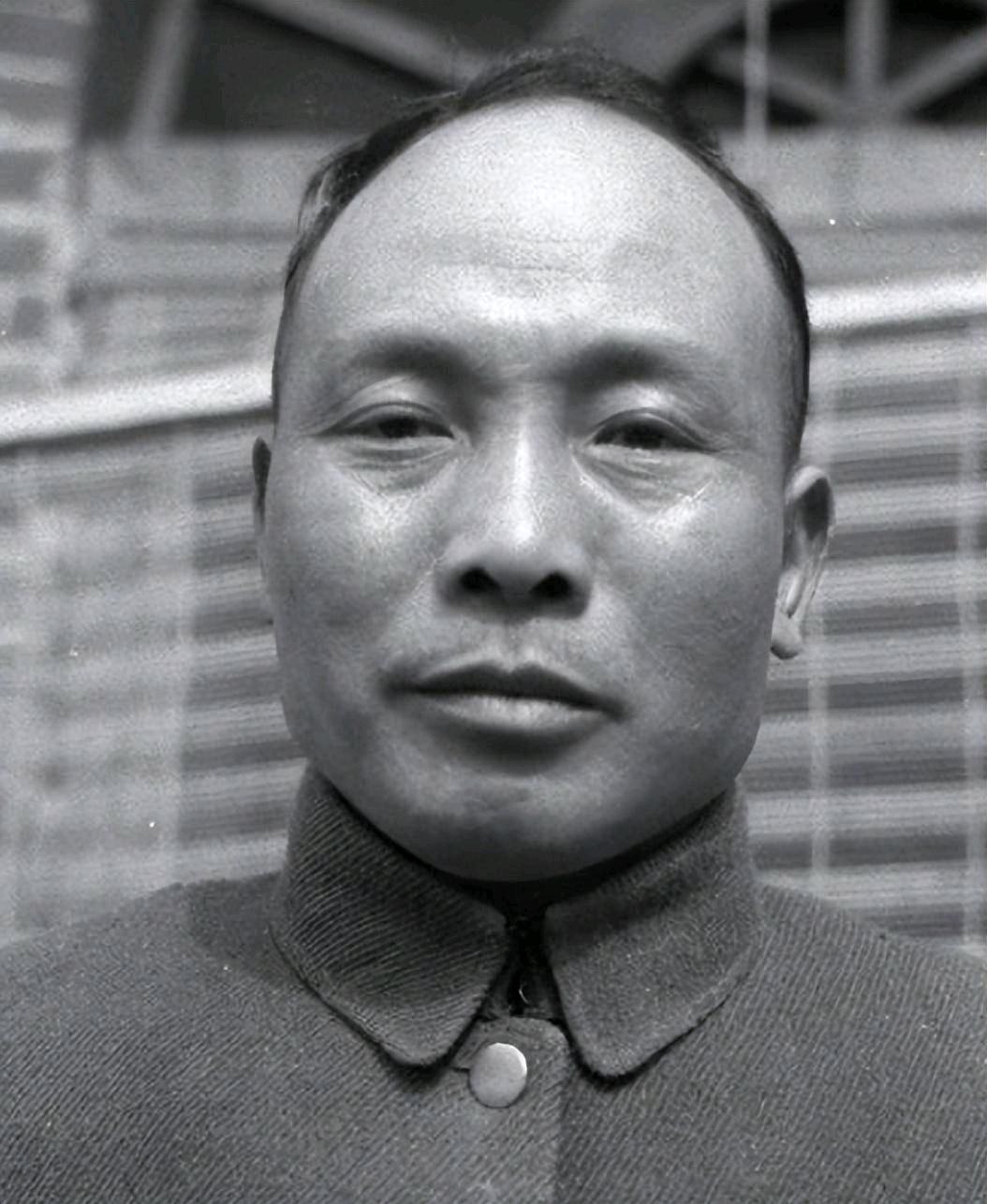

1963年,蒋介石想反攻大陆,他找到陈诚,想跟他讨论一下。结果,讨论的过程中,两个人都撕破了脸皮,陈诚是极力反对反攻大陆的,而蒋介石却认为他是软骨头。 说起陈诚这人,他在国民党里算是资历深厚的老将,早年跟着蒋介石打了不少硬仗,从北伐到抗战再到内战,是标准的“黄埔系”骨干。 蒋介石对他一直颇为倚重,甚至一度把他当成接班人来培养。但陈诚和蒋介石最大的不同在于,他是那种务实型的官僚,讲究实际操作,不太愿意做表面功夫,更不愿意打无准备之仗。 尤其是在台湾稳定下来之后,陈诚逐渐倾向于“建设台湾,谋求长远”的思维,这与蒋介石那种“时刻准备反攻”的执念格格不入。 1963年这个时间点,其实非常关键。外部环境已经发生了剧烈变化。一方面,美国对蒋介石的“反攻大陆”计划态度越来越消极,甚至可以说是明令禁止了。 美国当时更关心的是冷战格局的稳定,尤其是刚发生不久的古巴导弹危机让华盛顿对地区局势尤其敏感。 另一方面,大陆在经历了三年自然灾害之后,逐步恢复经济秩序,内部并没有出现蒋介石所期待的“民变”或“政变”迹象。 可以说,蒋介石所设想的“天时地利人和”根本不存在。可他依然想搏一把,这种战略思维其实和他个人的心理状态密切相关。 蒋介石始终认为,自己不是失败者,而是暂时失利。他对大陆的执念不仅是政治诉求,更是个人荣誉的延续。 他对“反攻”的执着到了几乎固执的程度,哪怕现实已经一再击碎他的幻想。1963年他提出新的“反攻计划”,试图通过特种作战、心战宣传等手段在大陆引发动荡,再配合军事行动一举“收复失地”。 而陈诚显然不买账。他认为台湾的首要任务是经济建设,是制度巩固,是教育改革,而不是发动一场几无胜算的战争。 其实陈诚的判断并非单纯的“消极保守”。他在担任“行政院长”期间推行了一系列改革措施,包括土地改革、地方自治、经济自由化等,这些政策为台湾后来的经济腾飞打下了基础。 他的思路是,只有把台湾打造成一个稳定、富强、有制度优势的地区,才能在长远上对大陆产生吸引力。 这种“软实力影响”的战略路线,放到今天来看仍具现实意义。可以说,陈诚的“反对”,并不是对蒋介石个人的否定,而是对当时整个战略方向的重新评估。 而蒋介石之所以对陈诚的态度如此强硬,甚至上升到“撕破脸皮”的地步,很大程度上也是因为他感到了孤立。 到了六十年代,国民党内部已经分化明显。军方高层有的仍然支持反攻口号,但更多人已经倾向于维稳路线。 蒋经国虽然表面上支持父亲,但内心也更认同陈诚那一套实用主义。再加上美国方面不断施压,蒋介石其实面临空前的战略孤立。 今天回头看那场争执,我们可能会更容易理解陈诚当年的立场。他的谨慎与现实主义并不是软弱,而是一种长远的战略考量。 反观蒋介石的坚持,虽然令人敬佩其意志坚定,但在战略判断上确实存在比较明显的盲点。他高估了自身实力,也低估了对手的稳定性,更忽视了国际环境的变化。 我们再提起1963年的“反攻争执”,并不是要简单评判谁对谁错,而是要从中看清一个问题:战略决策,不能只看愿望,还要看条件。 在权力结构内部,有不同声音其实未必是坏事,关键在于有没有人能跳出情绪和立场,真正从国家和人民的角度出发。

笨笨

从陈诚的表现来看,他有可能是一直没有暴露,级别比吴石将军更高的潜伏者。

用户17xxx58 回复 10-31 06:55

想多了。

用户48xxx70 回复 10-30 23:42

他不可能

ZJW

1963年了,老蒋真的是想反攻大陆吗?无非就是做给美国人看,要狗粮罢了。

用户10xxx04

陈诚是卧底吧

柳王爷 回复 10-31 12:02

他是老蒋的干女婿哪里来的卧底

balabala 回复 11-17 12:57

不是的!陈诚发现老蒋是卧底……😄

阳Z

陈诚更为务实,虽然军事才能一般,但人品还是不错的,也懂得感恩

Xxxxl

蒋一直以来都是: 盲目自大! 心胸狭隘! 刚愎自用的阴暗之人!

黎明·朝阳

蒋明知不可能,却执着于此,说白了,就是一个为了号召力而存在的空想而已!幸好陈诚不是汤恩伯,不会唯命是从;要是蒋以此事和汤恩伯商量,汤恩伯肯定不敢反驳,于是,台湾肯定大乱

foxwu

1965年两次大海战国民党海军都打了败仗,常凯申才断了反攻大陆的念想

仙水忍

你别走,我吹鸡,分分钟打爆你,有种你别走啊。。。。光头就是如此,明明打不过,还嘴硬,就是想让人陪他唱双簧而已。

不忮不求

据说蒋败退,陈接蒋随口说安排在了台湾最高级的草山饭店,蒋老脸一沉,后来就给山改名儿了[捂脸哭]

zxg2178

陈诚几个孩子基本上都是博士 就这一点可以判断这个人不差 打战不行 但其他方面真的没说的

遍净天

陈诚的策略是正确的

大副

陈诚很明白,作为偏安政权台湾早晚都是回归大陆一条出路!没有第二个可能!

用户83xxx37

明知不可为可偏要为之!

昕昕

你胡说

杜国桢

起源于黑帮,媚日汉奸的组织!失败是注定的。

用户13xxx07

美国人支持陈诚搞台独。

二月的风 回复 12-03 00:14

陈诚不可能搞台独,论民族气节,陈诚远强于蒋,抗战陈诚是主战派。

用户17xxx96

风云时代看陈诚

用户18xxx24

重生回到1963年之反攻大陆

北斗星

鸡蛋碰石头来了

balabala

陈诚是干女婿!!!