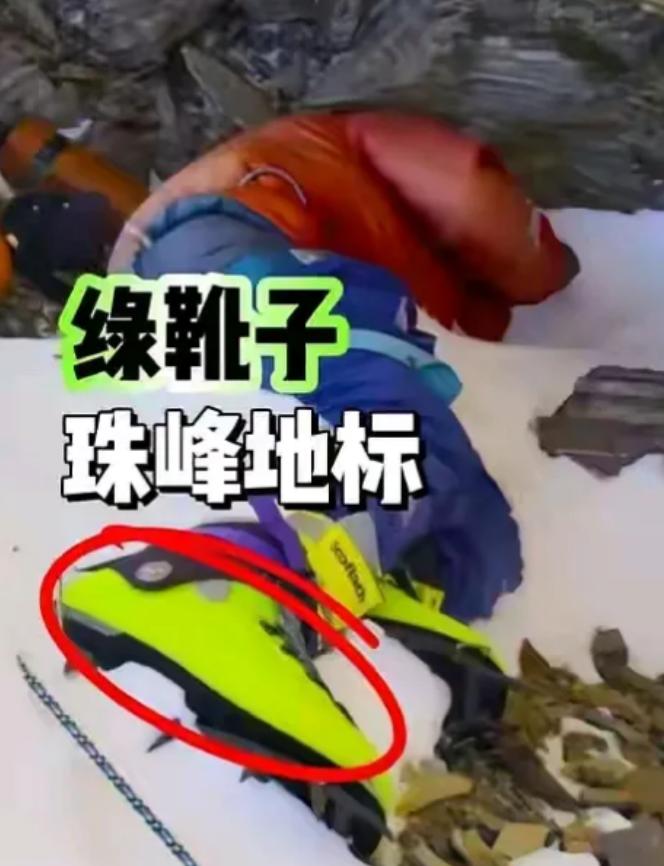

搬运尸体下山要7万美元/具,目前珠峰上有340多具尸体,去年的春季又新增12具遗体。图1的一面小红旗代表一具尸体,越接近峰顶尸体分布越密集。海拔超过8000米后,人体会进入缺氧、严寒、脑水肿风险飙升,一旦倒下几乎无法获救。珠峰是很多人的梦想之地,也是全球海拔最高的“露天坟场”。 大家怎么看,一起评论区唠唠! 截至2025年,珠峰上静静留着340多具遗体,南坡尼泊尔方向最多,约占六成,北坡西藏大概120具,去年春天又新增12具。 而搬运一具尸体下山要7万美元,至少需要四五个夏尔巴人拼命耗上几天,有人感慨:这座山,既是梦想的终点,也是全球最高的露天坟场。 很多人以为危险在登顶,其实多数人倒在返程。 登顶窗口期短,所有人都挤在同几天冲峰,瓶颈路段一下子人满为患,海拔超过8000米,被称作“死亡区”,空气稀薄到只剩下平地三分之一的氧气。 人在那里,每迈一步都像背着石头,缺氧、失温、脱水、脑水肿接踵而来。 前一秒还在坚持,下一秒可能直接倒下,几乎没有人能在这种高度被救回来。 为什么遗体拉不下来?首先直升机飞不上去,空气太稀薄,旋翼打不出升力。 还有就是,只能靠人力,可搬运一具尸体需要完整的绳路、固定、下放流程,耗费巨大体力和时间,费用里包含向导报酬、氧气、设备等,算下来就是7万美元。 而搬尸的人自己也可能丢命,很多夏尔巴人都承认,他们接这种活心里发毛,结果就是大多数遗体只能留在原地,被风雪覆盖,慢慢成了后人必经的“路标”。 商业化也让这条路更拥挤。 十年前,尼泊尔每年发三百来张许可证,如今涨到八百张,一个三五万美元的登顶套餐,雇几名夏尔巴人帮背氧气、搭绳索,感觉谁都能“买”一次登顶机会。 结果个体死亡率从上世纪的10%降到了3%,但因为人太多,总数反而一年比一年高,有人说这已经变成了一门“死亡生意”,堆积的遗体就是最冷酷的注脚。 珠峰的问题不仅是人留在山上,更是环境账越来越沉重,每年登山季结束,山体上会留下十几吨粪便、成堆氧气瓶和八吨以上垃圾。 零下的温度让这些东西几乎不会分解,细菌和病原体跟着雪水下泄,可能污染下游的水源。 随着全球变暖,冰川后退,那些被埋了几十年的遗体和旧垃圾反而慢慢露出,冰层里的尸体液体还会加速冰川消融,也有科学家预测,到2035年,珠峰大本营附近的冰川可能会后退两百米。 南坡尼泊尔的管理一直被批评,许可证卖得多,一年能赚两千万美元,可投入在清理和救援上的资金寥寥,新规里强制每个登山者下山时带8公斤垃圾,却对遗体避而不谈。 对比之下,北坡西藏方向执行的是强制登记装备、下山称重、定期清理制度,死亡人数和垃圾残留都明显更低。 至于这些遗体的处置,家属和登山者自己也面临艰难选择,有人希望拉下山安葬,可7万美元的费用和高风险让大多数家庭只能放弃,有人接受就地掩埋,或者干脆留在山上算是归宿。 他们合同里常常直接写明“不负责遗体运输”,保险也不涵盖这类费用,夏尔巴人更有文化禁忌,觉得触碰尸体不吉利,即使勉强有人愿意,也得支付额外补偿。 那怎么办?解决办法还是要从制度入手,首先是限流,把许可证和人数和天气窗口挂钩,避免瓶颈路段拥堵。 其次是费用里单独抽出一笔基金,专门用来遗体和垃圾清运,不再让家庭单独承担,再就是强制购买救援保险和透明的信息披露,让风险可见。 而登山垃圾也该闭环处理,拾便袋、称重核验、甚至移动厌氧设备都能试点,最后是建设真正的高海拔救援能力,设立医学前哨、制定标准操作流程,让救援不再是拼运气。 要衡量治理效果,不能靠口号,而是靠指标。 比如:8000米以上的事故率,下撤路段的死亡占比;每年清运多少吨垃圾、多少氧气瓶;遗体清运申请和完成率差距;许可证数量和峰顶人数的拥堵时长;水质污染和冰川退缩速度。 这些才是能对现实说话的硬数据。 说到底,珠峰不是冷血,而是代价摆在那里,七万美元一具尸体的账单,早该提醒人们,第一道安全线不是勇气,而是限流、规则和真算账。 梦想当然珍贵,可梦想如果踩在尸体和垃圾上,就会变味,珠峰留给世人的警示很简单,攀得再高,敬畏自然才是唯一的生路。 对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)