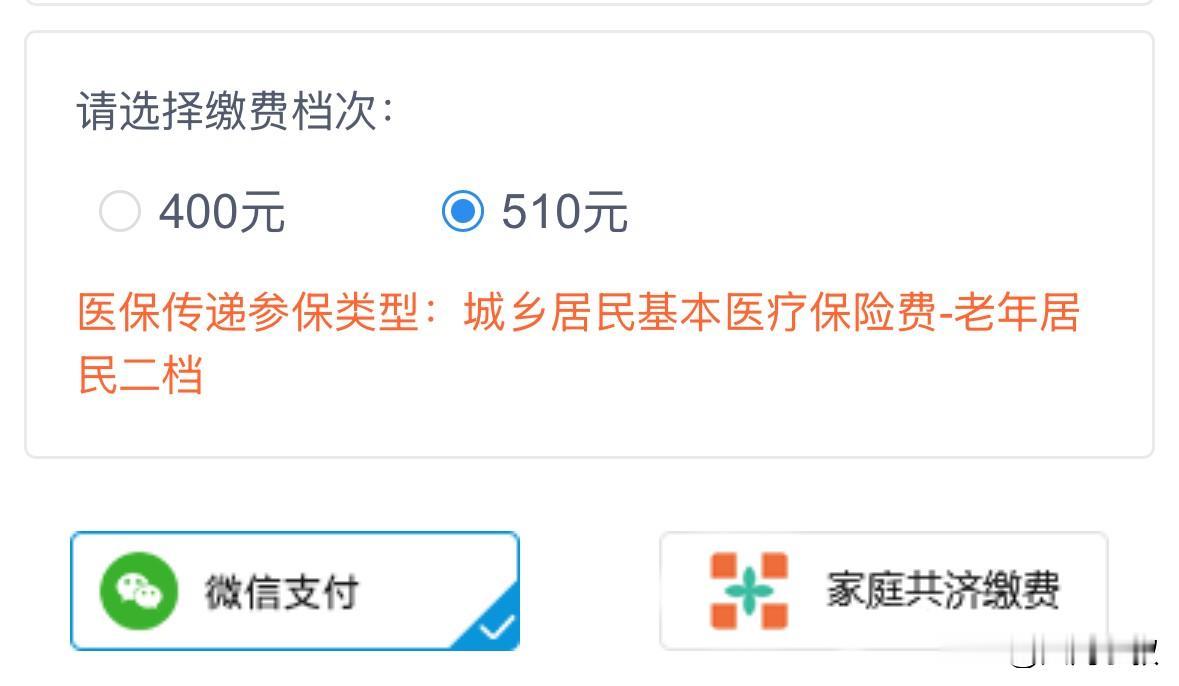

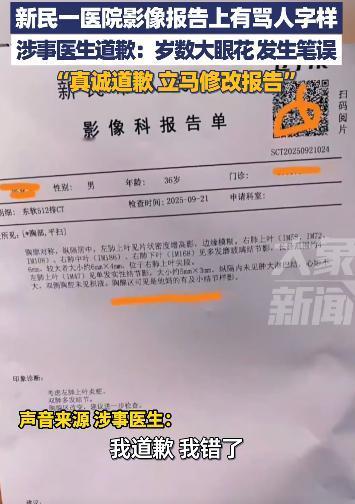

住院15天就被催转院?不是医保卡你,是背后的“钱逻辑”变了 “住院别超15天,不然医保不报,还得转院”——这说法在病友圈传了好多年,不少人真遇到过:病情刚稳点,医生就劝转去下级医院,甚至让先出院再入院。有人骂医保“不近人情”,也有人怪医院“推卸责任”。但真相是,国家从来没出过“15天转院”的规定,催你转院的背后,是医保改革后医院和患者都没摸透的“新规矩”。 先给大家吃颗定心丸:医保报销和住院天数半毛钱关系没有。国家医保局早明确说了,只要你住的是定点医院,治的是医保目录里的病,用的是合规药,哪怕住满一个月,该报的照样报。广州的冯女士就踩过这个误区,她80多岁的母亲患脑中风后卧床,住院12天就被医院劝转院,以为超15天医保就断报,硬生生两个月内换了4家医院,折腾得老人苦不堪言。后来她打12393医保热线咨询才知道,这根本是医院的“土办法”,不是政策要求。 既然没规定,医院为啥非催着转院?核心原因就一个:医保付费方式改了,医院怕亏钱。 以前医保是“按项目付费”,你做个检查、用瓶药,医保就给医院报一笔钱,住院越久、项目越多,医院赚得越多,自然不催你走。但现在推行DRG/DIP改革,变成了“按病种打包付费”——比如治一场肺炎,医保提前定好给医院1.5万元,不管你住10天还是20天,就这么多钱。要是病人住超了天数,花的钱超出这个打包额度,多出来的部分得医院自己扛。 有个二级医院的院长算过一笔账:一个脑梗康复期的病人,医保打包价是2.8万元,前15天治疗花2万,刚好在额度内;但要是住到20天,后续的床位费、护理费、药费加起来得超3.5万,医院就得亏7千块。对三甲医院来说,还能靠外科、骨科这些“赚钱科室”补亏,但二级医院科室少,根本没这个缓冲空间,只能想办法让病人“按时走”。 还有个绕不开的原因:病床要让给更急的人。三甲医院的床位本来就紧张,每天都有急危重症病人等着住院。要是康复期的病人长期“占床”,心梗、脑出血这类急需抢救的患者可能就得在走廊等床位。按三级诊疗的规范,病人度过危险期后,转到下级医院做康复治疗,既能享受针对性护理,也能把大医院的资源留给真正需要的人。但问题是,很多地方的基层医院康复科、老年病房没跟上,转过去后缺设备、缺护工,患者自然不愿意走。 不过也得承认,有些医院确实“玩起了小聪明”。比如有的医院会让病人住满14天先出院,隔天再办入院手续,这样就能重新算一个“新病例”,再拿一份医保打包钱。这种“分解住院”的操作,表面看医院不亏了,但患者得反复做检查、办手续,花的钱可能更多,医保基金也被浪费了。 遇到被催转院的情况,别慌,这三种情况要区别对待: 如果医生说“病情稳定了,适合去康复医院做后续治疗”,先别急着拒绝。可以先问清楚转去的医院有没有相应的康复设备,医保报销比例是不是一样,要是条件差不多,转院其实是好事——大医院治急症专业,基层医院护理解康复更细致。 要是病情明明没好,医生却以“住院超期”为由催转院,这时候就得硬气点。第一步,让医院书面说明“为什么必须转院”,拿不出医学依据就是违规;第二步,直接打当地医保局电话投诉,这种情况一告一个准;第三步,保留好自己的诊断报告、用药记录,作为维权的证据。 还有种特殊情况,比如癌症晚期、失能老人这类需要长期住院的患者,现在政策也在补漏洞。广东、浙江等地已经开始试点“按床日付费”,对这类患者不设打包额度,按实际住院天数给钱,医院不用再为“长住院”发愁,患者也能安心养病。国家医保局也说了,会用好“特例单议”机制,给复杂重病患者兜底,不让控费影响治疗。 说到底,“15天转院”的争议,不是医保改革错了,而是改革还没完全“接好地气”。DRG/DIP改革本来是为了杜绝过度医疗、挤掉费用水分,但要是基层医疗配套跟不上,医院和患者就容易陷入“两难”——医院怕亏,患者怕折腾。 最后想问问大家:你或家人住院时被催过转院吗?是顺利转到了合适的医院,还是遇到了转院后没人管的情况?你觉得该怎么改,才能既让医院不亏,患者又能安心治病?欢迎在评论区聊聊,也转给正在住院或家里有病人的朋友,别再被“15天限制”的谣言坑了。 需要我帮你把文中的案例替换成更贴近不同地区读者的版本吗?比如增加北方城市的真实案例,让不同地域的读者更有代入感。异地转院

按病种付费就是一个病,就这些钱花完了就走人,你还想治病,还想吃药是不可能的。没人付费,让医院给你治病再给你掏钱吗?不是医院给你不给你治,而是你不会长病,你长病要长医保规它的程度,严重了就是长的不对,那肯定就是你的错了。

dadachon

按作者想法,医院迟早会亏本关门,受苦受难的是群众,应该问这种付费合不合理,

墨者 回复 10-19 09:25

已经关了不少了

用户15xxx17

第一,哪年的新闻?第二,每月800万,你给的吗?第三,这种为了博眼球为了流量的新闻还少吗?

三元

劝出院转院是因为该的检查项目都做完了,转院是让同行再次检查,正所谓自己饱了得分别人一碗粥,出院再入院是再重新检查一遍嘛。住过院的人都知道,50%是检查费,20%是床位费,20%是护理费,只有不到10%的才是药费,没有药怎能治病?

用户15xxx17 回复 10-19 18:33

按你这样计算,不是医院都赚翻了?可是现实是从2022年开始全国的医院大面积亏损,2023年大量的民营医院开始倒闭和零星的公立医院发不起工资买不起职工的医保社保,到了2025年已经有不少的公立医院倒闭。三明医改就快全国推广了,到时候,你想去医院看病未必能看到病。

duang 回复 10-20 07:37

你说这话是因为你现在还没到需要医院和医生的时候,放心会有那天的。

用户15xxx17

欢迎这个作者投诉,特别是你教大家动不动就投诉医保,可以试试最后吃亏的是医院还是患者。

三元 回复 10-16 22:09

10年前就是因为有这些人投诉医院开大处方,结果医院躺平了,导致现在只检查不开药的场面。

不羡仙 回复 三元 10-20 07:28

我们有些乡下来县里看病的,人家就是说开几个月,不然人家做班车来县城一趟几个小时,还要转车,有时候检查一下一天都搞不完。住在附近的倒是无所谓,

传言

典型的精致的利己主义者,现在这种人是越来越多了[并不简单]

TTKKGB

只给100元想吃满汉全席,可能吗

林浩

切!新闻里的那个拖着不给死,每月800万的是假的么

duang

确实政策没有明文规定只能住十五天。但要符合政策就只能让你住15天。不然罚款下来了,不等于是你让医护人员出钱给你看病?虽然说有时候申诉有效,但申诉不要付出时间成本?准备材料不麻烦?就如同见义勇为还要自我澄清,那谁还回去见义勇为?

用户36xxx86

让你转院继续报销就不错了!现在都是15天出院,然后15天以后才可以二次住院!

用户83xxx21

十

用户10xxx41

说来说去还是没说到点子上,归根结底就是医院想在国家与病人身上多捞点钱💰而已

一个胖子

现在这里有两个患者。一个年纪大,一堆基础病,收住院要查这查那的,drg大概率超;另一个年纪小,没有基础病,但是是另一个皮毛轻症,drg虽说收益不高,但最多小亏。现在请你选择你收哪个住院[抠鼻][抠鼻]。啥?不能拒诊患者?你去瞅瞅卫生法,是不能拒诊急症患者,又没说门诊,进了急诊留观我楼上满床你也上不来啊[doge][doge][doge]

用户10xxx69

有的医院弄假住院病人骗医保,医保局走马观花查不出来,15天肯定让你转医院

彼岸花

按病种付费是上边规定的铁律,花少赚的不临床,超了双倍罚。这就医院

志同道合

医疗体系本就是错误❗ 应先预防而不是治❗医院更不是盈利机构❗

heanjing123456 回复 10-19 12:07

那你让国家拨款给医院啊现在国家的政策是医院自负盈亏啊

heanjing123456 回复 10-19 12:08

医院亏钱就会扣护士和医生工资,你上班单位扣你工资你愿意啊

用户16xxx40

关键是“稳定”有没有标准?一个病可能在小医院是危重,可是到了大医院和其他更重的病一比,就算稳定了。这种有没有标准?比如要保证半年不再得病才算稳定

用户10xxx52

按日付费,每天100多,你觉得医院暴力?

用户34xxx64

患者你跟医生硬气?你是想转行学医?

用户10xxx47

bj wjw 宣布 换药按次收费 据说华佗已经活了!

事实求是不装逼

住十五天只花两万,你自己信吗?

黑夜

有医保跟没医保两个价格的医院就得罚死他们,现在有些医院真扯淡,软组织疼痛做微创去一次得查一次超声这不妥妥的过度医疗吗?

用户15xxx17 回复 10-19 18:35

因为中国医疗市场就没有真正市场化,所以你还能大放厥词。

一棹烟波 回复 10-20 22:49

废话,当然做一次查一次,这叫留存证据,避免有些人日后说没做好扯皮。不就和搞行政的一样,做了什么事要拍照留待上级检查一样。

千翼

国家是国家,医院是医院。。[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]

都是豆子惹得锅

医保局可以自己开医院 多好 自由竞争

用户58xxx84

按病种付费就是扯淡。。。有些人生着多个病进来,你该怎么处理