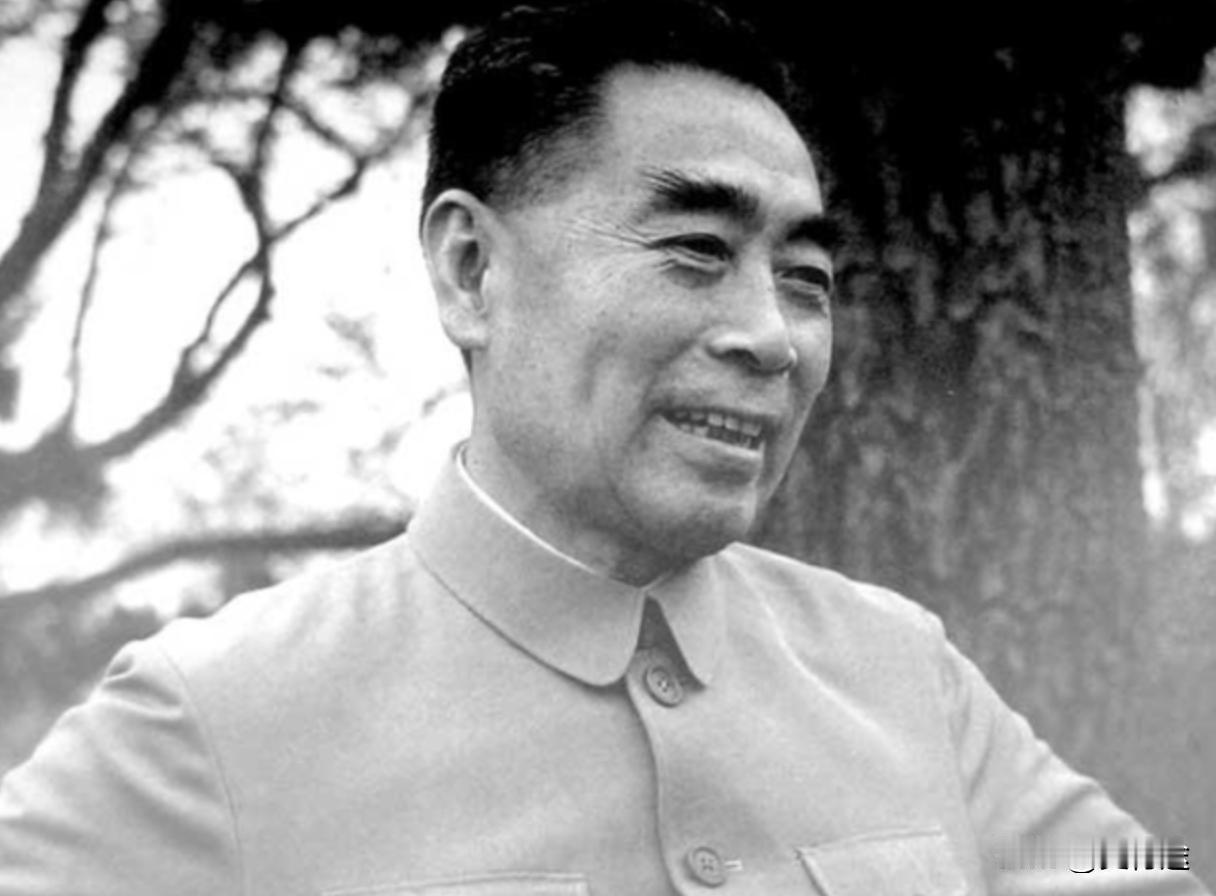

陈毅明明不符合授衔条件,为何周恩来力荐陈毅当元帅,还破了一例 1955年秋天,怀仁堂外头风有点硬。授衔那天,红旗挂得高,阳光照在台阶上,有些刺眼。 陈毅站在队伍里,军装挺,肩章上的金星闪得人眼晕。 谁都知道,他是“破了个例”的那一个。 这场授衔,从三年前就开始准备了。制度照着苏联的样式来,套用了一套军衔框架,元帅、大将、上将,一直到校官,划分得清清楚楚。 文件上写得明白:元帅必须是亲手创建或指挥过成建制战役军团的高级将领,还得战功突出。 这标准一摆出来,能进前十的,屈指可数。 陈毅当时的身份是国务院副总理,主要负责外交工作。 人不在军队里,早脱了军装,按理说,这种情况不该授衔。刘少奇当时就持这态度:授衔得按规矩来,不能随意破格。 话说得硬,没留什么余地。 可名单一直迟迟定不下来。一个名字总卡在中间——陈毅,他不是没资格。从南昌起义到新四军,再到华东野战军,他一路走下来,资历在那儿摆着。 问题就在于,他已不在部队当差,不符合眼下的规矩。 粟裕的名字一开始是在前头的,打仗确实猛,尤其是解放战争那几年,几场关键战役,他都扛了主责。淮海一战,敌人伤筋动骨,粟裕的指挥起了大作用。 毛主席都说,粟裕用兵,有数,按战功来说,他是没悬念的。 可粟裕这个人,一直不爱抛头露面。他推过不少职务,1945年,让他接华中军区司令,他自己说不合适,推荐了张鼎丞。 1948年,又让他接华东野战军司令,他还是推,说陈毅更合适。 他嘴里常挂一句话:“人得知道自己的位置。”这次授衔,他又是第一个写信上来的,明确表示不想当元帅。 他说得清楚:“评我大将就够了。” 粟裕的态度让不少人都吃了一惊,他不是没资格,而是主动后退。这种退,不是客气,而是真不愿争。 这让名单的排序发生了变化,也让陈毅的名字重新浮了上来。 周恩来一直没明确表态,他坐在桌边听大家讨论,手指轻轻敲着桌面。 直到一次会议上,刘少奇又强调了那条规定,认为陈毅应按非现役干部处理。 周恩来这才开了口,他没急着争辩,转了个弯,说:“苏联的布尔加宁既是元帅,也当总理。”这话一出,屋子顿了几秒。 大家都听明白了,这不是在讲苏联,是在讲道理。 周恩来的话没多,却起了作用。他的意思也清楚:政治象征有时候比条文更有分量。 陈毅这种人,是革命队伍的“老根子”,不管现在在哪个岗位,意义不一样。 最终,名单定下来了。 陈毅进了十大元帅,粟裕退了,成了“第一大将”,事情就这么定了,没再折腾。 授衔那天,陈毅穿着笔挺的军装,站在怀仁堂前。 他表情不多,眼神平和。,粟裕站在旁边,安静得很,人群里不少人注意到这对老搭档,都没说话,只是默默看着他们站在那里。 有人问,粟裕怎么就这么退了?其实他不是不知道那星章代表什么,只是觉得这事没必要争。 他觉得名和实是两回事。 战场上该怎么打,他心里清楚;头上戴不戴星,他没那么在意。 陈毅接过授衔证书时,手没抖,但指节紧了几分。 他没说感言,也没和谁寒暄太多。仪式一结束,他走得很快,一直走到怀仁堂后头的松树边,站了好一会儿,风吹着他的衣角,不停抖动。 这场授衔,从外头看是一种荣誉,其实里头掺着许多事。 陈毅的破例,是有人在后面撑着的。撑他的,不只是资历,还有那层政治上的意义。而粟裕的退,不是因为不够格,而是他真觉得,不必再往前抢一步。 周恩来后来私下里讲过一句话,说:“有些事得有人出头,也得有人退后。”说这话时,他没笑,语气也不重,但意思谁都明白。 这件事定下来后,各方声音也有。 有人说陈毅是“被保送”的,也有人替粟裕觉得不值。可时间一久,声音就淡了。 到后来,人们只记得:陈毅是元帅,粟裕是大将,一个在外交场合上代表国家,一个在军队系统里继续当顾问搞建设,谁也没停下手头的事。 照片挂在军博的墙上。 陈毅站在正中,粟裕略靠边,两个都是沉着的表情。看不出激动,也看不出不甘。照片的背景里,是整齐的军人队伍,是风吹旗动的一瞬间。 很多年过去了,怀仁堂前那块台阶还在,旗杆也还在。 风吹过来的时候,有时候人会想起那年秋天站在那儿的那几个人。 没有谁比谁高一截,也没有谁被埋没。有人向前一步,是有人先退半步换的。 陈毅的肩章,后来被收藏进展柜。 粟裕的大将证章,也放在南京军区的陈列室里。两件东西,摆得不远,像是还在并肩。 怀仁堂的门现在换过漆,但当年那道缝,还留着一丝旧痕。 那天结束时,门关得有点慢,吱呀一声,像是在拖着一段话没说完。 风又吹了一阵,地上卷起几张纸边。站在门外的人,衣角被吹起,脸朝着台阶下的方向看了很久。 没人说话,声音都被风带走了。

淡然面对

胡说八道,除了陈毅,谁能代表南方游击队,新四军,华东野我军,第三野战军?

行者

类似不顾历史真实的文章越来越多了,必然是团伙作案了。没没一定基础的人少看为好。

用户10xxx77

陈老总授衔时还是军委委员怎能不在军中