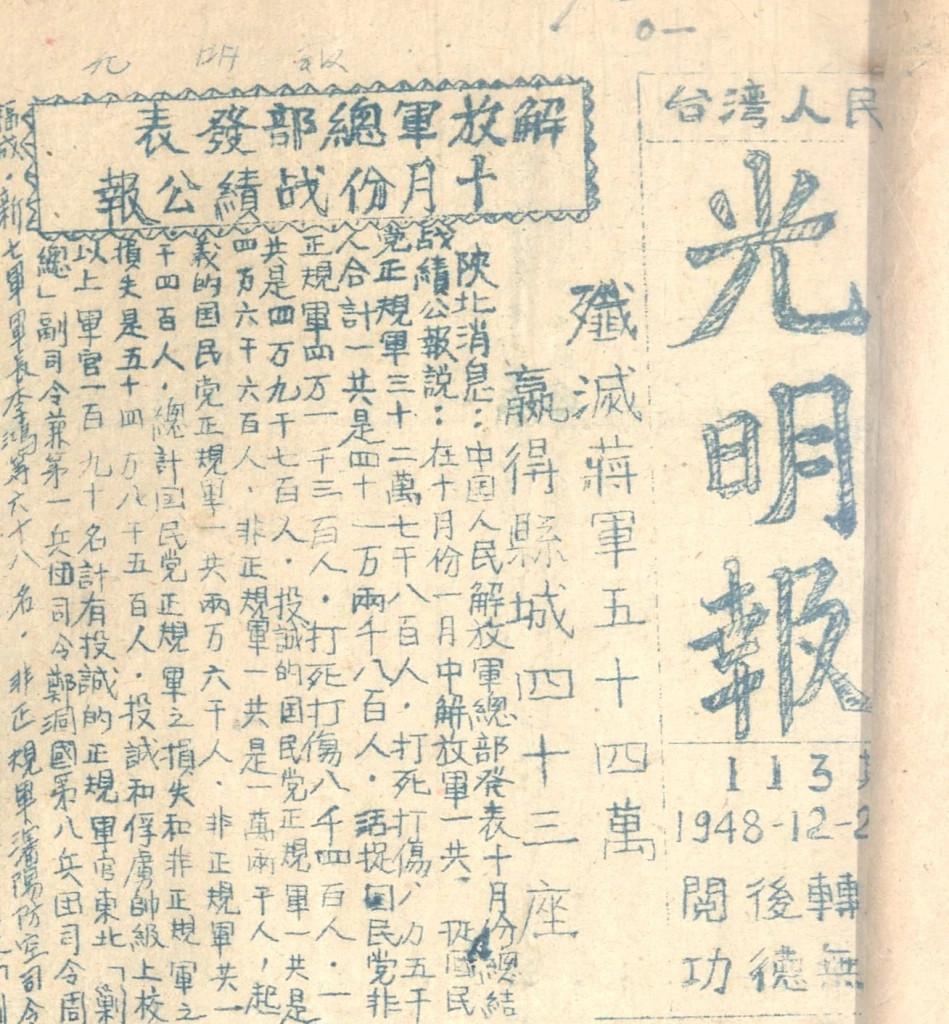

郑丽文公开喊话大陆,请大陆的一些朋友不要对台湾喊打喊杀。 她强调说,要知道台湾被清朝抛弃后,被日本殖民50年,吃了很多的苦。 1895年甲午战争打输了,清政府被迫签了《马关条约》,把台湾割给了日本,从那以后,台湾经历了长达半个世纪的日据时期。 这段历史在台湾人心里留下了复杂的印记,既有对殖民压迫的痛苦记忆,也有对日本现代化经验的复杂情感。 郑丽文这次拿历史说事儿,本质上是想给台湾贴上“被迫分离的受害者”标签,让大陆朋友多些共情。 但仔细一琢磨,这说法里藏着三个“历史陷阱”。 第一,清朝割让台湾是主权丧失的耻辱,可把台湾说成“被抛弃”就像把国家主权比作亲子关系,这哪能划等号? 日据时期台湾人确实受了不少苦,但这不能成为今天政治操作的“道德筹码”,比如1920年代的台湾农民抗争、1947年的二二八事件,背后是殖民压迫和民族矛盾的爆发,绝不是一句“被殖民受苦”能概括的。 第三,把两岸关系简化为“喊打喊杀”的敌我矛盾,既误解了大陆“寄希望于台湾人民”的善意,也忽视了从《告台湾同胞书》以来大陆释放的和平诚意。 放到今天的政治场域里看,这种历史叙事重构有明显的策略性,它试图通过强化“受害者”身份,转移对台湾内部政治矛盾的关注,同时为特定政治势力争取话语空间。 但问题在于,当历史被简化为情绪化的道德符号,反而会遮蔽更本质的议题,比如如何通过对话重建共同历史记忆,在尊重史实的基础上寻找情感认同的交集点。 有意思的是,大陆这边近年提出了“两岸同属一个中国”的历史观,强调从17世纪郑成功收复台湾到1945年抗战胜利台湾光复的连续性叙事。 这种叙事不是要否定台湾同胞的苦难记忆,而是想在更宏大的历史框架下找共识。 举个例子,日据时期台湾同胞的抗日斗争,本身就是中华民族反抗外来侵略的一部分,这种共同记忆的挖掘,比单纯强调“受苦史”更有建设性。 最后说句掏心窝子的话,两岸关系的破局之道,得超越简单的“受害者”叙事,建立基于史实的历史对话机制,应该鼓励两岸学者一起编权威历史读本,把日据时期台湾知识分子的“祖国认同”、抗战期间台湾义勇队的贡献等史实系统呈现出来。 同时要警惕把历史当情绪煽动工具的做法,当政治人物把历史变成“武器”,最终伤害的是两岸民众寻求真相的真诚努力。 真正的和解,始于对历史的共同面对与理性对话,唯有如此,才能让“台湾被殖民”的苦难记忆,转化为推动民族复兴的共同力量,而不是分裂的借口,这种历史智慧的转化,才是两岸关系破局的关键密码。