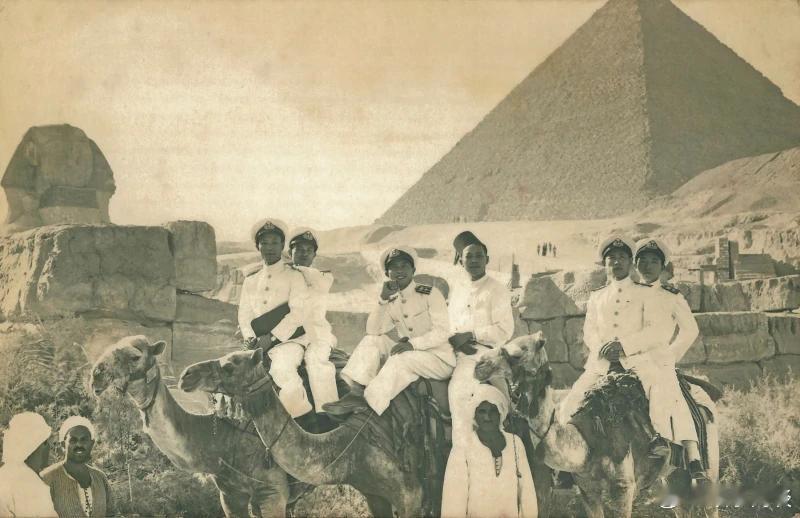

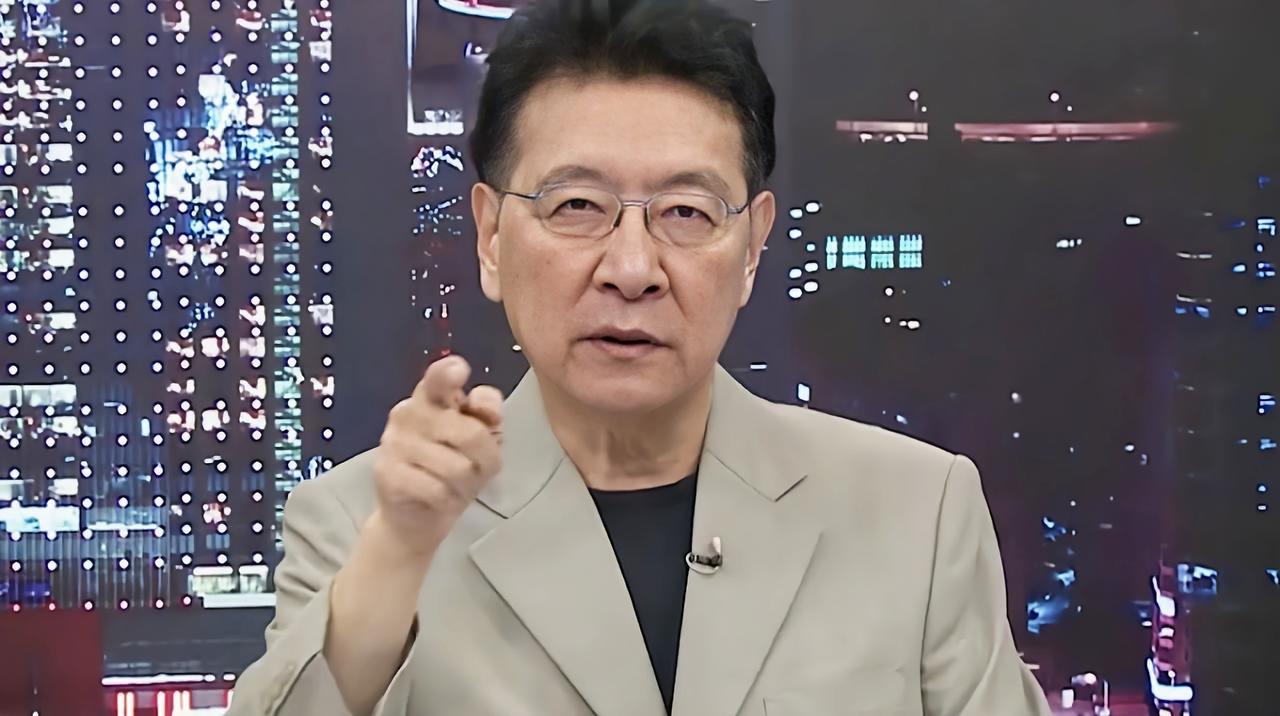

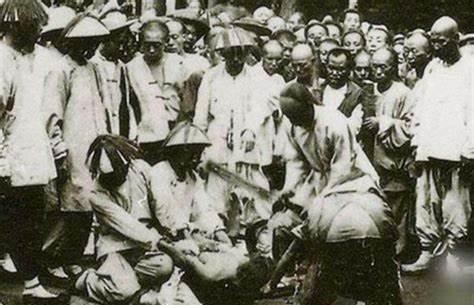

李鸿章1896年访美,被纽约的高搂大厦所震惊,当时看到纽约最高楼时说:"你们这里的大楼,竟然有20多层那么高,我在欧洲的其他地方都不曾看见过,如果我们大清国建造这么高的房子,是不会牢固的!"[无辜笑] 8月28日李鸿章乘坐“圣路易斯号”邮轮抵达纽约,这位73岁的直隶总督兼北洋大臣,刚刚代表清政府参加完俄国沙皇尼古拉二世的加冕典礼,又马不停蹄转向美国,肩负着一项艰巨使命。 纽约港的欢迎仪式规格之高令人侧目,停泊在港口的美国海军舰队鸣放19响礼炮,东部陆军司令卢杰将军亲自登船迎接,码头聚集了超过五千名市民。 《纽约时报》当天的报道用了整整三个版面,李鸿章下榻华尔道夫饭店总统套房,日房费高达100美元,相当于当时普通工人三个月工资,美方这番热情背后,其实各怀心思。 清政府当时的关税税率被限定在5%,这是1858年《天津条约》规定的上限,二十多年过去,列强商品大量涌入,清政府财政收入却被死死卡住,李鸿章此行最核心的任务,就是说服美国支持中国将关税提高到10%甚至12.5%。 李鸿章在纽约停留的五天里,真正让他震撼的是美国工业实力,他参观了百老汇大街上的世界大楼,这栋建筑高达94米,共20层,是当时纽约第二高楼,站在楼下仰望,李鸿章对随行翻译说:“如此高楼,地基如何承重?若遇地震岂不危险?” 在参观格兰特将军墓时,李鸿章脱帽静立了十分钟,1879年格兰特以平民身份访华,两人在天津会晤,格兰特当时直言:“中国最大的问题不是技术落后,而是缺乏统一的改革意志,日本明治维新之所以成功,是因为天皇和政府上下一心。” 9月2日华尔道夫饭店举行了一场两百多名记者参加的新闻发布会,李鸿章面对提问时展现出惊人的外交技巧,当被问及如何看待美国教育时,他给出了具体数据:“美国有公立小学20万所,入学率超过70%,中国的书院和私塾总共不到3万所,只有5%的儿童能接受教育,且几乎全是男孩。” 1882年的《格利法案》(Geary Act)规定华人劳工不得入籍,必须随身携带身份证明,否则可被驱逐出境,他指出:“美国宪法第一条就是人人生而平等,为何单单针对华人?1894年统计显示,在美华工有10.7万人,他们修建了太平洋铁路,却连基本法律保护都没有。” 李鸿章提出的论据很有说服力,他说爱尔兰移民、意大利移民同样从事体力劳动,为何待遇完全不同?若说华工抢走了就业机会,那为什么加州农场主和矿主都在请愿要求放宽限制?事实上是有人利用排外情绪捞取政治资本。 李鸿章开门见山提出关税问题,但克利夫兰的回应滴水不漏:“这需要国会批准,总统无权单方面决定,而且涉及多个条约国,必须共同协商。”翻译成大白话就是:这事我做不了主,你得去找别人。 李鸿章心里明白,这是外交上的软钉子,他立即转换话题,谈起了美国传教士在中国开办的学校和医院,他说:“我本人并不信教,但不得不承认,教会学校培养了大批人才,北洋水师中就有不少军官毕业于教会学堂。”。 9月5日李鸿章离开纽约前往加拿大,美国之行的主要目标,提高关税并未实现,但这次出访的影响远超预期,美国媒体对他的报道总计超过500篇,《哈珀斯周刊》称他为“东方的俾斯麦”,更重要的是李鸿章带回了大量第一手观察资料。 他在给光绪皇帝的奏折中写道:“美国立国仅百年,工商业已冠绝全球,究其根本,在于教育普及、法治完善、上下一心,我朝若欲自强,不可只学其器物,更需革新制度。”可惜这份奏折递上去后如石沉大海,两年后戊戌变法失败,李鸿章的洋务事业也走向尾声。 李鸿章的美国之行既是晚清中国睁眼看世界的尝试,也是传统帝国面对现代化转型时的矛盾缩影,他看到了差距,提出了方案,却无力撼动整个体制的惯性,那句关于高楼稳固性的疑问,与其说是技术上的担忧,不如说是对急速变革的本能警惕。 网友们感慨万千: “这李鸿章也是不容易,七十多岁老人了还漂洋过海去谈判,看着都心疼,大清要是早点开放改革,也不至于让人家看高楼都这么震惊。” “说实话,当年美国排华法案真是黑历史,李鸿章敢当面批评美国人权问题,比现在某些只会抗议的官员强多了!现在硅谷多少华人工程师撑着美国科技发展?打脸啊!” “看完只觉得心酸,他明明看到中外差距这么大,回去后变法却推不动,要是当年真听了格兰德建议学日本维新,说不定历史就改写了。” “说个冷知识:华尔道夫饭店现在是中国安邦集团买的!当年李鸿章住的时候哪想得到一百年后中国人直接把酒店买下来了?” “他最厉害的是既想要西方技术又坚持主权不让步。放现在就是既要引进特斯拉又要搞国产电动车,这思路一点不过时!” 如果李鸿章带着记忆穿越到今日上海浦东,看着比纽约还高的摩天大楼和中国高铁,您觉得他会说些什么? 官方信源:美国国务院历史文献馆