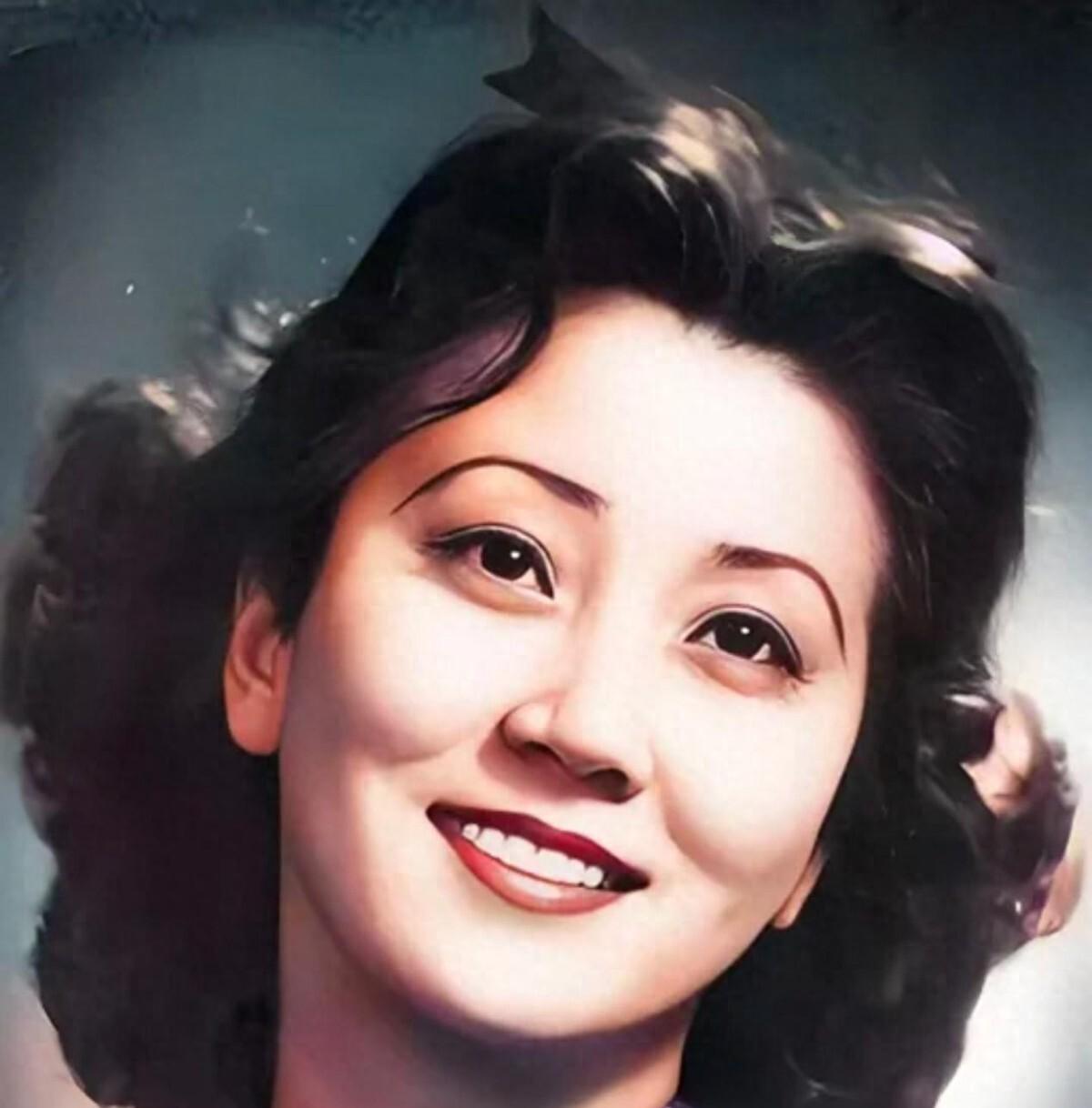

2012年,蒋英在北京逝世,葬礼十分隆重,她的遗体上覆盖着鲜红的党旗,可是,却有人却认为蒋英得到高规格的待遇,是因为科学家丈夫钱学森。 2012年2月5日,92岁的蒋英在北京安然离世,她的告别仪式上,文艺界、教育界、科技界人士纷纷前来送行,向这位中国声乐教育事业奠基人之一作最后的致敬。这种跨领域的悼念场景,恰恰印证了蒋英的人生价值从不由“钱学森夫人”这一身份定义,她在声乐艺术与教育领域的成就,早已让她成为独立于丈夫光环之外的行业标杆。 蒋英的艺术根基,早在青年时期便已扎下。她出身于浙江海宁的蒋氏家族,父亲是近代著名军事理论家蒋百里,这样的家庭背景让她自幼得以接触多元文化与艺术熏陶。1936年,16岁的蒋英远赴德国,先后在柏林国立音乐学院、慕尼黑国立音乐学院攻读声乐,师从德国著名女高音歌唱家玛丽安·施耐德。在欧洲的十年间,她系统学习西洋古典声乐技法,从舒伯特艺术歌曲到莫扎特歌剧选段,都练就了扎实的演唱功底,这为她后来将西方声乐体系与中国民族音乐融合埋下了伏笔。 1947年,蒋英放弃在欧洲已崭露头角的演唱事业,随钱学森回到祖国。彼时的中国声乐教育尚处于起步阶段,专业的声乐教学体系几乎空白,多数从业者仍沿用传统戏曲的教唱模式。蒋英便从中央音乐学院声乐系的讲台起步,开始搭建中国西洋声乐教育的框架。她摒弃“模仿式教学”,主张“以情带声”,要求学生不仅要掌握发声技巧,更要理解作品的文化内涵与情感内核。这种教学理念,在当时的教育环境中极具创新性,也培养出了一批后来的声乐界中坚力量,如歌唱家吴雁泽、傅海静等,他们的艺术成就中,都印刻着蒋英教学思想的痕迹。 除了教学,蒋英的演唱实践同样为中国声乐发展提供了范本。上世纪50至60年代,她多次举办个人独唱音乐会,曲目涵盖德奥艺术歌曲、意大利歌剧以及中国民族歌曲。她擅长用西洋美声的发声方法演绎中国作品,在《康定情歌》《茉莉花》等传统民歌的演唱中,既保留了旋律的民族韵味,又通过科学的发声技巧拓宽了音域、增强了表现力,这种融合尝试,为中国民族声乐的现代化发展提供了重要参考。她还参与了《卡门》《图兰朵》等西方经典歌剧的译配与推广工作,让当时的中国观众得以系统接触世界歌剧艺术,推动了中西音乐文化的交流。 在与钱学森相伴的62年里,两人更像是彼此精神世界的同行者,而非依附关系。钱学森曾公开表示,蒋英的音乐对他的科学研究有着重要影响,“正因为我受到这些艺术方面的熏陶,所以我才能够避免死心眼,避免机械唯物论,想问题能够更宽一点、活一点”。这种相互成就的关系,恰恰说明蒋英从未处于丈夫的光环之下,而是以自身的艺术修养,成为钱学森科研道路上的精神支撑。而她始终坚守在声乐教育一线,即便在特殊历史时期遭遇冲击,也从未放弃对艺术的追求,这种坚守,让她在行业内的声望完全源于自身的专业能力,与任何外部身份无关。 蒋英逝世后覆盖党旗,并非基于配偶的身份,而是对她一生贡献的官方认可。她作为中国声乐教育的奠基人之一,用数十年的教学与实践,为行业培养了大批人才,构建了具有中国特色的声乐教学体系,其贡献早已超越个人领域,成为中国文化事业发展的重要组成部分。这种认可,是对她独立人生价值的最好注解,也打破了“依附论”的片面解读。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。