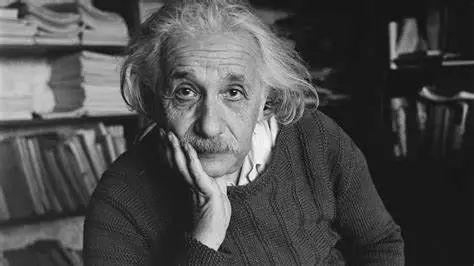

刚刚听到一则令人悲痛的消息,被誉为可比肩牛顿、麦克斯韦与爱因斯坦的理论物理学大师,1957年诺贝尔物理学奖得主杨振宁因病于北京逝世,享年103岁。他的离去,就像一颗巨星陨落,不仅标志着一个物理学黄金时代的落幕,也让全球失去了一位跨越东西方的科学桥梁与人文灯塔。 杨振宁1922年生于中国安徽合肥。他的父亲杨武之可是个了不起的人物,获得芝加哥大学数学博士学位后,回国曾任清华大学与西南联合大学数学系主任多年。杨振宁出生时,父亲正在怀宁一所中学教书,所以给他取名“振宁”。 小时候的杨振宁,那天赋就已经很惊人了。4岁时就认识3000多个汉字,5岁会背《龙文鞭影》,这学习能力,简直让人惊叹。少年时代,他先后在厦门市演武小学、北京教会学校崇德中学、昆明一中等学校就读。中学时,他读到詹姆斯·金斯的《神秘的宇宙》,这本书对他影响极大,他还对父亲说过,自己长大了要争取得诺贝尔奖,那时候的他,就已经有了远大的理想。 抗日战争爆发后,杨振宁和家人先回了安徽合肥老家。1938年夏,国民政府教育部宣布学生可按同等学历报考大学,且不需文凭。杨振宁一听,机会来了,以高二学历报名参加西南联大的统一招生考试,结果没几天,就以出色的成绩被录取了。一开始他因为对化学感兴趣,报考了化学系,后来才发现自己更喜欢物理,就转到了物理系。 1942年,杨振宁从西南联合大学毕业,之后又在西南联大研究所毕业。1943年,他考取公费留学去了美国,在芝加哥大学就读,1948年取得博士学位。1949年,进入普林斯顿高等研究院进行博士后研究工作,并和李政道展开了长达十多年的富有成果的合作。当时的院长奥本海默都很喜欢看他们俩走在普林斯顿的草地上。 1956年,杨振宁和李政道合作研究“θ-τ之谜”,他们经过分析认为,弱相互作用中宇称可能不守恒,还提出了几种检验的实验途径。第二年,吴健雄小组的实验证实了他们的理论预见,他们也因此获得了1957年诺贝尔物理奖,这可是华人首次获得诺贝尔奖啊。后来杨振宁说,他一生最大的贡献,是帮助中国人克服了觉得自己不如人的心理。 不过呢,在杨振宁自己看来,他最重要的成果不是宇称不守恒,而是规范场理论的工作。1954年,他和学生米尔斯提出了杨-米尔斯理论。这个理论可太厉害了,是20世纪物理学的革命性突破,为自然界基本相互作用提供了统一的数学框架,还推动了粒子物理标准模型的建立。虽然杨-米尔斯理论没直接让他们得诺贝尔奖,但从1960年代起,它持续为粒子物理领域输送突破性成果,先后推动7位科学家斩获诺贝尔物理学奖,真是一座科学富矿。 1966年以后,杨振宁长期在纽约州立大学石溪分校执教,还创立并主持了该校的理论物理研究所。他还是多个国家和地区科学院的院士,在香港中文大学任博文讲座教授。1977年,他和梁恩佐等人在波士顿创办了“全美华人协会”,为促进中美关系出了不少力。 杨振宁一直心系祖国,为提高中国的物理研究水平做了很多事。他多次回大陆讲学,1986年推动在南开大学陈省身数学研究所内建立了理论物理研究室,1997年推动创办了北京清华大学高等研究中心。2003年定居清华大学后,他归乡之心更坚定了,2015年4月,正式放弃美国国籍,恢复中国国籍。 定居清华后,杨振宁不仅参与科研,还亲自为学生授课,他想以行动纠正“重科研轻教学”的倾向。他曾说自己没有什么养生方法,可能是基因好,也很幸运,一生还算顺利,平稳的心境对健康有帮助。75岁时他患过轻度心肌梗塞,不过心脏搭桥手术很成功。 近些年来,杨振宁着手整理自己的手稿,2021年5月14日,他把自己办公室和资料室内的图书、文章手稿等2000余件/册无偿捐赠给清华大学。同年9月22日,教育部人员受总书记委托,到清华看望他并为他祝寿。 杨振宁在物理学界的地位极高,物理学家李淼说他属于海森堡、狄拉克这一贡献级别的科学家。他的一生,是为科学奋斗的一生,是为祖国奉献的一生。他的离去,让我们感到无比悲痛,但他留下的科学成果和精神财富,将永远激励着后人。 愿老人家一路走好!