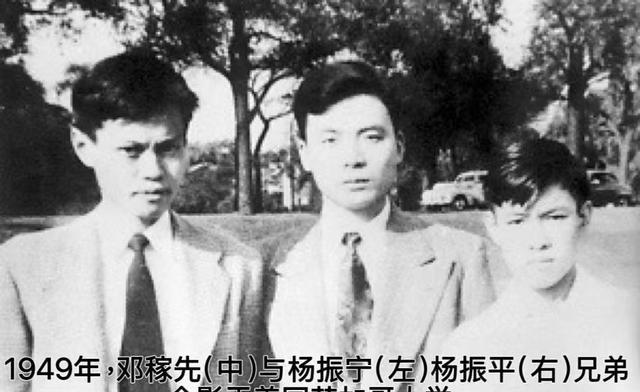

杨振宁先生活了一个世纪,参与推动了人类科学的进步,并且目睹、经历了世界的变化。与激流勇进的英雄们相比,他的人生中有更多顺势而为。他有跨文化的视野和成就,但始终记得自己从哪里来以及该向哪里去。 从安徽合肥的小书生,到诺贝尔奖台上那个拿着奖牌的中国面孔,再到晚年安居清华园,教书育人。杨振宁1922年出生在合肥,那时候中国正乱着,日本军队在东北闹事,他父亲是清华的数学老师,家里书多得堆成山。他小时候就爱钻研数理,1937年抗日战争全面爆发,全家南迁到昆明,进了西南联大物理系。那地方条件苦,教室是帐篷搭的,但他埋头学物理,吴大猷他们那些老师讲课时,他笔记记得飞起。1942年本科毕业,马上转清华研究院读硕士,两年后拿下学位。1945年公派去美国,芝加哥大学读博,跟恩里科·费米学核物理,1948年博士毕业。那时候美国正热火朝天地搞曼哈顿计划,他参与了些外围研究,但没沾上原子弹的核心。 毕业后,本想回国,可1950年朝鲜战争一打响,美国政府直接下禁令,华裔科学家回中国大陆的路堵死了。他只好留在普林斯顿高等研究院,当研究员。那里环境好,同事多是顶尖人物,他开始深挖统计力学和粒子物理。1954年,他和罗伯特·米尔斯合作,搞出杨-米尔斯规范场理论,这玩意儿后来成了粒子物理的基石,直接影响了标准模型的构建。说白了,就是给电磁力和弱力、强力搭了个数学桥梁,让科学家们能统一描述基本粒子间的互动。1956年,他和老同学李政道又联手,提出弱相互作用中宇称不守恒的猜想。以前物理界都觉得宇宙对称性铁板钉钉,左镜像右镜像该一样,结果他们俩算出来,在弱力衰变里不对称。吴健雄的实验一验证,轰动全球。1957年,两人拿下诺贝尔物理学奖,杨振宁35岁,李政道31岁,是头一对华人得主。那奖不光是个人荣耀,还让全世界看到中国人在科学前沿的影子。 可那时候,杨振宁在美国待着,新中国刚成立,国内科技基础薄,他没法直接帮忙。像钱学森、邓稼先那些人,早早回国,顶着压力搞两弹一星,成了国家脊梁。他呢?在国外继续研究,1960年代转战石溪大学,当教授,带学生,写论文。统计力学上,他推了些可积系统的解法,粒子物理里又添了θ-τ谜题的分析。这些贡献实打实,推动了人类对微观世界的理解,从核反应到量子场,都留下了他的印记。但他也没闲着,一直关注国内。1971年,禁令松动,他第一次回大陆,26年没见故土。见了老朋友,听到原子弹是自力更生搞出来的,感慨良多。从那以后,他开始小步往回靠拢。改革开放一开闸,机会就来了。1980年,他在石溪办了对华教育交流委员会,从美国和香港募款,资助上百中国学者去美进修。这些人回来后,成了中科院和高校的中坚,推动中国物理从跟跑到并跑。 1997年,清华高等研究院成立,杨振宁当名誉主任。1999年,他正式回国,任清华教授。八十多岁了,还亲自上课,给大一新生讲普通物理。不是走过场,他带学生做实验,建基金会,引进人才。清华的物理系,现在世界排名前列,有他一份功劳。他常说,自己最大的贡献不是诺奖,而是帮中国人增加了自信心。这话接地气,当年中国人拿诺奖少,他一得奖,就证明我们也能玩转顶尖科学。跨文化这事儿,他是活例子。中国传统教育打底,西方训练加持,他讲规范场时,能用中国哲学的阴阳比喻,又用希腊字母推公式。东西合璧,不生硬。他的人生哲学也顺其自然,不像有些英雄直冲激流,他更多是借势。朝鲜战争挡路,他就深耕美国;改革开放来了,他就带资源回流。不是消极,而是聪明,知道什么时候发力。晚年他放弃美国籍,2015年恢复中国身份,彻底扎根北京。 杨振宁的顺势而为,不是随波逐流,而是抓准节点。早年留学是国家公派,诺奖是中美合作验证,晚年回国是改革开放红利。他跨文化的视野,让中国物理少走弯路。想想那些海归,早回的像钱学森,顶风而上;晚回的像他,积攒实力再发力。两种路都行,国家开放了,谁都能找到位置。最近几年,华裔科学家大批回流,美国打压,中国欢迎,这浪潮他开了头。有人翻旧账说他不爱国,其实多余。他一生论文上百篇,教育上千人,根在哪儿心在哪儿,一清二楚。他用行动桥接中西,总记得合肥的书香和清华的荷塘。向哪里去?科学无国界,但家在东方。