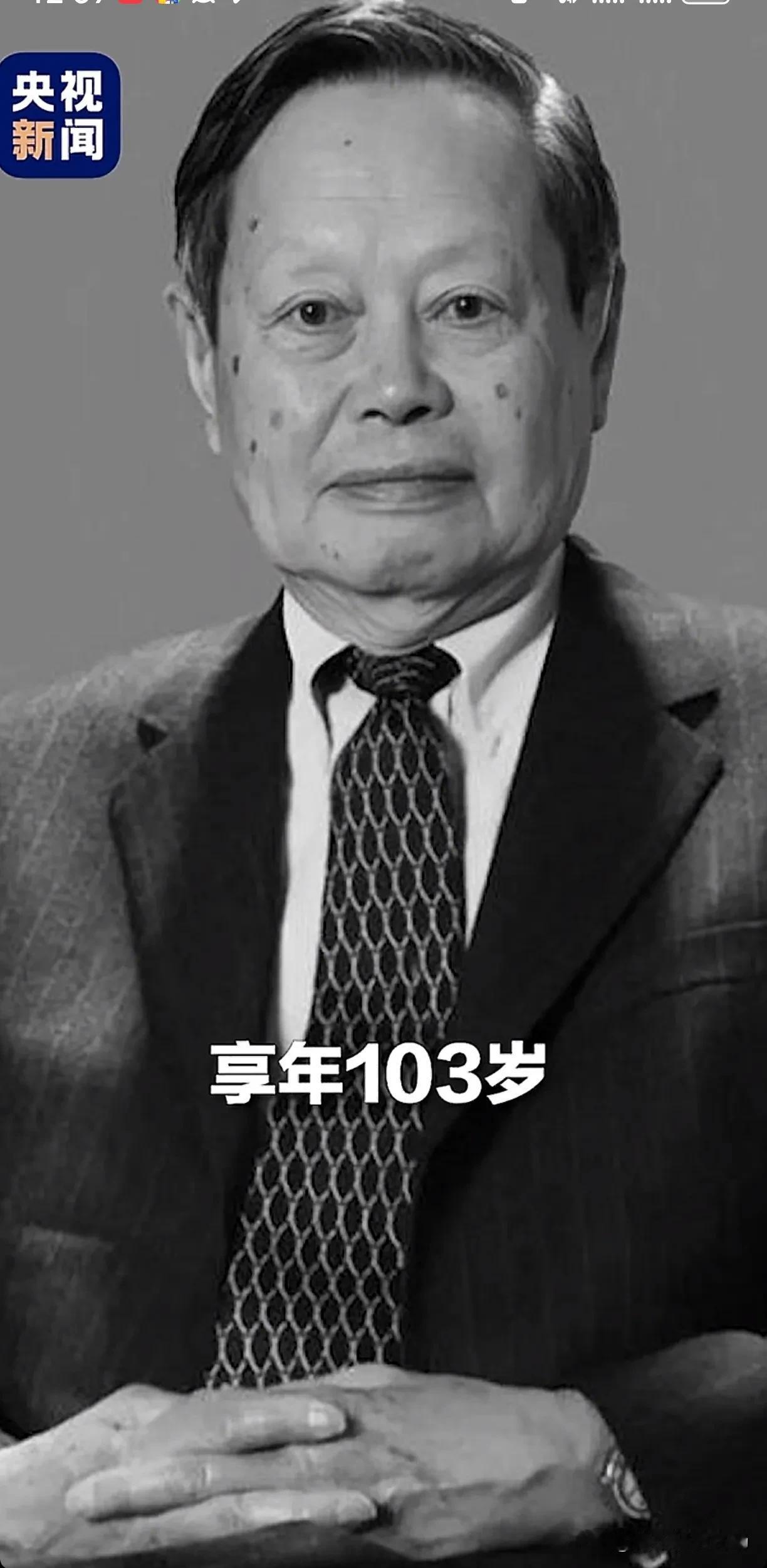

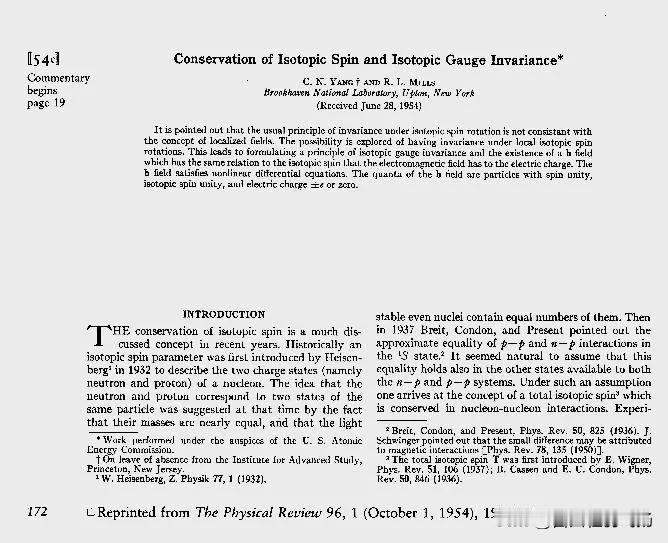

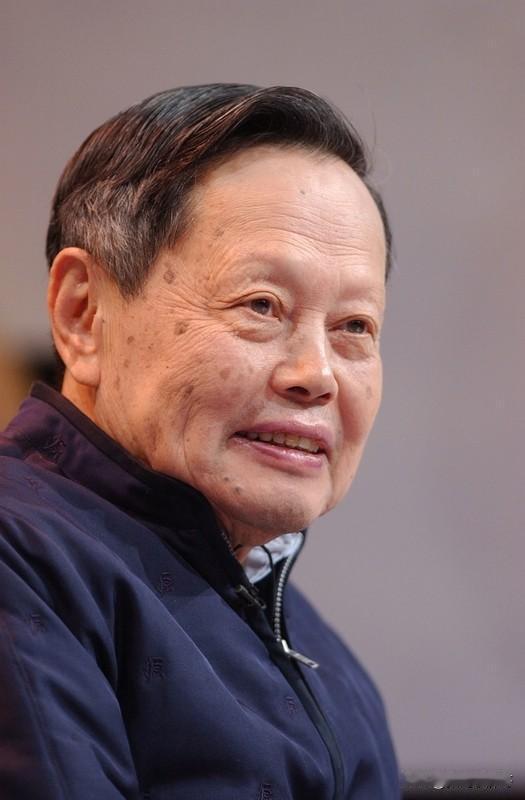

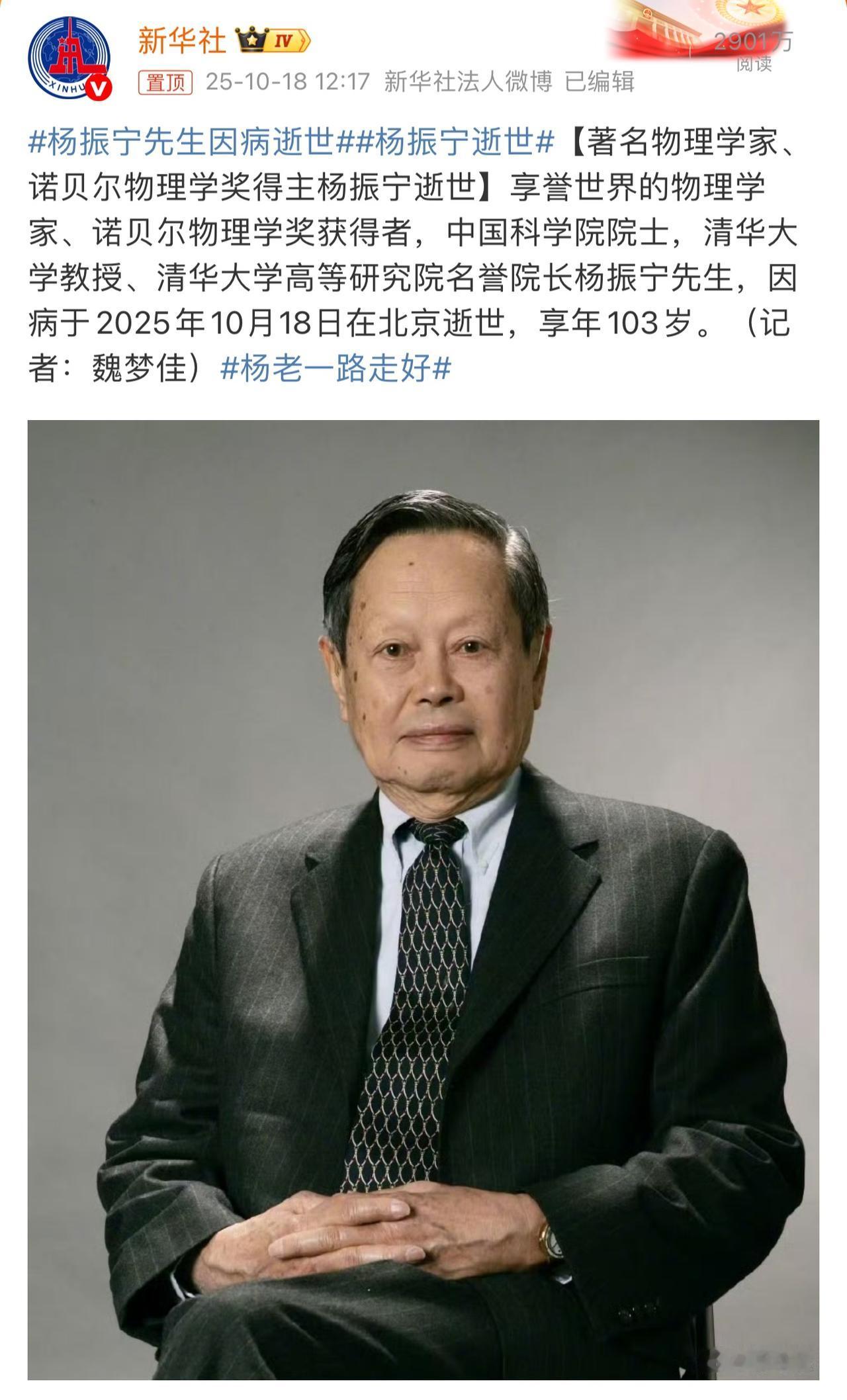

物理学家杨振宁先生真的去世了,对于杨振宁,很多人可能有一些偏见,认为在上世纪五六十年代中国最需要的时候,他没有能够像钱学森那样回到国家做贡献,以至于很多人因为这个原因忽略了他在物理学上的贡献。 可历史的真相,从来不是非黑即白的评判能概括的。将杨振宁与钱学森对比本身就有失公允,两人的归国之路虽都布满荆棘,却面临着截然不同的境遇。 钱学森在1950年拿到回国船票时被美国海关扣留,整整五年时间里,他被限制人身自由、监听通信,直到1955年通过家书夹带求助信,经总理亲自协调才得以脱身。这种针对“核心技术人才”的强硬阻挠,在当时并非个例。 杨振宁同样身处美国的封锁之中,作为掌握前沿物理理论的学者,他被列为“重点管控对象”,回国申请屡屡石沉大海。更鲜为人知的是,他当时的妻子杜致礼身体孱弱,需要长期治疗,家庭的重担让他难以像单身时的钱学森那样决绝。 这份未能及时归国的遗憾,或许比任何外界指责都更让他耿耿于怀。抛开归国时间的争议,杨振宁在物理学上的成就足以让他跻身人类科学史的殿堂。有人说他能与爱因斯坦比肩,这种评价并非溢美之词。 他与米尔斯共同提出的“杨-米尔斯规范场论”,被誉为现代物理学的三大基石之一,与麦克斯韦方程、爱因斯坦广义相对论站在同一高度。这个看似晦涩的理论,就像一把钥匙,打开了粒子物理研究的大门。 如今我们熟知的夸克模型、弱电统一理论,都建立在它的基础之上。更令人惊叹的是,它的影响力早已跨越物理学科,深刻推动了当代数学的发展,多个数学分支因解读这一理论而诞生。能在基础科学领域留下如此深远的印记,纵观整个20世纪,也寥寥无几。 对中国而言,杨振宁的贡献从未因地理距离而中断,反而在1971年之后愈发厚重。那年他冲破阻挠首次回国,成为中美关系缓和后首位访华的华裔科学家。此后数十年里,他几乎每年都踏上故土,像一座桥梁连接起中国与世界科学界。 当时国内科研界与外界隔绝日久,很多学者连国际顶级期刊都难以接触,正是杨振宁带回了最新的学术动态,让中国物理学研究避免了与世界脱轨。 1980年,他在纽约州立大学石溪分校牵头成立“对华教育交流委员会”,四处奔走募集资金,从美国和中国香港地区为国内学者争取进修名额。 那些被资助出国的年轻人,后来大多成为了中国科研领域的中坚力量,有人调侃说“中国理论物理界半壁江山都与杨先生有关”,这话虽有夸张,却道出了他在人才培养上的贡献。 80年代起,他的身影频繁出现在国内高校。中山大学的理论物理研究所、南开大学的数学物理实验室,这些如今颇具影响力的科研平台,最初都离不开他的牵线搭桥与资源支持。 1992年,他协助设立“求是科学基金”和“何梁何利基金”,用真金白银奖励有突出贡献的科技工作者,在那个科研经费相对匮乏的年代,这些基金如同甘霖,滋养了无数科研梦想。 1999年,67岁的杨振宁做出了一个震撼学界的决定——出任清华大学教授,把晚年完全奉献给祖国的教育事业。他亲自募集资金创立清华大学高等研究中心基金会,为人才引进和学科建设铺路。 更令人动容的是,他一次性捐献100万美元现金,随后又陆续将自己的诺贝尔奖金、清华大学百万年薪乃至大部分积蓄全部捐赠,这份魄力在学界实属罕见。即便年事已高,他仍未停下研究的脚步,以清华大学的名义在世界顶级期刊发表30多篇论文,用实际行动诠释着“终身治学”的真谛。 有人或许会问,这些贡献能与钱学森的“两弹一星”相提并论吗?其实无需比较。钱学森用导弹、原子弹为新中国筑起了安全屏障,是“雪中送炭”;杨振宁则用理论、人才和资源为中国科学的长远发展夯实了根基,是“厚积薄发”。 没有前者,国家难以立足;没有后者,科技难以持续前行。他们只是在不同领域、不同时期,为同一个国家贡献了全部力量。回望杨振宁的一生,那些关于“归国时机”的偏见,在他数十年如一日的奉献面前,早已显得苍白无力。 他或许没能在祖国最需要的时候立刻归来,却用更长的时间、更深远的方式,完成了对祖国的承诺。从推动基础科学发展到培养科研人才,从搭建国际交流桥梁到捐献全部积蓄,他用一生践行着科学家的责任与担当。 评价一位科学家,理应超越地域与时间的局限,看他为人类文明、为祖国发展真正留下了什么。杨振宁留下的,是照亮物理世界的理论之光,是支撑中国科学前行的人才阶梯,更是一种心怀家国、终身求索的精神。这份遗产,远比任何短暂的争议更值得被铭记。

南方老乡

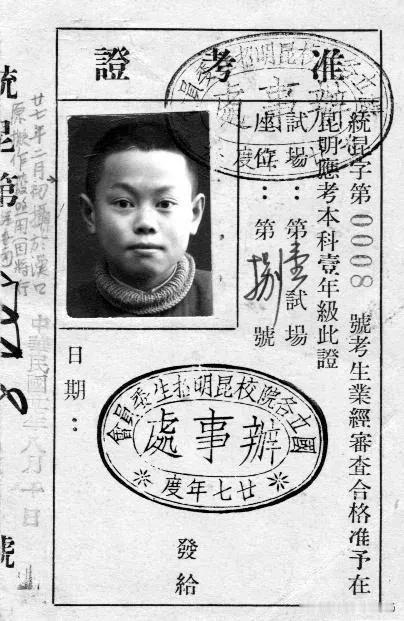

1999年,杨先生77岁了。

风雨同城2016

当今最伟大的科学家,中国有史以来在世界历史上地位最高的科学家![合十][合十][合十][玫瑰][玫瑰][玫瑰]