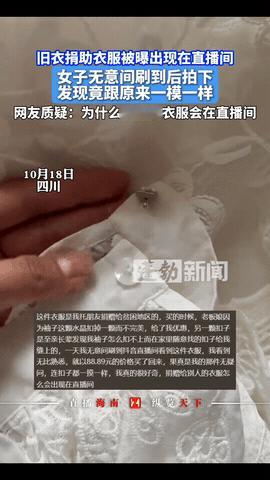

一女子在直播间刷到一件羊绒大衣, 竟然是自己十年前捐到贫困山区的! 为了确信自己没弄错,她又花了399块买了回来,因为那颗她亲手补的、和其他都不一样的扣子太扎眼,核对后,果然是自己的旧物... 据南昌晚报10月19日报道,一位女士在浏览直播间衣物时,一件挂着“孤品尾货”标签的羊绒大衣突然吸引了她的目光。 衣服的款式、面料,甚至袖口处细微的磨损痕迹,都与她十年前打包捐赠的旧衣高度吻合,尤其是衣襟上那枚明显与其他扣子材质不同的纽扣。 那是当年衣服扣子脱落时,她亲手挑选布料缝制补上的。 带着满心疑惑,她以399元的价格拍下了这件大衣,收到货后仔细核对,每一处细节都印证了猜想:这确实是她十年前捐往贫困山区的衣物。 她无意间刷到后拍下,发现竟跟原来一模一样,这种荒诞的经历,让原本纯粹的捐赠善意变得沉重起来。 这并非孤例,公益领域的类似乱象早已在不同场景上演。 有爱心人士为患病儿童捐赠了10万元善款,满心期待能帮孩子渡过难关,最终却得知家长实际收到的金额不足一万元,大部分款项在流转过程中被层层克扣; 国外一名小伙为验证捐赠去向,在自己捐出的名牌运动鞋鞋底安装了定位装置,追踪结果显示,这双本应送往贫困地区的鞋子,最终出现在了外地商场的销售货架上。 国内也有明确的案例佐证,克拉玛依市曾出现一批虚假捐衣箱,箱体印着“助力贫困山区”的公益标语,实际却由不法分子操控,专门收集公众捐赠的衣物用于牟利。 这些事件接连撕开了伪公益的面纱,每一起都让捐赠者的善意遭受重击。 旧衣回收的黑链条早已形成固定流程,从回收端到销售端环环相扣,将公众的爱心转化为不法收益。 回收站点收到捐赠衣物后,并不会直接打包送往贫困地区,而是先进行细致分拣。 成色上乘的羊绒大衣、皮草、连衣裙等精品衣物被单独挑选出来,经过简单的翻新处理,之后便被贴上“工厂清仓”“孤品尾货”的标签,送进直播间加价售卖; 那些成色普通的衣物,不会流向国内贫困山区,反而会被批量运往南非等发展相对落后的地区,以低价转手销售赚取差价; 还有部分品相尚可的棉服、鞋子,会被附近居民以十几、二十元的低价从回收站买走自用。 更令人担忧的是,这些流转的旧衣大多没有经过专业消毒,仅靠简单擦拭或熨烫就进入市场,存在极大的卫生隐患。 链条背后的违规操作,不仅违背了公益初心,更对整个捐赠生态造成了破坏性影响。 不法分子按吨收购旧衣,成本极低,经过分拣包装后,一件原本用于捐赠的羊绒大衣能以数百元的价格卖出,利润空间惊人。 他们将优质衣物高价卖给城市消费者,只把挑选后剩余的残次衣物送往贫困山区,完全背离了“传递温暖”的捐赠初衷。 这种行为直接导致爱心通道失守,当捐赠不再是善意的传递,而是被当成低成本高回报的生意,公众的信任便会逐渐崩塌。 越来越多的人发现,自己精心整理的捐赠衣物,并没有帮到真正需要的人,反而成了不法分子牟取私利的工具,捐赠的热情也随之消退。 普通民众面对这些乱象,往往感到无能为力。 不少人开始觉得,与其费心整理衣物参与捐赠,不如先把自己的生活过好。 他们并非失去了爱心,而是在一次次的乱象曝光中逐渐失望,担心自己的善意最终只会沦为不法分子的“生意料”。 这种心态的转变,正在慢慢侵蚀公益捐赠的基础,如果任由这种情况发展,未来可能会出现“无人敢捐赠”的尴尬局面。 今天的分享到这里就结束了,大家对此事有何看法,欢迎在评论区留言和讨论,感兴趣的可以点击头像加关注,我将每日更新优质内容,我们下期见。 信源: 原文登载于南昌晚报2025年10月19日关于《四川,旧衣捐助衣服被曝出现在直播间,女子无意间刷到后拍下,发现竟跟原来一模一样,网友质疑:为什么捐赠的衣服会在直播间?》的报道